もしもオーティスがディープパープルに入ったら 東京おとぼけキャッツ

今日のピーター・バラカンさんのウィークエンド・サンシャインでかかったある曲からウシャコダのことを思い出し、記事を書き出しいろいろ検索していたら上の動画にヒットしました。ウシャコダのボーカル藤井康一氏がダディ竹千代と東京おとぼけキャッツのライヴにゲスト出演した時の映像のようです。藤井さんもダディさんも若いから80年代のミュートマかなんかの映像なのでしょうか。

本当は書こうと思っていた記事の最後に「おまけ」としてつけようかと思ったのですが、僕の場合いつもダラダラとエントリが長くなりがちなので、ひょっとして最後まで読まれていないことも多いのではと思い、そんなんでこの映像が見ていただけないとしたら勿体ないなぁと、スピン・アウトでエントリしてしまいました。

タイトルからすると「ハイウェイ・スター」でもやるのかなとも思ったのですが、流石にそこまではねぇ。「チャイルド・イン・タイム」と少し地味目ではありますが、徐々にオーティスが憑依してくるような藤井さんのパフォーマンスが最高です。最初はちゃんと歌詞を歌っているのですが1分40秒あたりから”アイ・ビィ~イ~ン・ラヴィィ~ィング・ユ~ アイ・キャン・ストップ!ミィ~・ナウ!”とか”ガッタ。ガッタ・ガタ サケ・トゥ・ミ・ナゥ”とか体を大きく振りながら歌う藤井さん、完全にオーティスが乗り移り、パープルはどっか飛んじゃってます(笑)。

ゲストとして呼んだダディ竹千代もステージ上であることも忘れ大笑いしています。

いとも簡単に(?)ハード・ロックに対応できるあたり、流石はバンド内にちびっこジミヘン(サトル!)がいたウシャコダのリーダーだけのことはあります。

タイム・マシンがあれば全盛期のウシャコダをもぅ一回見てみたいな。

がらにもなく、政治ネタ書くよりはこの方が「鳥肌音楽」らしいですよね、Drac-ob先輩(笑)。

おまけに本家ディープ・パープルの「チャイルド・イン・タイム」を

おっと間違えたコレはイッツ・ア・ビューティフル・デイの「ボンベイ・コーリング」でした。ボケましたが本当の本家はこっち(イッツ・ア・ビューティフウ・デイ)ですね。

それでは、こんどこそ。みんな若いなぁ。リッチーなんて前頭葉が薄くなって胸毛出してっていうイメージなんで(頭と体毛は関係ないんですね)、最初誰?と思ってしまいました。

パワフル・サラダ/ウシャコダ WSHAKODA ¥3,150 Amazon.co.jp

¥3,150 Amazon.co.jp

ソウル・トゥ・ユー/WSHAKODA ¥2,625 Amazon.co.jp

¥2,625 Amazon.co.jp

Memphis Tennessee/ウシャコダ ¥2,500 Amazon.co.jp

¥2,500 Amazon.co.jp

もしもオーティスがディープパープルに入ったら

世界史分の日本史

月曜朝から出張で広島に行っていたので少しブログをお休みしていました。旅のお供にと山下達郎・大瀧詠一の「新春放談」の第一回分(1984年、当時はまだ「新春放談」という名前はありませんでした)の録音ファイルをMP3プレイヤーに入れて聴いていたのですが、久々に聴くと新しい発見なんかもあり面白いですね。それにもう30年近く前の放談ですから、まだまだアナログ・レコードが主流の時代で今聴くと隔世の感をいだく箇所も多々ありますね。

たとえば、こんな内容の会話があります。

Bessie Banks/Go Now 1963

山下達郎:あっと言う間に終わるのが昔のシングルのいいところでございまして。

大瀧詠一:うーん、ほんとに短いのがいいんですよね。

山下:ベシー・バンクス「ゴー・ナウ」でございましたが、こういう泥臭いやつがなんで最近はないんですかね?

大瀧:なんで泥臭いのがなくなったというと、ほんとに、あのー、サザン・オールスターズぐらいになりましたけど(笑)日本は。むこうは、だから、全部だからね都会調になってしまいましたね。

山下:うーん、なんででしょうね。

大瀧:うーん。

山下:ほんとにね。

大瀧:だから、この頃、フィフティーズからそこらっていうのは、ほんとにリズム&ブルースが主流を占めていた頃っていうのは。

山下:ねぇ。

大瀧:こういうのしかなかった時代もあるんだよね。

山下:うーん。

大瀧:だからパット・ブーンだとか、あのー、ああいうクルーナー・タイプのさ、優等生の人たちのが、あのー、敬遠されたというのかね。

山下:うん、むしろね。

大瀧:あれは何なんだみたいな時代があったんだけど、また戻りましたけどね。

山下:そうですね。

大瀧:まっ、それは「保守化の傾向」とかね、いろいろ呼ぶ人がいますけども、その辺は、なんか、あのー、どっかの週刊誌にまかしておいて(笑)。

山下:(笑)

大瀧:いちおうそういう感じがするんだけど、これをね、社会学的な見地は、またさて置いて。

山下:はい。

大瀧:この「ゴー・ナウ」のこの曲はね「イフ・ユー・ガッタ・メイク・ア・フール・オブ・サムバディIf You Gotta Make a Fool Somebody」から来ていると、私は踏んでいるんです。

山下:うーん。

大瀧:♫イフ・ユー・ガッタ・メイク・ア~~♫ってのは。

山下:あれは誰の曲でしたっけ?

大瀧:あれはね昔のジャズなんだけども、えーっと。

山下:一番売った人誰なんですか?

大瀧:一番売った人はね、50年代のね、歌手なの

山下:女の人じゃないんですか?

大瀧:女の人だな。

山下:そうですか。

大瀧:うーん、忘れた。

山下:分かんないことは置いといて。

大瀧:置いといて。で、リバプールでパラマウンツっていうグループが。

山下:はいはい。

大瀧:デビュー作にして。プロコル・ハルムに後になったんだけど。

山下:はいはい。

大瀧:あの曲が、このー、そっからこれ「ゴー・ナウ」にきてる。

山下:ははーん。

大瀧:で「ゴー・ナウ」からね、レス・リードの「ラスト・ワルツ」ね、エンゲルト・フンパーディンク。

山下:うーむ。

大瀧:で、「ラスト・ワルツ」から西田佐知子の「くれないホテル」にいったというのがね。

山下:うーむ。

大瀧:これがだいたいの通説なんですよ。

山下:なるほど「世界史分の日本史」ですな。

ということで大瀧師匠の日本の音楽文化を検証する際のものさしである「世界史分の日本史」がチラっと語られているのですが、これを最初聞いた頃(ちなみに大学卒業の年でした)にはベシー・バンクスも当然初めて(さすがにムーディ・ブルースのカバーは知っていましたが)だし、後に続くパラマウンツやレス・リード、「くれないホテル」なんてのも正直ちんぷんかんぷんの状態でした。

それが今だと、分かんない曲が出てきてもYOUTUBEなんかをちょっと検索すれば簡単に聴けてしまいます。

ベシー・バンクスが63年のヒットですからそれ以前に「イフ・ユー・ガッタ・メイク・ア・フール・オブ・サムバディ」を歌っていた女性歌手となるとティミー・ユーロでしょうか。でも大瀧師匠ジャズの人と言ってるし他にいるのかもしれません。

Timi Yuro if you gotta make a fool of somebody 1962

ただ、この曲元々はジェムス・レイの持ち歌だったみたいですね。ジェームス・レイと言えばジョージ・ハリスンが彼の「セット・オン・ユー」をリバイバルヒットさせたことを思い出します。(その辺りはマーシーさんが最近書かれていますのでリンクさせてもらいます。)

James Ray - If You Gotta Make A Fool Of Somebody 1961

この曲があってベシー・スミスの「ゴー・ナウ」となるということですね。ここまではジェイムス・レイがワシントンDC、ティミー・ユーロがシカゴ、ベシー・バンクスがNYとアメリカの中の話でしたが、ベシーの「ゴー・ナウ」が最初はタイガー・レコーズというマイナーから出ていましたが、リーバー/ストーラーのブルー・キャット/レッド・バード・レコードから出直しをしたことで恐らくは一気に海を渡ることとなります。

The Moody Blues - Go Now 1964

プログレ・バンドというイメージが強いムーディーズですがデビュー当時はストーンズやヤドバーズなんかと同じくR&Bをベースにしたブリティッシュ・ビートのバンドでした。デビュー時に彼らをプロデュースしていたのがデニー・コーデルで、その後デニーはプロコル・ハルムの「青い影」もプロデュースすることとなります。でプロコル・ハルムの前身がエセックスのパラマウンツ、彼らのデビュー曲がリーバー/ストーラーの「ポイズン・アイヴィー」だったということで大瀧師匠は唐突にパラマウンツの名前を出していると思います。とまぁここで海を渡りバーミンガムに辿りつきました。

the last waltz - engelbert humperdinck 1967

そして少し間はあきますがロンドンをベースにするフンパーディンクの元にたどり着きます。フンパーディンクはどちらかというと優等生的なボーカリストと言えるのではないでしょうか。ちなみに史上最高のシングルと言われるビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー/ペニーレーン」が一位になるのを阻止したのが誰あろうフンパーディンク(曲は「リリース・ミー」)でした。そういう優等生がロンドンで歌ったことにより、またまた海を超え極東の国にまでたどり着きます。

梶芽衣子 紅ホテル (Crimson Hotel)

西田佐知子の「くれないホテル」が見つからないので梶芽衣子のカバーをアップしました。タイトルが「紅ホテル」となっていますが、おそらくは「紅」と「暮れない」をかけているタイトルだと思われるのでやはりひらがなじゃなきゃね。まだポリドールのディレクターだった頃の筒美京平さんが作曲をしています。筒美さんだったらフンパーディンクを踏まえて作るというのは十分に有り得ると思います。ちなみにこの曲シングルにはなっていますがそんなにはヒットしていないはずで、現在隠れた名曲的に評価が高くなっているのはたしか細野晴臣さんが「いい曲だ」と仲間たちに宣伝して回ったのがきっかけだったというような事を何かで読んだ記憶があります。筒美さんのBOXのライナーだったかな・・・確かめときます。細野さんも「くれないホテル」を聴きながらひょっとしたらその奥に隠された「ゴー・ナウ」に反応していたのかもしれないですね。

ちなみに、ムーン・ライダースの「くれない埠頭」は細野さんから「くれないホテル」を聞かされていたふーさんが、思わずタイトルに引用してしまったということではないかと思うのですが・・・考えすぎかな。

Moon Riders / くれない埠頭

とまぁディランじゃないけど「時代は変わる」ってやつですなぁ。

おまけ

Four Seasons / Dawn

大瀧詠一:(フォーシーズンズの「悲しき朝焼け」は)本当すっごく、でもロマンチックなね、メランコリックなね、内容もいいし、とっても好きであそこのあの3連がまた好きでね、「風立ちぬ」で使ったんだ。失礼をいたしました。

松田聖子 / 風立ちぬ

山下達郎:「ビーナス・イン・ブルー・ジーンズ」だったんじゃ?

JIMMY CLANTON - VENUS IN BLUE JEANS

大瀧詠一:だけではないんですよ。20あるんだから、20言わないと正解にしないんだ。

なるほど、フォーシーズンズかぁ。

PR: あなたの想いがゆる~く送れる!

1967年2月15日〜3月3日のスマイル + 祝、来日決定!

1967年2月24日(金) スマイル・セッション63 / 英雄と悪漢セッション24

ウェスタン・レコーダーズ・スタジオ3st 、カリフォルニア州ハリウッド

ブライアン一人で「英雄と悪漢」の新たなボーカル・トラックを録音。

1967年2月26日(日) スマイル・セッション64 / 英雄と悪漢セッション25

ウェスタン・レコーダーズ・スタジオ3st 、カリフォルニア州ハリウッド

ビーチ・ボーイズの他のメンバーも参加し「英雄と悪漢」パート1の新たなボーカル・トラックを録音。パート1用の録音はいちおうこれで最後に(ふぅー)。

1967年2月27日(月) スマイル・セッション65 / 英雄と悪漢セッション26

ウェスタン・レコーダーズ・スタジオ3st 、カリフォルニア州ハリウッド

パート1用の録音が終わったので引き続きパート2用のインストゥルメンタル・トラックを録音。

1967年2月28日(火) スマイル・セッション66 / 英雄と悪漢セッション27

ウェスタン・レコーダーズ・スタジオ3st 、カリフォルニア州ハリウッド

この日もパート2のインストゥルメンタル・トラック録り。”英雄と悪漢へのフェード”と名付けられたセクションが25テイクに渡り録音される。カールが”ドゥー、ドゥー”というバック・コーラスを歌う。

参加ミュージシャン:ヴァン・ダイク・パークス(AG)、ライル・リッツ(Vc)

相変わらずセッションを繰り返すブライアンですが、くだんのキャピトル勇み足のジャケに書かれていた12曲のうちシングル発売を考えていた「英雄と悪漢」「ヴェガ・テーブル」「ワンダフル」を除く曲の作業を中止します。いちおう決着を付けようとしたんでしょうね。

この日ビーチ・ボーイズはキャピトルに対し62年11月13日に交わした契約の打ち切りと22万5千ドルの著作権料未払いについての訴訟を起しています。

( ここまでは45年前の日付の曜日は現在の曜日と一致していたのですが67年はうるう年では無かったようで、3月からは曜日は一致していません、まぁどうでもいいことですが・・・)

1967年3月1日(水) スマイル・セッション67 / 英雄と悪漢セッション28

ウェスタン・レコーダーズ・スタジオ3st 、カリフォルニア州ハリウッド 1:00‐6:00PM

「英雄と悪漢」パート2のインストゥルメンタル・トラックの録音が8人のスタジオ・ミュージシャンを使い行われる。イントロダクション部分を再録音。

1967年3月2日(木) スマイル・セッション68 / 英雄と悪漢セッション29

ウェスタン・レコーダーズ・スタジオ3st、カリフォルニア州ハリウッド 1:00‐10PMおおよそ

「英雄と悪漢」パート2のインストゥルメンタル・トラックのインサート部分を録音。これにてパート2の作業は終了。セッションの最後でブライアンとヴァン・ダイクが歌詞を巡って(?)意見が食い違い、初めてケンカ別れをしてしまう。兄弟以外の3人マイク・ラヴ、アル・ジャーディン、ブルース・ジョンストンも長引くセッションに嫌気がさしてやる気を喪失しており、そこへもっての共同作業者であるヴァン・ダイクとの仲違いにブライアンは四面楚歌の状態に陥っていきます。

66年に発売された8月に発売されたビーチボーイズの最高のそして革命的なシングル「グッド・ヴァイブレーション」。当然グラミーを獲るものと思いきや最優秀楽曲部門を獲得したのはニュー・ヴォードヴィル・バンドの「ウィンチェスターの鐘Winchester Cathedral」でした。なんともはや・・・。

The New Vaudeville Band "Winchester Cathedral"

今や各種の”オール・タイム・ベスト・100・ソング”のようなランキングではトップ10常連の「グッド・ヴァイブレーション」ですが、ロンドン発のこんなオールド・タイム・バンドにしてやられるとは、と思ったのですが、よく考えるとこの曲ある意味『スマイル』の世界観に近いものがあったりするのがちょっと皮肉に感じます。全米1位、300万枚以上のヒットといいますから世の中全てロックとは考えない方がいいですね。

1967年3月3日(金) スマイル・セッション69

ウェスタン・レコーダーズ・スタジオ3st 、カリフォルニア州ハリウッド 9:30PM-12:30PM

ヴァン・ダイク・パークスと仲違いをしてしまったブライアンは作業のホコ先を替えカール・ウィルソンが作った「チューンX」のバック・トラックのセッションを行う。

参加ミュージシャン:ノム・ジェフリーズ(Ds)、ジェームズ・バートン(G)、ビリー・ヒンチ(G)、ジェシ・アーリッチ(Vc)、ジェローム・ケスラー(Vc)、アーヴィング・リップシュルツ(Vn)、ノーム・ボトニック(Vla)、アレクサンダー・ニーマン(Vla)

さて、50周年ということで活動を再開したビーチ・ボーイズ。

世間一般では再結成と書かれていますが、正式には解散していないはずですし、名前の使用権を持っているマイク・ラヴがブルー・ジョンストンと一緒に三年ほど前にサマソニだかなんだか(興味の無さがあらわれてますね)にも来てたと思うし、ここはやはり活動再開でしょう。マイク嫌いの僕ですが、ブライアンが”駄目な僕”時代にライヴ班の顔としてビーチ・ボーイズを守ってきたのはやはりマイク・ラヴその人なわけで”マイクのビーチ・ボーイズ”でもビーチ・ボーイズだと思います。でもまぁグラミーでもreunionになっていたし、どうでもいいか(笑)。

50周年記念ツアーの真っ最中のビーチ・ボーイズですが、ワールド・ツアーで日本にも来ることが決定したようですね。ビーチ・ボーイズのサイトのスケジュールによれば以下の日程です。

August 16 Tokyo, JP QVC Marine Field

August 17 Osaka, JP Oskaka Prefectural Gymnasium

August 19 Nagoya, JP Gaishi Hall

マリーン・スタジアムが3万、ガイシ・ホール(レインボー・ホールのことみたいですね)が1万それに比べ府立体育館は6千人(実質5千人か)ということで昨今のビーチボーイズの知名度からすれば、ストーンズの初来日のように『ペット・サウンズ』くらいしか持っていないような若い子もいっぱい来てチケット取りにくいんだろうなぁ。まぁ別にアルバム一枚も持っていない方が来てもいいんですが、せめて城ホール(音悪いけど)あたりのキャパが欲しかったな。ブライアンの初来日みたいに厚年(今は休館中ですが)みたいなちっちゃなハコで観たい気もしますが、ビーチボーイズは音悪くてもやっぱスタジアムでしょ。しかしチケットも高いんだろうなぁ。

ツアー・メンバーは

マイク・ラヴ、ブライアン・ウィルソン、アル・ジャーディーン、ディヴ・マークス&ブルース・ジョンストン

(メンバーの順は公式HPに記載された順です、この順番もなかなか面白いですね)

バンドは ジョン・カウシル(なんと牛も知ってるカウシルズ!)、ジェフリー・フォスケット(ブライアン・ファンには説明不要ですね。最強の助っ人。)、スコット・トッテン、ダリアン・サハナジャ(ジェフリーと並ぶブライアンの最強の助っ人。この人がいなきゃ『スマイル』も無かった。)、ポール・フォン・マーテンス 、プロビン・グレッガー(ワンダーミンツ)といった面々のようですがなんと名誉メンバーとしてジョン・スティモスの参加もあるようなのです。

ジョン・スティモスと言えば(ドラマの中ではありますが)ビーチ・ボーイズをバックに発表したデニス作のバラードのカバー「フォエバー」が日本のチャートで1位を獲得し来日までしたことがあります(ドラマですよ、念の為)。当然日本公演にも帯同して歌ってくれるんでしょうね、楽しみです。ってことはドラマ「フルハウス」のジェシーおいたんファンのおばちゃんも府立体育館に押し寄せるのか、ますますチケットがぁ・・・

John Stamos and the beach Boys - Forever

Summer in Paradise/Beach Boys

¥1,263

Amazon.co.jp

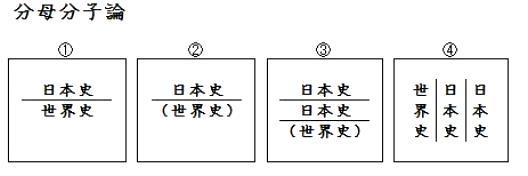

ポップス”普動説” by大瀧詠一 前半

先日のエントリ「世界史分の日本史」というタイトルは大瀧”師匠”詠一氏の日本のポップスを分析した”分母分子論”の中の核となる考え方です。”分母分子論”については83年のFMファンでの相倉久人氏との対談の中で披露されています。この対談は2005年に発売された「大瀧詠一―総特集 大瀧詠一と大瀧詠一のナイアガラ30年史 KAWADE夢ムック 文藝別冊

かくいう僕も雑誌のコピーを持っているだけなのですが、あらためて大瀧師匠の私論を理解するため、かつ今後のエントリで師匠のありがたいお言葉を引用しやすくするため、般若心経を写経するがごとく、”普動説”をテキスト化してみようと思います。

自分のためのアーカイヴ作業でもありますが、師匠の私論を未読の方は、よろしければご一読を、ポップスに対する見方が変わるかも知れませんよ。

では本日は前半部分を。

ポップス・イン・ジャパン ゼロサン91年7月臨時増刊号 新潮社 萩原健太・責任編集 より

(文中の「今」は91年時点の今となります、念の為)

インタビューにとりかかる前に、大瀧さんはまずぼくたちに1980年度アルバム・チャートで1位に輝いたアルバムのリストを提示した。そうそうたる顔ぶれだ。もちろん何人か、すでにシーンの最前線から姿を消してしまった名前も含まれてはいるものの、YMOを筆頭に、サザン、達郎、聖子、トシちゃんなどなど。その後の10年間、'80年代を通じてシーンを牽引したアーティストたちが揃って名を連ねている。

1980年のナンバー・ワン・アルバム(「オリコン」調べ)

パブリック・プレッシャー/YMO LOVE SONGS/竹内まりや タイニイ・バブルス(リマスタリング盤)/サザンオールスターズ 生きていてもいいですか/中島みゆき 浪漫/松山千春 Mr.ブラック/シャネルズ 増殖/Yellow Magic Orchestra ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー/Yellow Magic Orchestra Act1/もんた&ブラザーズ 逆流 (24bit リマスタリングシリーズ)/長渕剛 ALICE VIII/アリス 乾杯 (24bit リマスタリングシリーズ)/長渕剛 RIDE ON TIME (ライド・オン・タイム)/山下達郎 印象派/さだまさし JUNKO THE BEST/八神純子 木枯しに抱かれて/松山千春 North Wind(DVD付)/松田聖子 We are/オフコース

この年、3枚のアルバムをナンバー・ワンにしたYMOは、日本の若者が外国に対する強迫観念的な劣等感をかなぐり捨てる景気ともなった。また70年にナンバー・ワンになったアイティストが、ひとりとしてこのリストに登場していないのに対し、80年のナンバー・ワン・アーティストは、その大半が現在でも第一線で活躍中。80年代は”揺り返し”のなかった時代だったのだ。このふたつの事実は左派・中道・右派の並びが進化論的な縦系列から変化論的な横系列へと変化したことを照明している。

次に大瀧さんは1970年度のナンバーワン・アルバムをリストアップした。

■参考:1970年のナンバー・ワン・アルバム(「オリコン」調べ)

①『花と涙/森進一のすべて』②『池袋の夜/青江三奈のすべて』③『影を慕いて』森進一④『新宿の女』藤圭子⑤『女のブルース』藤圭子⑥『演歌の競演/清と圭子』クールファイブ・藤圭子

いわゆるGSブーム末期。海外まで視野に入れれば『ウッドストック・フェスティバル』が行われた翌年だ。ビートルズが後味の悪い解散劇を繰り広げていた当時、日本ではフォーク・ブームが巻き起こり吉田拓郎がデビュー、岡林信康が若者の教祖と呼ばれていた。はっぴいえんどと名乗るロック・バンドもすでに存在した。そんな時代のナンバー・ワン・アルバムは、しかしこのようなラインアップ。が、その後の10年間を通じてシーンを牽引したとは残念ながら言い難い顔ぶれではあった。

この対比を見せられて、なるほど1980年前後を分岐点に日本にも新しいポップ・シーンってやつが根づき始めたのか・・・・と、いったん短絡的に納得しかけたぼくだったが。しかし、この提示に続いて大瀧さんが展開した話によって思い知らされたのは、実はシーンという類型そのものは何ひとつ変わっちゃいないんだという事実だった。

世は歌につれるほど甘くない

大瀧詠一:歌は世につれ世は歌につれ、と言うけれど

萩原健太:世は歌につれるほど・・・・?

大瀧:甘くはない!これ、私の得意のセリフね。先に動いてるのは世のほうなんだ。よく”未来を予見していた音楽”とか言うけど。要するに”世の動きを早く察知して音楽に取り込む能力のある人がいた”ってことなんじゃないかな。歌は世につれ、というのは、ヒットは聞く人が作る、という意味なんだよ。ここを作る側がよく間違えるけど。過去、一度たりとて音楽を制作する側がヒットを作ったことなんてないんだ。作る側はあくまで”作品”を作ったのであって”ヒット曲”は聞く人が作った。

で、何かヒットが一発出ると細作側はすぐに類似作を作る。その繰り返しがひとつのジャンルを形成する。もちろん、菊川が同じものを要求する、つまりハヤっているものをもてはやすという側面は確かにあるわけで、世が歌につれると言えないこともないけどね。しかし、それが供給過剰になると聞き手はすぐにソッポを向く、それがどの程度長続きするかがそのジャンルの栄枯盛衰の歴史となるわけだ。ここがいちばんのポイントなんだよ、これから話そうと思っていることの。

これを名付けて「ポップスふどうせつ」

萩原:不動説?

大瀧:いや『普動説』。”普動”というのは、不動、不同、浮動、付動・・・これは付いて動くという意味。あと、付(和雷)同。それに不変、不偏、普遍の意味性を加味した私の造語ね。試験にゃ出ないよ、言っとくけど(笑)。今までの歌謡論やロック論は洋楽対邦楽という対立図式でとらえられるケースが多かったでしょ。演歌の人は歌詞中心で”民族の心”というのがキャッチ・フレーズ。いわば地動説的だよね。逆にポップス派はサウンド中心で”世界で通用”がキャッチ。こちらは天動説的。

しかし、明治以降のいかなる邦楽も、洋楽の影響を全く受けていないものはないわけだし、さらに現在では洋楽がすごく特別な音楽という意識も薄れたし、ここで地動対天動という単純な対立のジレンマから抜け出るために”不動”である、と。それを発展させて”普動説”。この”普動”を”普通に動いている”という気分で解釈してこれからの話を聞いて欲しいんだけど。まず、これを見てもらいたい。

ポップス”普動説”

ポップス界の力学的な位置関係は、明治以来、常に同一だった。まず、もっとも支持を集める”中道”があり、その左右に”ハイカラ”な左派と”土着的”な右派が位置する。そしてそれらが突き詰められたものが、それぞれ”極左”と”極右”である。ただし普遍的な”中道”は存在しえない。時代の変化に合わせてこの図説の中心軸は変化し、たとえばある時代には演歌が、また別の時代にはニューミュージックが中道となる。唯一の変化は80年代以来、この図式が縦割りではなく横一線に並んだこと。これは、とりあえず舶来信仰が消滅したことを意味している。

この<型>が今回の私論の基本的パターン。真ん中にあるのが”場”の中心。いわゆるミドル・オブ・ザ・ロードだね。時代の中心。流行の中心。最も数が多いポピュラーな部分。それを真ん中に、両側にそれぞれ右派と左派。その外側にさらに極右と極左。

萩原:右が邦楽系、左が洋楽系、みたいな?

大瀧:心理学風に言うと右が(無)意識。真ん中が常識。左が知識、とも言える。極左は野球で言う”外人枠”だな(笑)。最初に断っておくけど、この<型>に関しての上下左右という表現は便宜的に使用しているだけで、政治的あるいは差別的な意味合いは全く含んでないからね、あしからず。

さてこの私論のいちばんの根幹は、この左中右の”場”の図式そのものは常に変わらないってこと。世がいかに変化しようとも、えんえんと続いている道であって、それは”不動”であり”普動”だ、と。しかし、その上を流れている時代や人々はすべて”浮動”であって・・・おー、これは『ポップス方丈記』とも言えるな(笑)。その流れの主導権を握ってるのは常にその時代の若者なんだ。若者およびその時代の雰囲気ね。

”ポップス・イン・ジャパン”は唱歌から始まった

萩原:なぜ若者なんでしょう?

大瀧:日本のポップスのいちばん最初のものは何か振り返ってみると、たぶんルソーの作とされる「むすんでひらいて」、要するに唱歌だね。明治14年に文部省が小学唱歌集を編纂したとあるから、学校教育から始まってるんだ。だから当時の音楽教育を受けた子は必然的に左派としてスタートした。教育を受けられなかった大部分の子供は古来のわらべ歌かなんかを歌っていたんだろうね。結果的に右派のスタートなるんだな、これが。

萩原:明治になった段階ですでに社会に出ていた人も当然、唱歌=ポップスの洗礼は受けなかった。

大瀧:だね。当時、この洗礼を受けたのはほとんど20歳前の人たち。まだまだ大方の人が江戸の文化の中で生きていた時代だけに、ほんの少数だったと思うよ。当時音楽として一般的だったものは、まず民謡でしょ。sと、都々逸、小唄、端唄など。

そこへ瓦版が新聞になり、時事ネタを面白おかしく歌った艶歌師が登場した。今で言えばビートたけしみたいなものかな。ヴァイオリンを弾く舛添要一と言ってもいい(笑)。その新聞と同時に娯楽の王様として登場するのが講談や浪曲。以前からあった歌舞伎や落語も含めて、そういう江戸文化を基本にした芸能は明治以降も民衆レヴェルでは脈々と愛され続けていた。けど、明治政府のスローガンはすべてにおいて”世界に追いつき追い越せ”だからさ、軍隊、工業と同様、音楽でも、早く世界に通用するような音楽家を育てたいということで子供たちを教育した、と。だけど、フツーのオヤジは家で浪曲をうなっていたんだな。

萩原:この<型>で言えば、極左を上にして90度回転させた構造のもと、若者たちを上へ引き上げようという力が働いていたわけですね。当時、最もハイカラだったのはヨーロッパですか?

大瀧:音楽ではドイツだよね。最初は、ただし明治17年ごろの唱歌を見ると「かごめかごめ」「通りゃんせ」「お江戸日本橋」とか、そういうわらべ歌とともにいろんな国の曲が並んでる。スペイン民謡の「ちょうちょ」。「蛍の光」がスコットランド。「霞か雲か」はドイツ。「菊」がアイルランド。「すずめのお宿」がフランス。「故郷の人々」はフォスター作曲。オリンピックだね(笑)。で、「箱根山」がスコットランド民謡・・・・。

萩原:スコットランド民謡に「箱根山」って歌詞をつけてしまう強引な感覚がすごい。

大瀧:「グローリー・ハレルヤ」が「ゴンベさんの赤ちゃん」になった例もある。ただ、この唱歌の洗礼を受けた若者層が育って、広がって、時代の中心になっていくまでにはずいぶんかかっただろうね。最低20~30年ぐらいは。大正デモクラシーで、学校の数も増えて、家柄の良い子や金持ちの子だけじゃなく、一般の家庭の子供も徐々に教育を受けられるようになった。この辺から唱歌という名の日本のポップスが大衆に広まっていくようになったんじゃないかな。

萩原:要するに日本のポップスは最初、教育の一環としてスタートした、と。

大瀧:うん、子供らがそういう歌を毎日、日常的に歌うようになれば街にあふれるわけだ。それが以前からあったわらべ歌と渾然となって。で、文献によると、なぜか以前の和風のわらべ歌より、子供が学校で覚えてきた消化のほうがハイカラに聞こえた、と。ここだね。結局、ハイカラかローカラかってこと(笑)。ハイカラで洋風=モダンで新しい、上等って意識、価値観。引きずってるね・・・、今も、もちろん、その反動として日本的なものへ戻っていくことをよしとする運動も必ず現れるけどさ。”アンチ○×”って形で。

萩原:外圧が強いカルチャー・シーン。

大瀧:内圧に弱いマーティン・シーンというのもある。わかんねーだろうなー(笑)。ただ、外圧、外圧といっても必ずしも外圧のみで決められたものとは言い切れないんだよ。自分たちで積極的に選びとった外圧とも言える。いかに政府が号令しても、心底いやだと思うところから才能なんて現れないわけだし。

”しょせんおいらは”の開き直り

萩原:なるほど。で、その現れた才能とは?

大瀧:日本のオリジナル唱歌などを作った山田耕筰、滝廉太郎、中山晋平の3人。左派が日本初のオーケストラを作った山田耕筰。「赤とんぼ」とか「この道」とか、何か格調高いね。中道が滝廉太郎。「荒城の月」とか、オペラ歌手が歌うと歌曲調なんだけど、五木ひろしが歌うと演歌に聞こえちゃう。あと”春のウララの隅田川”のあの強引なハモり(笑)。あの”無理”がこの時代を象徴しているし。必死で追いつこうとする姿勢に涙を禁じ得ないね。ホント、笑えるが泣けるってやつかな。そして右派が中山晋平、この人の場合、洋が上で邦がしたという価値観が薄いというか、洋からいろいろ取り入れながらも、古来の民謡、俗謡、わらべ歌なんかと洋楽フレーヴァーとを合致させるって方向性で幅広くやった人だよね。「肩たたき」とか「あの町この町」とか、親しみやすいでしょ。この間亡くなられた竹中労さんも力説されてたけど、中山晋平が日本の大衆音楽の元祖だ、と。この説には私も同感。たとえば野口雨情、中山晋平コンビによる大正10年の「船頭小唄」、”俺は河原の枯れすすき・・・”ってやつね。

萩原:ヨナ抜き音階による初ヒットという。

大瀧:そう、これが今で言う演歌の源流だと思う。アンチ洋楽。アンチ舶来。開き直り。叙情の極地としての涙、ね。結局、音楽を外から輸入するにあたっていろいろ無理してるところがあったんだろうね。消化を子供たちが無邪気に歌う世の中になっても、腹の中じゃ”なーに言ってんだ”って思ってた大人が多かったんじゃない?そこに”俺は河原の枯れすすき”ってきて、グッときた。何が文明開化ふぁ、新しぶるな!ってね。雨情の”俺は河原の枯れすすき/同じお前も枯れすすき/どうせふたりはこの世では”って詞ね。俺もお前も同質であることの確認、そして演歌の切り札”どうせナントカ””しょせんおいらは”のパターン。そのハシリなんだよね。その後「昭和枯れすすき」という限りなくカヴァーに近いオリジナルもあったけど、何年経っても出てくるところを見ると、枯れないんだね、日本のすすきは(笑)。「平成枯れすすき」は出てこないのかな(笑)。

こういう絶望の果ての開き直りというテーマ。これはウケるんだよ。で、その反対が、いわゆる文化人調の”だから日本人はダメなんだ”っていうライン。討論番組でもこのテのタイプの人は必ず出てくるけど。実はそうやって日本人を攻撃するやつは嫌われてるんだよね。デーヴ・スペクターみたいに。もっとも彼は嫌われる外人という”悪役”を演じている面もあるようだけど。まぁ”外圧”に対する感情的な反発は常にあるからね。一方”しょせんおいらは”って言ってるほうは攻撃されないんだな、どういうわけか。この殻に逃げ込むと、これはけっこう強いガードですよ。

萩原:民族性という幻想を見方につけて?

大瀧:そう。特にこの<型>のいわゆる極右のところは”しょせんおいらは”路線のミナモトだね。で、極左は逆に”ア~メリカでは~”っていう、レッツゴー3匹のジュンみたいなやつ。

萩原:例えが古い・・・・。

ジャズ・ソングの右から左まで

大瀧:歴史的と言ってほしいね(笑)。さて、消化の次に象徴的だったポップスは昭和初期にハヤったジャズ・ソング。外国曲に日本語をつけて歌ったものをジャズ・ソングと呼んでいた。輸入の唱歌と形態は同じだね。その第1号が二村定一の「私の青空(マイ・ブルー・ヘヴン)」と「アラビアの唄」。堀内敬三訳詞によるカヴァー。実はこのころラジオや蓄音機が普及し始めるんだ。堀内さんもNHKで「音楽の泉」という番組をやっていた。音楽解説もやり作詞作曲もやるという、大瀧詠一の先駆(笑)。明治の子供は学校で”教育”されたけど、この時代の人たちは番組のリスナーとして”教養”を見につけたんだな。”教育”や”教養”がこのジャンルのミーワードなんだよ。その証拠として、洋楽のレコードなりを買う場合、今でも子供は”英語の勉強になるから”と言って親から金を巻き上げるでしょ(笑)。

で、ラジオとか蓄音機とかがだんだん普及するにつれてポップスの場の中心は学校からラジオへと移る。もちろん、まだまだ高価で高級品だったけど。でも、そういう時代だったにもかかわらず「私の青空」は20万枚の大ヒットとなったんだ、で、今度は和製のジャズを作ろうってことになった。そこで生まれたのが「君恋し」。これもオリジナルは二村定一だけど、のちにフランク永井が日本初のフェイク入りカヴァー歌謡としてレコード大賞に輝いた。この和製ジャズ・ソングの特徴はサウンドはジャズだったけど歌詞の内容は情緒的であるということ。このラインも日本のポップスの主流となって、今で言えば小田和正まで流れる。

で、その主流の中身なんだけど。ジャズ・ソング派と庶民歌謡派がいて、左派系が服部良一から米山正夫、右派系は古賀政男から遠藤実という流れ。「東京ブギウギ」が左派系ポップスで「影を慕いて」が右派系ポップス。見分け方のキー・ポイントのひとつは、右派系はコミック・ソングが少ないってこと。特に”しょせんおいらは”の世界はね。”しょせんおいらは”そのものを笑うには吉幾三の登場を待たなきゃいけなかった(笑)。

萩原:「俺ら東京さ行ぐだ」ですか。

大瀧:それに対して左派は、ますカヴァーの訳詞が日本語として変だし、外国曲に似せて作る曲はどうしても様にならない部分があるし、情緒生も薄い。坂本九の「ステキなタイミング」にしても森山加代子の「月影のナポリ」にしても。”テカテカテカ”とか”チンタレ~”じゃ泣けないよね(笑)。和製ツイストの名曲、美空ひばりの「ひばりのツイスト」も小林旭の「アキラでツイスト」も意識的にコミック・ソングにしたつもりはないのだろうけど、なぜかそこはかとなくおかしい。こんなふうに、右派左派とも無意識的だろうが意識的だろうが洋風アプローチには必然的に諧謔のワナが待ち受けている、と。

特に右派からのものは無意識だけに気づかない人も多いけど、いったん気づいてしまうとその笑いには涙が伴う。山本リンダの「ミニ・ミニ・デート」は高齢だろうね。さすがに右派だけに笑いにも涙は不可欠なんだ(笑)。またカヴァー派には寄席芸人のラインの人たちも入る。ディック・ミネの「ダイナ」がハヤると、「エノケンのダイナ」で”旦那=ダイナ”ともじったり、あきれたぼういずが「浪曲ダイナ」をやったり。左派が笑いと密接な関係がある証拠だね。そういえば浅草オペラも寄席も実演だね。

萩原:今で言うライヴ・ハウス。

大瀧:そう。左派系はライヴ、つまり演奏に関係してるんだ。浅草オペラも寄席も、いわば<新宿ロフト>と同じ。’60年代に寄せでドンキー・カルテットがやってたのと、’70年代に<荻窪ロフト>でおとぼけキャッツがやってたのと何も違わないんだ。ポップスの場が学校から、劇場、寄席、ダンス・ホール、クラブ、そしてレコード、ラジオ、テレビへと広がる。そして大衆娯楽のナンバー・ワンだった映画。最初はサイレントだから映画音楽はライヴだったんだけど、やがてそれがトーキーになって。音楽がスピーカーから流れるようになった。

実は「船頭小唄」が大ヒットしたのも映画でね。主題歌。今で言うタイアップ。「愛染かつら」とか「君の名は」とか。ああいう悲恋映画の情緒がこの右派系ラインには密接に関係している。「東京ラブストーリー」はこの流れも汲んでいるんだね。

萩原:そうですね。悲恋ものだし。

大瀧:今では映画に代わってナンバー・ワンの席を奪ったテレビの、しかもトレンディ・ドラマがその場としていちばん”ホット”だ、ということなんだろうね。で、戦後もっともホットな場所は”ジャズ喫茶”だった。ジャズ・バンド・ブーム。これは戦中にウエスタン、ハワイアンとともに”敵の歌を歌うとは何事か!”と禁止されてたせいもあるんだろうけど。とにかくジャズ・バンドがすごい人気だった。いかに人気があったかは映画「嵐を呼ぶ男」を見ればわかるよ。マッチとトシちゃんと清原と貴花田を合わせたような人気だったんだ(笑)。いや、マジで、”ジャズ・コン”と言われたコンサートもブームで、その司会をしていたトニー谷が時代の寵児となる。

戦後のポイントは音楽教育を受けていない人たちが大勢参加してきた、という点だね。戦前の藤山一郎、淡谷のり子は音楽学校出身。流行歌を歌ったということで定額や卒業名簿からの名前の抹消という厳しい仕打ちに遭っている。この時代なら坂本龍一なんか退学処分だね(笑)。そのジャズ・ブームが一段落した’50年代半ばに小坂一也の「ハートブレイク・ホテル」が登場。ジャズ・ソングの次の象徴的なポップスとなった。ロカビリー時代の幕開けね。ロカビリーは”教養”から”娯楽”へと変化したキーワードをもう一歩進めて”快楽”とした。女の子の”キャー!”のハシりだし、失神した子は”悦楽”を味わったわけだ。

萩原:すごいな。”教養”が”悦楽”にまでいたってしまった。

と、本日はここまで、続きはまたの機会に。

後半は以下の2章となります。

GSブームとその揺り返し

”進化論”が終わった’80年代

書きながらいろいろな音源を聴きましたが、中ではこれが素晴らしかったです。ディック・ミネのダイナ。前奏の素晴らしいスティール・ギター、そしてディックさんのスムースな歌声、ノイズ無しで聴いてみたいです。

ダイナ ディック・ミネ (昭和九年)

ポップス”普動説” by大瀧詠一 後半

大瀧”師匠”詠一氏のポップス”普動説”の後半です。(前半はコチラから→ポップス”普動説” by大瀧詠一 前半 読み返すと誤字だらけでお恥ずかしい、訂正させていただいています。)

GSブームとその揺り返し

大瀧詠一:そのブームはジャズ・バンドをジャズ喫茶から追い出したんだから、すごいよね。でもロカビリー喫茶というのはできなかったなぁ。ジャズ喫茶のまま。名前は変わらなかった。いったん付いた名称は中身が変化しても当分そのままという、ジャンルのネーミングにも似た話だね。で、ロカビリーもカヴァーがスタートだから、例の<型>で言うとしっかり左派。プレスリーのモノマネで十分都会の娘には人気はあるけど全国的なヒット曲はまだない、と。そこへ平尾昌晃の「ミヨちゃん」「星は何でも知っている」が登場した。

萩原健太:かなり歌謡曲よりの作品でしたよね。

大瀧:歌詞の内容はね。でも「ミヨちゃん」のサウンドやメロディのベースになったのはハンク・ウィリアムズの「カウ・ライジャ」。ウエスタンなんだよ。まぁ、その中でも特に珍しい、日本人受けのする情緒的なメロディを選んだ、というのもミソなんだけどね。和製ロカビリーも和製ジャズ・ソングの「君恋し」同様、日本的情緒が大きく加味されたというわけだ。この平尾さんの成功の後、最初がバンドと一緒だったロカビリー歌手のソロ化に拍車がかかった。バンド・ブームが一段落すると必ずソロ化現象が起こるのは今も変わらないね。このソロ化の最後の大物がパラダイス・キングのリード・シンガーだった坂本九。アメリカではポール・アンカやアネットが登場。わが日本でも飯田久彦、田代みどりがカヴァー・ヒットを飛ばして、世はまさにシックスティーズ・ポップスの時代開幕か!となったところへ、突然”潮来の伊太郎/チョット見なれば/薄情そうな渡り鳥”とチョンマゲ物が登場した。橋幸夫の「潮来笠」ね。

もちろんこの前に三波春夫の「雪の渡り鳥」とか”股旅物”のヒットはあったよ。でも、この歌を、時代の流れ的にも、世代的にも、ポップス・シンガーとして登場して然るべき年齢の青年、橋幸夫が歌った。これが爆発的なヒットになったわけだけど、それを支えたのは”世代は変わっていても心は昔のままだ”という、以前の「船頭小唄」を支持したのと同様の心情だったんじゃないかな。アンチ文明開化。アンチ”太陽族”。何か新しい動きがあると大きな揺り返しが起こる。あの稀代の名作「ロカビリー剣法」を生んだ美空ひばりさんも、このころから「柔」「悲しい酒」と、この路線を強調し始めた。

萩原:右派の再確認。

大瀧:中山晋平~古賀政男という右派の流れこそ日本の歌の主流である、という一種のキャンペーンが始まった。演歌こそは日本の心、という例のやつ。そのハシリだね。意外に新しいでしょ、この運動。しかし、いかに揺り返されても、いったん流れ出した時代のムードは急激にストップすることはない。

時代の若者は坂本九を中心にした中村八大ポップスを支持し、その黄金時代でもあった。これは’50年代のロカビリーとジャズ・ブームの遺産ね。このコンビネーションの良さは笠置シヅ子=服部良一と双璧をなしているし、まさに服部さんの流れなんだよ、八大さんは。そこへビートルズ旋風が巻き起こる。ちょうどその10年前と同じで、今度はモノマネの対象がビートルズとなる。

萩原:グループ・サウンズ(GS)ブームですね。

大瀧:”東京ビートルズ”なる珍集団も現れて。その哀れを誘う日本初のシャウトへの試みは、日本にハーモニーを持ち込もうとした滝廉太郎の努力を彷彿させて、ホント、涙なしには聞けないよ(笑)。いや、これ、笑った後で、結局自分を笑ったことになるって気づくんだよね。他人事じゃないんだ。他人事じゃないんだけど。でも、笑ってしまうんだな、申し訳ないけど。

この時代のポイントとしては、ストレートなカヴァー・ヒットが出にくい状況になったってこと。レコード・プレイヤーの小型化などによってドーナツ盤市場が若者の間に定着したり、これまたラジオの小型化と洋楽番組の増加によってオリジナルそのものを聞ける機会が増えたり、おかげで、今までカヴァー派が担っていた”紹介者””仲介者”的な役割を彼らから奪うことになったんだな。GSの場合、10年前のロカビリー派に比べてオリジナルに取り組んだ比率が圧倒的に多かったわけだけど、これはビートルズがエルヴィスと違って自作自演だったこともさることながら、もはや紹介者として大きなマーケットは獲得できない世の中になっていたせいが大きいんだね。

萩原:GSも当然、左派ですよね。

大瀧:そう、歴史通り、左派としての登場となる。そしてオリジナルを作る。ところが自作自演だったのは、せいぜいスパイダースとブルー・コメッツぐらいのものでね。この2グループはロカビリーの流れを汲む歴史のある人たちで、そのぶん実力も圧倒的。だから、GS時代に核となったんだけど。大方のグループは職業作家の手を借りた。

さらに言えば、その代表的な2グループでさえも代表曲はハマクラ(浜口庫之助)さんのペンによるものだったり。GSは、図らずも”ムード歌謡”に新しいビートを乗せたものだったわけ。グループ・サウンズもジャズ・ソング、ロカビリー同様、”和製”の際に同じ道を歩んだわけだ。左右どちらにしても一般的な支持を得るには、やはり情緒面は不可欠な要素であることがここでも証明されているんだね。

逆にGS時代、左派的な音楽作業をしたのは実は橋幸夫だった、ということをわかってもらうために、去年私は”橋幸夫のリズムもの”を集めたCDを編纂したんだよ。詳しいことは中の解説を読んでちょーだい・・・・・と宣伝も忘れないワタシではあった(笑)。

萩原:クレイジー・キャッツも同じ意味ですか。

大瀧:そう。とはいえ、GSブームもすごいもので、ジャズ喫茶は今度はグループサウンズ一色。長髪、ロンドン・ブーツの若者が街を徘徊し出した。世はまさにヒッピー・ブーム!。と思われたそのとき、GSの一員として登場しても年齢的には何の不思議もない青年が”死んでもお前を離しはしない”と、GSとは正反対のクリーンカット、そして夜のムードで登場した。それが森進一。またまた揺り返しなんだよ。これも「潮来笠」同様、新しい動きの中心人物と同年代の人が歌ったところがミソ。新しい人が古いことを言う、というと、なんか「ちびまる子」みたいだけど(笑)。どうやらそれが揺り返しのメカニズムのようだね。

”進化論”が終わった’80年代

萩原:とすると、’80年代のカウンター現象は?

大瀧:おー、いよいよ本題だねー。いや、お待たせお待たせ(笑)。さて、と。これまでの日本の流れで言うならば、ここでYMOだ、山下達郎だ、ときたわけだから、それまでの「船頭小唄」や「潮来笠」、「女のためいき」みたいな右派からの揺り返しがあって当然だよね。確かに’80、’81年とニューミュージックの大嵐が吹いたあと、細川たかし、五木ひろし、都はるみがテレビの音楽賞を荒らしまくって、現象面からだけ見るとまたまた同じことが繰り返されたように思えた。しかし、彼らの逆襲がもし歴史的なものだというなら、以前のように時代のバックアップがなければいけないんだ。10年前、GS残党より圧倒的に売れた森進一、あるいは20年前、九ちゃん、ミコちゃん(弘田三枝子)より売れた橋幸夫のようにね。

それと、揺り返しの仕組みからいうと、大きく違っていたのは五木、細川、都という人たちは新人ではなかったこと。つまりこの場合、ニューミュージックの人たちと同じ年齢の演歌の新人が出てきて初めてこのメカニズムが機能するんだ。また、時ここに至り、ポップス誌上初めての現象、つまり10年前にセンターへ躍り出た’80年代の中心人物たちが色あせるどころか、10年経ってもまだ揃ってトップに君臨しているという事実もあるし。

萩原:メカニズムが壊れたんですか?

大瀧:例の、右派のみが主流だというキャンペーンが強烈だったために両派とも誤解を生じていたんだな。実は’70年代によく言われた”左派=フォーク&ロック、右派=歌謡曲&演歌”という図式がそもそも間違いだった。右派が森、五木の演歌ふうポップス、左派が天地真理、麻丘めぐみのアイドル・ポップスで、どちらも実は中央で大きな幅を取っていたんだね。

ロックはGS残党も含めて極左としてのスタートだった。けど、実はフォークはなんと極右だったんだ。さっきからなんども出てくる内向きの”しょせんおいらは”のビンボー臭い路線。これは何も演歌に限ったことじゃないよね。中島みゆきなんかその権化(笑)。

萩原:確かに、フォークの人にはカヴァーがほとんどないですし。

大瀧:それに、諧謔性も薄い。ましてや”叙情派フォーク”なんて、この論から言うと自らが右派であることを証明しているネーミングだよね。もちろん、それが悪いと言っているわけじゃないよ。従来の考え方だと、演歌の衰退の原因は右派の消滅、ということになる。けど、叙情を支えている右派の人々は今もしっかりと存在しているんだ。

右派を”日本の心”という”不動”のものとしてのみ解釈をした演歌は”浮動”する右派の視点を忘れた。それがフォークという名のもとに登場していることに気づいた人は数少なかった。そして演歌は一時代前も表現方法として、極右の民謡や歌舞伎、落語の古典芸能の世界へ、良くいえば到達、悪く言えばポップスとしてはご用済み、ということになった。今ではSLのように懐古の対象となって、安定した価値ということからカラオケの世界では堂々古典として生きている、と。

萩原:その変わり目が1980年だった?

大瀧:そう。特に世界のアイドルとなったYMOの凱旋を歓迎した若者は、明治以来の進化論の呪縛から逃れて、外国に対する強迫的とも思える劣等意識をとりあえずかなぐり捨てた。また10年前の日本のロックを源とするニューミュージックの連中が、洋楽と比較しても遜色のないサウンドを引っさげてメインロードに一挙に登場。ここで例の進化論的縦列が変化論的横列へと変わったんだね。

■参考図説

大瀧氏が’83年に「FM fan」誌上で発表した”ポップス普動説”の雛形となる理論。明治以来、日本の音楽史はすべて洋楽(世界史)からの輸入だった。つまり、世界史を分母としていたわけだ。しかし時代とともに世界史がカッコつきになり、さらにはそのカッコつきの世界史を分母とする日本が、さらに日本史の分母となるという三重構造横倒しとなり、世界史、世界史を分母とする日本史、さらにはその日本史を分母とする日本史が横一線に並んでしまった。

大瀧:で、その開放感からアッケラカーンと劣等意識を笑いの対象にした吉幾三の「俺ら東京さ行ぐだ」が登場する。これで右派からの無意識的洋楽アプローチの時代も同時に幕を閉じたんだよ。これ以降。右派からの洋楽アプローチはより本格的なものとなった。本田美奈子、松田聖子、ね、これなんか、山口百恵、天地真理、島倉千代子に外人プロデューサーを起用するようなものだからね。それまでは考えられなかった。

時代は変わったんだよ。あ、そうか!「平成枯れすすき」を歌えるのは吉幾三しかいないのか(笑)!しかも、これはラップで歌われるべきもんなんだな。このコンプレックスが笑いの対象にもなったことを再確認する意味でね。ただ、この私論の図式そのものは変わっていない。

萩原:そうですね。右から左へ1ブロックずつ内容がずれたというか。横滑りしたというか。

大瀧:そう。道のネーミングが変わったわけでね。電気録音による最初の邦盤という記念すべき曲「この道」から始まって、「夜霧の第二国道」を通り、今は「中央フリーウェイ」を突っ走っているわけだ。”湾岸道路”や”横浜ベイ・ブリッジ”の景観を従えてね。

実は究極の、時代を超えて日本国民が必ずたどり着く”道”のついた歌で、実はこれこそ国家にしたらいいんじゃないかと思っている曲があるんだけど、わかる?

萩原:えっと・・・・・何でしょう?

大瀧:「マイ・ウェイ」深いよこれは。

Frank Sinatra / My Way

ポップス”普動説”について知っている二、三の事項

このブログ「鳥肌音楽」はFACE BOOKの方にも投稿しているのですが、先日書きました「大瀧詠一のポップス”普動説”」についてのエントリに、大学のサークルの大先輩でいらっしゃるsawyerさんから長文のコメントを頂きました。そしてFBの中で何度かやりとりをさせていただいたのですが、ご存知の方もいらっしゃるでしょうがFBのコメ欄って改行や段落つけが面倒でついついだらだら文字が並ぶコメントになってしまい、非常に書きづらいこともあり、元々がアメブロの記事なので、じゃぁエントリをたててお返事しようということで今日は書いています。

突然、返信だけを書いても唐突になるのでFBでのこれまでのやりとりもコピペいたします。非常に長くなっていますので、大瀧詠一ファンの方以外はスルーしていただいても結構かと思います。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

後半についてのコメント

sawyerさん:一つ大きな間違いがありますね。ビートルズがオリジナル、エルヴィスがカヴァーという所。50年代のアメリカンポップスからどれだけ影響をうけただろうか、そして彼らのもう一つの原点はブリテン諸島の伝統音楽だったはず。

演歌云々に関しては拙稿http://sawyer.exblog.jp/10706820/

sugarmountain:sawyerさんの書かれている

>一つ大きな間違いがありますね。ビートルズがオリジナル、エルヴィスがカヴァー

という所なんですが大瀧氏は「これはビートルズがエルヴィスと違って自作自演だったこと」と言っています。エルヴィスがカバーとは言ってないと思います。

まぁもちろん最初の頃は「ハウンド・ドッグ」などのカバーはありますが、徐々にオリジナルの方が圧倒的に多くなっていきます。基本的には職業作家の作った歌を歌っていたということですね。クレジット上はエルヴィスの名前が入るものも多かったですが、これは印税絡みのクレジットで当時は力がある歌手やプロデューサー(スペクターなど)はみんなやっていたことはご承知かと。

それに対しビートルズはこれまたカバーも初期にはありましたが基本は自分たちが作詞作曲をし自分たちが演奏をした、今じゃピンと来ませんが当時は画期的だったみたいですね。ただビートルズに関してもsawyerさんが書かれているように初期のビートルズはアメリカのR&B(アーサー・アレキサンダーやラリー・ウィリアムズ、リトル・リチャードなど)、ブリル・ビルディングのポップス(特にガール・グループもの)あとカントリーなんかを分母として、英国のトラッドを加味した分子を作って行った、途中ディランの思想性も取り入れながら、ということはあるかと思います。

悪く言えばパクって自分のものにしている。ただあまりにも分子が大きくなり仮分数となっちゃって、今度は米国に逆輸入(逆輸出?)をしてしまった。そして米国から見るとビートルズが分母で分子にフォーク・ロックなんかがあるという状態になってしまった。この行ったり来たりで一気にロックン・ロールはロックとして止揚していったんだと思います。

分母はビートルズと書きましたがそのビートルズの中には米国ポップスの血が脈打っている訳で、分母分子論で言えば一番下の分母が米国ポップスでその上の分子としてビートルズ他ビート・バンドがあって、それをまた分母としてフォーク・ロックなどがあるといった図式になるんじゃないかと思います。分母分子論非常に役に立ちますね(笑)。

sawyerさんのブログの中の

>浅川が「自身の音楽的変化を認めない客層が存在して、でもその気持ちはよくわかる」と言ったのに対し、五木は、「歌い手にしても物書きにしても、たえず自分の読者に「さよなら」と、決別の言葉を告げながら、働いていかねばならないような気がする」と言っていること。

という部分についてですが(マキさんはあくまでアングラなので大瀧氏のポップス”普動説”の範疇から外れるのかもしれませんが)大瀧氏の「ヒットは聞き手が決める」というところに呼応しているような気がします。それに対して五木さんの言葉には、生意気を言わせてもらえば、売れっ子作家(本人はどう思っているのか知りませんが)としての慢心があるような気がします。

まぁそれは置いておいて、いわゆる「演歌」というものが一般的になったのは大瀧さんも書いていますが比較的新しい、といってももう40年くらい前になりますが、ことのようです。例えば戦後の大ヒットである「りんごの歌」や「青い山脈」、はたまた美空ひばりの歌なんかはいわゆる「演歌」ではありませんよね。だから僕なんかは「演歌」=日本の心みたいなことにはずっと疑問を抱いています。

マキさんの1stが聞きようによっては「演歌」的であり聴衆がそこに「演歌」を感じたとしたら、それは確かに「演歌」だったのかもしれませんが。マキさんの歌の中にある日本人の琴線に触れる「何か」が1stでは「演歌」という形をとって出てきていたけれど、その「何か」はいわゆる「演歌」という枠には収まりきらないものだったんじゃないでしょうか。だから、その後のアルバムではおよそジャンルということを無視したように「歌」が歌われていった。

「演歌」という要素を無くそうとするんじゃなくて、それを止揚し超えていったということではないでしょうか。

例えは悪いかも知れませんが、エルヴィスの歌がロカビリーには収まり切らなかったり、ビートルズがロックンロールに収まり切らなかったり、ディランがフォークには収まり切らなかったということと同じなんじゃないかと思ったりします。ディランなんてほんとはR&R少年だったのにあえてフォークでデビューというズル賢さを持っています(関係ないすね)。いずれにせよマキさんが観客の反応を気にしていたというのは非常に興味深いです。だってだからといって観客に媚びているような歌は一曲たりと歌っていなでしょうから。以上若輩者の意見ではありますが、自分なりの考えを書かせていただきました。

sawyerさん:大瀧の話は対談形式ですから、多少話をへし折るところは仕方ないでしょうね。ただリアルビートルズ年代で、アメリカンポップス(今で言うオールディーズ)を同時並行的に体験したはず(FENなどからの直輸入にしてもS盤L盤アワーからにしても、続いてTV進出する日本語に直したものにせよ)、ですからもう少し詳細に説明していただきたかったですね。何せビートルズですから。

「演歌」という概念の捉え方ですが、小生はブログの中で自分の概念を示しています。しかし大瀧が「演歌」という時の演歌は、もう少し範囲を絞ったものとしているようですね。ここらあたりが少し雑です。

もう一つ不満だったのは、「フォーク」と言って括られてしまうジャンルのこと、これぞまさしく今のポップスの原点でしょう。ご存知だと思いますが、アイリッシュ&スコティッシュの移民がアパラチア山脈のふもとで厳しい生活しながら、ギター、フィドル、バンジョーなどで故郷を偲んで歌ってきたもの。そしてその原点はブリテン諸島のトラッドフォークに他ならないわけです。移民の音楽が、讃美歌、黒人音楽、ジャズと手を結びフィルビリー、カントリー、ブルーグラス、そしてフォスターの音楽などに繋がったという重要要素がすっかり欠けています。これこそ現在のさまざまなジャンルを含めたエンターテインメント音楽の原点でもあるわけです。

日本音楽(伝統音楽ではない)だってそこから遠く外れはしませんね。ですから大瀧が示すグラフの底辺に、民族それぞれの伝統音楽があり、中でも悲惨な移民によって外国に来た人たちの音楽そしてその玄音楽であるブリテン諸島の音楽は重要だと小生は考えており、クラシック音楽にまで影響を及ぼしているのも事実で、ベートーヴェンでさえアイルランド、スコットランドの民謡の編曲を50曲以上手がけているし、ブラームスやシューマンも然りで、ジプシー音楽にまで視野を広げていますね。原典のグレゴリアンチャントはもちろんですが。「讃美歌」も影響は大きいです。古い伝統歌が賛美歌となったり、大作曲家の作品がそうなったり、「永遠の絆」のように讃美歌アメージンググレースとほとんどよく似た曲が出来たり。ゴスペルになったり。リズム&ブルースとして発展したり。いろいろ複雑に絡み合っていますが、トラッドフォーク~モダンフォーク第3次フォークブームも入れてよいでしょうがそれらの原点を外すしたのは至極残念なことでした。キャットスチーブンスの「雨に濡れた朝」が讃美歌だって知ってましたか?

こういう話は面白いのですが留まるところがありませんので今日はこのぐらいでご勘弁を。

sugarmountain:”普動説” ”分母分子論”はあくまで日本のそれもメイン・ストリームのポップスについて考察するための道具として大瀧さんが考え出した理論です。そしてこの記事に関しては音楽雑誌の特集の一部として書かれたもので、あくまで大滝さんが考える”普動説”の総論みたいなものです。「多少話をはしょる」というか本来、各論を語るようなモノでもないと思います。

究極を言えば記事に挿入した図式を説明したかったということかと思います。各論についてはNHKFMなどで2回ほど「日本ポップス伝」という番組をやったりしています。不満をもたれるという「フォーク」にしてもおっしゃるとおりの歴史は大瀧さんも踏まえた上なのはもちろんですが、いわゆるアメリカにおけるフォークについて考察しているのではなく日本の(なんども書きますが)メイン・ストリームのポップスの一部としての「フォーク」について語っています。そして日本における「フォーク」、カレッジ~関西~叙情派・・・はアメリカのフォークとは異なる部分が多いのではないかと思います。

大瀧さんはそのあたりをだから日本はダメなんだみたいなことではなく、それはそれで面白い、でもなんでそうなるんだろうということを考えたくて”普動説””を持ち出していると思います。けっして正史を書くとかそういったことではないと思いますので、ここが間違っているとかあそこが変だとかいうのはそれはそれで必要かも知れませんが、「木を見て森を見ず」になってしまうような気もしてしまいます。

sawyerさん:いや、小生とてとて彼が正統的な日本ポップ史を語っているとは思えませんで、総論だということは理解できます。

それにしてもあの図に拘泥するのだとしたら、流れとしては受け止めることはできますが、わかりやすいだろうと思い単純化した切り口は、逆効果を生みましたね。たぶん図を使うという意味をお判りになってないのでしょう。図は本当は高騰や文章で説明しにくいことをビジュアルに理解してもらうために使うもの。図ありき型の補足説明が長くてわかりづらければ、図の効果がないのです。プレゼンテーションだとすれば失敗となってしまいます。このあたりはドキュンメント(情報伝達ツール)としては成熟されてないようです。TQCやCSRで図を使って帰ってわかりづらくするというようななところあります。批判的に受け止めなくてはならないと考えます。

彼はいみじくももプロですから当然批判が起きることも賛同も承知の上です。そうなると彼の言動もそうですが、それを引き合いというか引用してブログにUPした貴君の狙いはなんだったのか、小生にはよくわからないのです。「おい大瀧がこんな興味深いことをことを言っているぞ」というのならまだしも理解できますが、貴君がご自分の意見を語らないのは、全面賛同ということなのでしょうか。

ブログに何を書こうがいいのですが、狙いがあってのものでしょうから、自分の考え方を入れ込むとsugarmountainさん個人のの見解を伝えることがもっとできるのではないでしょうか。小生は貴君の考え方や想い、意見を聴きたいと思っています。これmでの貴君のブログを読ませていたぢて、とても有能な方だと思っていました。だから貴君の個人的見解が読者に伝わります。ぜひそうしていただけることを御願いしたいというリクエストだと思ってってください。というのが本音です。

このドキュメントを読む限り、現状便宜的になってしまって、ほとんど意味をなさない「ジャンル分け」を新しい切り口で、かれなりに再編することが目的の1つであるような気がします。しかしたとえば日本のフォークを3つの分類に収めようとしても、それは無理というものでしょう。それならば「なぎらけんいち」のほうが上手です。どなたのドキュメントでもよいのですがそれに接触して何か言及するときは、自分はこう考えるというような、自分の解釈をだしていただきたいと願います。貴君のような素晴らしい知見をお持ちの方が、紹介の枠から超えないのでは非常な損失でしょう。

フォークに関しては機会を見つけて書こうと思いますがいつになるやら。

説教じみた話になりつつあるようですが、説教などとんでもないことで、期貴君への期待度が高いことのことの想いと思っていただければ幸いです。

演歌と浅川マキにつての導入部分として、小生の考え方は以下の2つのURLにあります。

http://sawyer.exblog.jp/10699107/

sugarmountain:経験の差、世代の差というのもあるのかとは存じますが、僕なんかからすれば大瀧氏の示した図式は非常に分かりやすく有効なものに感じられます。

80年代、いやもう少し後のバンド・ブームもしくはニューミュージックがJーPOPと呼ばれるようになった瞬間の以前と以後では日本のポップスの成り立ち方はかなり大きく変わったように思われます。その変化を説明する時に今のところ分母分子論、”普動説”というのは僕の知る限りでは最も有効な理論のように思えます。そのあたりsawyerさんはどう思われるのでしょうか?他にそのへんを説明する有効な方法論があるようでしたら教えていただければ幸いです。

僕が今回”普動説”をまるまる引用したのは前半の冒頭にも書いたように、写経することで説法を理解しようという意味と、今後”普動説”をベースに日本のポップスについてブログを書く事があれば、テキスト化しておけば引用しやすいなぁといった気持ちからです。そんなもん個人のファイルに記録すればいいやんと思われるかも知れませんが、ネットで見ると”普動説”とはなんぞやと探している人も少なくない数でいらっしゃるようですし、原典の雑誌がほとんど手に入らない状況ですから興味の在るかた(ほとんどがいわゆるナイアガラーの方々でしょうが)がいつでも読める状態にしておこうというためです。

本当は後編の後に自分の邦楽・洋楽体験において”普動説”がどのような効能があったのかを簡単に書くつもりでしたが、ラジオの文字起こしなんかもそうですが、書籍をテキスト化するのはすごく疲れることで、書き終わっ後自分の体験を書く気力が残っていなかったということです。そんだけしんどい思いをしてアップしたのは基本的に全面賛同なのは当たり前とご理解ください。

何度か書きましたが大瀧さんがやりたいのは日本のポップスというものを洋楽との関わりという視点で捉え(それは別に新しい考え方ではないとは思いますが)た上で体系化しようというものなので、個別ジャンルの内容の詳細について語ろうというものではないと「僕」は思います。だから”普動説”に基づいて「フォーク」について語ろうともし僕がするとすれば、なぎらさんが詳しいのであればなぎらさんの本を読むだろうと思います。

ただなぎらさんの本を読むときに、そこに書かれた内容を僕は分母分子論や普動説の視点からまとめ直すだろうということです。繰り返しますが大瀧さんが提示したかったのは方法論、理論だということです。それからどーでも言いことなのですが”カレッジ~関西~叙情派・・・”とフォークを簡単に3つのくくりにしたのは、まぁ僕が無知でそれ以上のことを知らないというのもありますが(その辺は「・・・」に”詳しくないけど他にもありますよ”という気持ちを込めたのですが、きちんと言葉にするべきだったかもしれませんね、めんどくさいけど)、そういった細かいことは僕が言おうとしていることの中ではあんまり意味をなさない枝葉末節でしかないと思ったからです。あくまで「森」を語りたいということでご理解ください。

あと、偶然というかタイミングよく図書館で借りたマキさんの「ロング・グッバイ」を読んでいたところでした。その中にsawyerさんがブログに書かれていた五木寛之とマキさんの対談があったのですが、はっきり言ってsawyerさんのブログを読んで感じた印象とすべての内容を全部読んだ時では印象がかなり違ったものに感じました。

こういう言い方は申し訳ないのですがsawyerさんに限らず、ある文章を引用しながら自説を展開される場合にはどうしても自説を説明するのに都合の良い箇所を引用されますよね。これは僕だってそうします。ただsawyerさんと僕は違う人間ですから、やはり同じ文章を読んだって理解の仕方は違ってきますし、ましてや言葉は悪いですが「恣意的」に引用された文章では、本来は(自分で読めば)感じたであろうことが違った方向にミスリードされてしまうことだってありえますよね。

それにしてもFBのこのコメント欄というのはどうにかならないものでしょうか。段落も付けれず文字の大きさや斜字なんかも使えずただただ文字が並んでいる。はっきりいって行間(言葉通りの意味もありますね)を込めづらいメディアですね。それともアメリカ生まれなので行間は込めるなということなのか・・・。基本僕はブログをベースにしています。ミクシーもそうでしたがこのFBも閉ざされた中で仲良しごっこをやっているようであんまり性に会いません。このやり取りだって第三者がいてちゃちゃが入ればまた違った着地点が見えてくるような気もします。

sawyerさん:前提として大瀧がこのよぅな理論展開をした狙いはどこにあるのかということが分からないというのが小生にあります。だから与えられた文章を読んで思ったことをコメントの形式を使って書いたということです。

勘ぐれば、和え西洋の音楽に日本のポップスが追いついた・・・いや大幅に変化したというほうが良いかもしれぬが、のは1980年代だがそう見えるだけで中身は全く変え割らないということを言いたいのか。図を見ても上下関係が平衡関係になっているのは一目瞭然だが、それぞれの項目は聴衆の数なのか、音楽に入っている要素なのか、ヒット曲の数なのか、よくわかりませんでした。

ジャンル分けとすればジャンルに分ける必要なしと小生は思っているし、「中道」「メインストリーム」などという所などは既に欧米の音楽シーンの影響がはいっているように思います。中道の中心は若者であるという論拠は全く語られてないし、極端に言えばどんなにあがいても日本的なものあるいは日本的な感性、考え方からは抜けだせ無い、ということを言おうとしているのかとも思い、それなら浅川マキと五木の対談(これは実はdrac-obさんからコピーを送ってもらったもの)にそんなようなことが書いてあったことを思い出して過去記事を持ってきたのでした。

アングラと呼ばれた浅川マキなどは真っ先に非日本的なもの・・・音楽で言えば演歌を否定するだろうと思った五木だが浅川マキの反応は全く違っていましたね。それに彼女の最初のレコーディングは演歌でした。そしてかのじょのうた・・・例を2つ3ゆあげましたが、その歌詞の中身を読み解けば「故郷回帰」が見えてきたわけです。演歌を捨てて西欧の歌を歌いたい、そしてやがてはオリジナルもという浅川の底辺にも、捨てきれない故郷=演歌があったわけです。そのことを浅川自身がモップスと聴衆のライブでの様子を挙げて語っています。粉砕しようとしても粉砕できぬものが日本的なるものや感性、考え方、音楽で言えばそれを小生は「演歌」と規定したわけですが、そこから大瀧が幕末は入ってなかったかも知れないが、明治期からの日本の音楽需要史を語り始めたのは非伝統音楽においては古来から今まですべて西洋音楽が侵入してきたし、それは今でも変わってはいない。

日本語でロックを歌っても西洋を超越したことにはならないように、それは1980年代でもfンダメンタルは変わることはなかった、表面的に変わったように見えるだけのこと過ぎななかったように小生は思っている。それは作曲語法に目を向ければ理解できるのではないだろうか。大瀧はようやく日本のポップスといわれる音楽が、西欧の其れを乗り越えたと思っているのか、それは永久にむりだといっているのか、それとも視点によってそうでもあるし、そうでもないといっているのか。結局のところ小生には彼がいおうとしていることがつかめませんでした。

それにところどころ小セリの見解との水もあってそこに目が行ってしまったことは反省点だと思っています。理解度も貴君に一日の差があることは認めましょう。ですからくどく言うようですが貴君の意見を聴きたいわけです。「大瀧がこんな理論を完成してそれをもとに対談している。それを読んだのだが、私も全くこれに賛成だ、それはこうこうこうこいう所からだ」というものがもしあれば、提供された文書情報を読み、貴君の其れに対する考え方を参照しながらその情報に接することが出来ましょう。もしかしたら反論が出たりここは賛同できるがこの部分はどうも・・・などという展開にもなることでしょう。そうしてお互いの考え方をぶつけあっていく中から切磋琢磨し質の高い知見になっていくことも大いに考えられることです。小生はかつてのクラシック音楽の掲示板でそのような体験をしました。

いつ大きな誤解があるといけませんので書いておきますが「浅川VS杵築」の対談は、貴君もご存じのdrac-obさんから親切でコピーを送ってもらったものです。ですから「対談の中身」しか知りませんし、そのことしか言及していません。ですからほかの資料を基に都合の良いところを自己の説のために引用したという批判は当たらないのです。もともとが対談集ですから都合の良いところと言われても、それは対談した2人が語った言葉ですからそのまま書いていますし、それに対しての自分の考えを付けているはずです。ようするに、に自分が情報を読み取り解釈し理解したことを書いたということですから、それに対する反論があるのなら、それに対して言及せずに、恣意的であるとかミスリードすることになるとか、いったい個人のブログの内容が他人をミスリードするなんていうことがあり得るのでしょうか。もしそう思われるのなら、それははなはだしい思い上がりです。・・・自分がブログで書いたものが他人をミスリードするなんて思ったら自分の考えや意見など何も言えませんし、ネット上の少なくともそれについての愛好者が読むという前提で言えば、当然自分の考えと照らし合わせてるでしょうし、問題があれば何等かのかたちで反応があることでしょう。

>バンド・ブームもしくはニューミュージックがJーPOPと呼ばれるようになった瞬間の以前と以後では日本のポップスの成り立ち方はかなり大きく変わったように思われます。

これは貴君の文章のようですが、「日本のポップスの成り立ち方」とは具体的には、なにを意味しているのでしょう?」

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

以下、僕がこの”普動説”についてどのような理解をしているかを、直前の sawyerさんのコメントにお返事をする形で述べさせていただきたいと思います。大瀧さんのファンのかたで”お前の解釈まちがっとるで~”というのがありましたらツッコミを入れていただけると幸いです。では。

>大瀧がこのよぅな理論展開をした狙いはどこにあるのか

大瀧さんが最初に健太さんに提示した1970年と1980年のチャートにやはりヒントがあるのではと思います。”普動説”の記事が掲載されたのは1991年。10年前のチャートを見ても現在とさほど変わらない面子が揃っている、つまりは80年と91年が地続きであるように見えるのに対し、80年と70年のチャートを比べると何らつながりが感じられない。80年前後に日本のポップスの現場で何か大きな変化が起こったのではないかということを分析するために、日本のポップスの成り立ち方を過去へと遡っていったときに見えてきたのが、洋楽との関係性でありその関係性にはひとつの法則”世界史分の日本史”というものがあったということを発見する。

これは僕の憶測なのですが、”世界史分の日本史”という考えを最初に提示したのは83年11月のFM雑誌の相倉久さんとの対談の中でです。この83年という時期が気になります。81年に発売した『ロング・バケーション』が大ヒットし翌年にはナイアガラ・トライアングル2のアルバムの発表や、松田聖子、薬師丸ひろ子といったアイドルへの楽曲提供を行い大瀧詠一という名前が日本のポップス・ファンの間に定着した年でもあり、翌年に発表される『イーチ・タイム』の制作途中という時期です。

第一期ナイアガラ時代(『ナイアガラ・ムーン』~『レッツ・オンド・アゲン』)は一部の熱烈なファンが存在するだけでレコードを出せども出せどもヒットすることはありませんでした。この時期の大瀧さんの音楽は自身のルーツと言えるアメリカン・ポップスをそのまま日本でやってみましたというものでした。ティンパンアレイ(バンドです)やシュガーベイブの残党の作り出すほとんど洋楽なバックトラックに、韻や比喩を多用するノベルティ色の強い日本語の歌詞をのせて歌う、日本人から見ればある意味コミック・ソングの人と見られていた節があるかと思います(まぁ何分の一かはクレイジーキャッツも入っていますから、あながち間違いではないでしょうが)。

大滝詠一 論寒牛男

でも考えてみれば初期のロックン・ロールやブリル・ビルディング系のポップスの歌詞というのは訳してみれば分かりますが非常にコメディ・タッチの物が多いことが思い出されるかと思います。ですから大瀧さんのやっていたことは自分が愛したポップスをそのままの形で日本語で展開した「正調ポップス」とでも言うべきものだったと思います。ただ、それでは売れなかった。自分のやっていることは世間では受け入れてもらえないのかという失意を抱きつつ、自分と同じくアメリカン・ポップスのマニアである朝妻一郎さんの力を借りて最後に一枚時間をかけて(コロムビア時代は3年で9枚というビーチボーイズ並みのハイペース)自分の納得の行くアルバムを作ったのがかの『ロング・バケーション』でした。自前の福生スタジオでオールディーズっぽさにこだわっていたサウンドはSONYの近代的なスタジオでアップ・トゥ・デイトなサウンドとなります。ただ現代的なサウンドとは言え基本は英米ポップスを感じさせるという点は以前と同じとも言えるのですが大きく変わったのは歌詞で、歌謡界のヒット・メーカーとなっていたかっての盟友松本隆に依頼したノベルティ色を排した二の線で、映画のようなラヴ・ソング。これが功を奏したのかご存知の通りの大ヒットかつ世紀をまたぐロング・セラーとなっています。

分母分子論的に言うならば日本で「世界史分の世界史」をやろうとしてダメだったのが「世界史分の日本史」にしたとたんに大成功したことで、日本人に受け入れられるポップスというものはどういうものなのか?ということをはからずも考え出した、そして次のアルバムはいったいどんなものにすれば良いのか?と言ったことでいろいろ考えた結果の対談だったのかなと思います。ちなみに考えた挙句に発表された『イーチ・タイム』は歌詞の面では『ロンバケ』と同じく松本隆で大きな変化は感じられませんが、サウンドについては『ロンバケ』が過去のポップスからの引用があえて透けて見えるような作りであったのに比べ、引用があってもわかりにくいというかよりオリジナル色が強くなったように感じられる「(世界史)分の日本史」的なアルバムであった気がします。

>それぞれの項目は聴衆の数なのか、音楽に入っている要素なのか、ヒット曲の数なのか、よくわかりませんでした。

簡単に言えば世界史=洋楽、日本史=邦楽となるかと思います聴衆の数とかヒット曲の数とかじゃなく音楽そのものですね。ただ大瀧さんはこの分母分子論を音楽だけではなく他の文化なんかにも適用しよとして「世界史」や「日本史」という言葉を用いていると思われます。

>ジャンル分けとすればジャンルに分ける必要なしと小生は思っている

ご存知かどうかは分かりませんが大瀧さんの仕事で最も独創的なものの一つに「ナイアガラ音頭」や「イエロー・サブマリン音頭」という音頭とロックの融合ソングがあります。そのような人ですのでジャンルに対するこだわりはまずありません。

ナイアガラ音頭(シングル・バージョン)

また”家でロックを聴いているのが外に漏れ聞こえるよりも、音頭を聴いていて、それが外に聞こえる恥ずかしさを体験すことのほうが、よっぽどロックだと思う”という発言からはジョー・ストラマーの”パンクはアティテュードだ”という言葉と同質の物を感じたりします(半分本気)。

追記:ジャンルに関しては「日本POPS伝2」の中で五木ひろしが歌う「キープ・ミー・ハンギング・オン」をかけながら”一体こういった曲のジャンルはどう決めるのか?サウンドか歌っている人間か?”といった問いかけでジャンルの無意味さを語っています。くだんの音源は見つかりませんが、五木が歌う「カンフー・ファイティング」についての過去記事がありますのでよろしければご一読ください → 答え合せ、吼えろドラゴン!

>中道の中心は若者であるという論拠は全く語られてないし

中道というのはまぁ言えばその時代時代の王道(メイン・ストリーム)の音楽ですが、基本的にポップスを担うのはいつの時代でも若者です。人というのはどうしても前時代のものについては実際よりも古臭い、人間で言えば歳をとっていると思いがちなところがあります。大瀧さんもあえてあげる必要なしと思われたかもしれませんが文中の中道を担った人々の歳をあげてみると。滝廉太郎は「花」「荒城の月」を23歳で作曲。中山晋平の「カチューシャの歌」が27歳、二村定一の「アラビアの歌」が27歳、服部良一の「別れのブルース」は30歳、古賀政男の「丘を超えて」が27歳、歌っていた藤山一郎は20歳、ディック・ミネの「ダイナ」が27歳、フランク永井「有楽町で逢いましょう」25歳、美空ひばりはデビューが12歳で「お祭りマンボ」が15歳!、「悲しい酒」でもまだ29歳。ロカビリー以降になると更に若返って小坂一也が和製プレスリーと呼ばれたのが20歳、坂本九の「上をむいて歩こう」20歳、平尾昌晃の「ミヨちゃん」20歳、橋幸夫の「潮来笠」は17歳、弘田三枝子のデビューが14歳で「人形の家」でもまだ22歳、森進一の「女のためいき」は19歳といった具合です。

例えば今日本で一番人気がある男性アイドル「嵐」の平均年齢が29歳ということを考えれば、みんな「若者」といっていいのではないでしょうか。まぁ”現在のポップスは嵐など若者の音楽が中心だ”というのはすぐ頷けますが”戦前のポップスは古賀政男や服部良一などの若者が作った”といわれても確かにすぐにはピンと来ませんが、やはり若者だったんですよ(笑)

>アングラと呼ばれた浅川マキなどは真っ先に非日本的なもの・・・音楽で言えば演歌を否定するだろう

これはどうなんでしょう?アングラと言えば唐十郎さんやマキさんを見出した寺山修司さんの名前があがるのじゃないかと思いますが、非日本的というよりはむしろ土着的だったんじゃないでしょうか(すみませんお二人ともほとんど知りませんが)、これは五木さんはなから思い違いをされているという感じですね。

>日本のポップスといわれる音楽が、西欧の其れを乗り越えたと思っているのか、それは永久にむりだといっているのか、それとも視点によってそうでもあるし、そうでもないといっているのか。結局のところ小生には彼がいおうとしていることがつかめませんでした。

大滝さんの場合乗り越えるとかいったどっちが上か下か、どっちがすぐれているのかといったことを言いたいわけでは無いと僕は思います。過言かもしれませんが、そういう上下意識が「ジャンル」というものを生み出す一要素のような気もします。80年代以降の日本のポップスについての大瀧さん説の僕なりの解釈ではそれまで常に「世界史分の日本史」もしくは「(世界史)分の日本史」として時代時代に洋楽を輸入していた、クラシックやトラッド→唱歌、ジャズ、ハワイアン、カントリー→ジャズ・ソング、ロックン・ロール→ロカビリー、50~60年代ポップス→漣健児などによる和製ポップス、PPM→カレッジ・フォーク、ビートルズ→GS、といった具合、ものが分子の日本史を分母にしてさらに分子の日本史がのっかるという三重構造が出てきます。

大瀧さんの音楽を例に挙げれば「君は天然色」は60年代初めのアメリカン・ポップスを代表するスペクター・サウンド(ウォール・オブ・サウンド)の影響を受けています。この曲がヒットしたことにより雨後のタケノコのようにスペクター・サウンドを真似たアイドル歌謡が生まれますが、それは実はスペクターではなく大瀧さんのナイアガラ・サウンドを真似ていたものがほとんどでした。つまりは「スペクター分の(スペクター)歌謡」ではなく「(スペクター)分のナイアガラ分の(スペクター)歌謡」という分母分子になっています。ここで肝心なのは(スペクター)歌謡からは本家スペクターが見えていない、つまり自分が(スペクター)歌謡であることすら気づいていないという点です(100%というわけではありませんが)。

→→

最初は曲単位でこの三重構造が現れてきていましたが、ニューミュージックがJ-POPと呼ばれる時代になると洋楽ポップスの影響で音楽を始めるのではなくたとえばBoΦwyであったりサザンであったり佐野元春であったり、もちろん大滝詠一であったりという先達の音楽をコピーするところから音楽を始める者たちが増えてきます。

→→

そして世界史が分母になって縦に分子が乗っている時は、先ほど否定した「上下関係」といった意識が当事者たちにはあったかも知れませんが、三重構造の一番上の分子(日本史)がどんどん膨らむことで、重さに耐え切れず分母分子の三重構造が横転し並列の構造になります。この段階で当事者間の上下意識のようなものもなくなります。モーサムトーンベンダーが英国ギター・バンドにコンプレックスを持っているとは思えませんもんね。

MO'SOME TONEBENDER - ロッキンルーラ (Rockin' Luuura)

考えてみればJ-POPというジャンル(あっジャンル分けしちゃった)名が象徴的ですよね。それ以前のニューミュージックという言葉が以前にあったミュージックに対して新しいものというつながりを感じさせる言葉なのに対しJ-POPという言葉は洋楽POPと横並びの音楽だと言っているように思えます。最近はK-POPなんていうのもありますね。そういやsawyerさんが苦虫をかみ潰した顔になるであろうJ-Classicなんていう美人ソロイストのためにあるようなジャンルもありますよね(笑)

この三重構造が横転して並列になったっていうのは歌手、バンドの在り方というのもあるのでしょうが、個人的にはLPに変わってCDが登場したというのが大きかったんじゃないかと思います。今はしりすぼみになりつつありますが21世紀に入るまでは音楽の市場はCDの登場により急激に広がっていました。LPに比べCDになると店頭におけるアルバムの枚数も増え、それに対応するためメーカーは新譜以外にLP時代には廃盤になっていたようなアーチストやアルバムを”初CD化”の新譜としてどんどん発売します。LP時代を経験していない若いユーザーにとっては出てくるカタログはほぼ等価値なものとして受け取り、選んでいくことになります。すると例えば洋楽ファンでもいちアーチストのアルバムを全て揃えるといった聴き方ではなく、いわゆる名盤をあの人、この人と言った具合につまみぐいするような聴き方をしているファンが増えたように思います。例えばビーチボーイズだったら『ペット・サウンズ』しか知らない、ビートルズだったら『リボルバー』だけみたいに・・・。

このようなファンが増えれば三重構造の分母分子を掘り下げて聞くようなことはまずなくなってきます、どちらかと言えば横転して並列となった状態で右から左に上っ面だけを聞いていくという方が都合が良いともいえるかと思います。最近ではMP3プレイヤーでシャッフルして聞くなんていうのが普通になってきているので、この先分母分子が縦に戻るというのはまずなくなったという感じを強く持ちます。これいいことなのかな・・・。

>ですから「対談の中身」しか知りませんし、そのことしか言及していません。ですからほかの資料を基に都合の良いところを自己の説のために引用したという批判は当たらないのです。

いえいえ、「ロング・グッバイ」全体を読んで感じ方が違うとは言っていません。あくまでsawyerさんが読まれたという五木×浅川の対談の全文を読んで、もし僕が記事を書くとしたら違った部分を引用して書くだろうなということです。それは人それぞれ違って当たり前ですもんね。僕がミス・リードという否定的な言葉を使ってしまったのが悪いのですが、例えば僕があの対談から一部を引用して自説を説いた時に、それを読んだAさんが”うんうん、そうなのか”といったんは思うもののたまたま原文を全て読んだら、”なんやsugarmountainの言うてたことと違うやんけ”ってこともありえるということです。そういう意味でのミス・リードということでお考えください。誰もが自分は正しいと思っているでしょうけど、やはり相手からしたら言葉は悪いですが「騙された」と思うことあると思います。

例えば「フリーは、観客は熱狂するが、私には欲求不満である、またロックはブームで終わるかもしれない。」という部分を引用して”ジャズのミュージシャンをバックにフリー・インプロゼーションに近い歌を聴かせたマキに熱狂する観客に対しマキは不満をいだいているのであるしロックについても一過性のものと考え、やはり心の奥に在る日本的なるもの=「演歌」が最後に残ると考えたのである”なんて書いたとしたら、全文を読まれているsawyerさんやdrac-obさんは”なにアホなことぬかしとんねん”と思われるでしょうね。ただ、読んだことない人からすればマキさんでフリーという言葉がくればそれは「フリー・ジャズ」だと思うでしょう。この引用の仕方だとそう思ってしまうと思います。でもこれってフリーが来日した時に関係者席からライヴを見て若者たちの汗臭い熱狂ぶりに驚いたみたいな文脈の後に続く文章です、でもそれを知らなければ僕の無知な文章に気づかないで、”うんうん、そうだよね”と思う人がいるかもしれないということです。(ちなみにこの時のフリーのコンサートの前座にモップスも出ていたみたいですので、sawyerさんが書かれているモップスと演歌のくだりはこの時のものかもしれませんね。)

Free - Mr Big

>バンド・ブームもしくはニューミュージックがJーPOPと呼ばれるようになった瞬間の以前と以後では日本のポップスの成り立ち方はかなり大きく変わったように思われます。

これは貴君の文章のようですが、「日本のポップスの成り立ち方」とは具体的には、なにを意味しているのでしょう?」

これは上の方に書いていますね。

以上、長文失礼いたしました。

PS

大瀧さんの”普動説”の実践としてはやはりこの曲ということになるのでしょうね。作詞は昭和の西條八十=阿久悠さん。

小林旭 / 熱き心に

PR: 【公式】レッグマジックX

ナイアガラ・トライアングルVol.2 30周年

今月のレコード・コレクターズ、第二特集は『ナイアガラ・トライアングルVol.2』。特集というよりは大滝詠一、杉真理、佐野元春というトライアングル・メンバーの16Pに及ぶロング・インタビュー。これが面白い。

『トライアングル』というアイデアが生まれた経緯から始まり、大瀧、杉、佐野の三氏の個人史が複雑に絡み合いやがて『トライアングル2』という終着点にたどり着いていく。師匠曰く”「平清盛」以上に長い”大河ロマンがそこにはあった、というのを大瀧師匠がほとんど講釈師的に語っていく・・・

いまさらですが「歴史」というのは英語でHistoryといいます。この言葉は”His Story”という言葉を合成したかのように見えます。僕でもあなたでもなく”彼の物語”否”彼から見た物語”。当事者達ではなく第三者である”彼”が客観的に見て記録したものが「歴史」になります。ただ客観的といっても”彼”の生きる時代や場所の「価値観」に影響された、捨てるに捨てられない”彼”の「主観」が入り込みます。だから時代によって「歴史」というものは変化していくし、国によって全く違った物になります。

関係の無い点の出来事を線でつないで、偶然の物語を必然の大河ロマンに書き換えながらも、いかにも客観的なストーリーのように見せるというのが「歴史家」の腕の見せ所です。

レコード・コレクターズ 2012年 04月号

ナイアガラの場合、大瀧詠一は張本人であり、本来は”彼”という第三者にはなれないはずなのですが、ご存知のように歌手をリタイアすることでまことしやかに”彼”を演じることを僕たちに納得させてしまいました。当事者が第三者的に語るのですから、客観性はまことに怪しく点と点を無理やり力業で結びつけたりしているのですが、語り口のうまさに思わず納得させられてしまいます。

『ロンバケ』から聴き始め、かつナイアガラを滝登り、否、遡らなかった人には”アルバムがぶち壊し”と思われそうですが、『トライアングル2』は実は金沢明子の『イエロー・サブマリン音頭』を最後に置いて完成するという師匠の結論に早速MP3に入れた『トライアングル2』に『Song Book 2』からの「イエロ・サブマリン音頭」を追加し、”もし、これが正式盤として82年に出ていたならば、ナイアガラの歴史は全く違ったものになっていただろう”と夢想する僕はもはや師匠にマインド・コントロールされているのだろうと思います。

リヴァプール・イディオムの強いアルバムのラストをビートルズで締める。見事なラストなんですけど音頭ですからね、見事なナイアガラ的サゲ。

それにしても師匠も人生をまとめにかかっているのか、対談の中では惜しげもなく元ネタを披露しているのも印象に残ります。たとえば・・・

大瀧:聞けば分かるとおり構造はバディ・ホリーの「ペギー・スー」。当時のファンキー・サウンドに乗せてやっているから元がわかりにくいけど、しゃっくり唱法がバディ・ホリーの得意とするもので、これを元に沢田(研二)さんに「あの娘に御用心」を書いた。アレンジは同じ。あの曲の”君はあの娘のとーりこー・・・”の部分のメロディは「ペギー・スー・ゲット・マリード」、後半の”アーアアアアアアー”ってコーラスのラインは「ワーズ・オブ・ラヴ」。

あの娘に御用心

BUDDY HOLLY - Peggy sue

Buddy Holly - Peggy Sue Got Married

buddy holly - Words of Love

萩原:「A面・・・」も「エヴリデイ」あたりを意識したバディ・ホリー・オリエンテッドなものでしたし。

大瀧:ね、クリケッツ。そう考えると「あの娘に御用心」が『トライアングル』0号と言えなくもない。「A面・・・」がバディ・ホリーをスペクター・サウンドにしたらどうかという曲になったのは、これを踏まえているんですよ。

A面で恋をして

Buddy Holly - Everyday

大瀧:「アンジェリーナ」のリフは?佐野くんのアイデアですか。

佐野:あれは僕です。

大瀧:あれ聞いて思い出した曲があるの、ジャーニー・グラント。

萩原:あ、ずばり「トライアングル」ですか。

大瀧:うん。僕もシリア・ポールの「こんなとき」で同じリフを使ってるんだけど、この曲に通じるものを感じて。

アンジェリーナ / 佐野元春

Janie Grant - Triangle (1961)

シリア・ポール/こんな時に

大瀧:君たち二人がリヴァプール・イディオムだっていうのは百もわかってるわけじゃない?だから最初は俺もリヴァプール・イディオムでやろうと思ったの。そうしたらアルバムの統一感が出るし、で、思いついたアイデアがあったのよ。その時はまだ曲にしなかったんだけど。1曲目が後に「1969年のドラッグ・レース」になるアイデア。俺がイギリスって言ったらデイヴ・クラーク・ファイブだから(笑)。あえて、DC5の「トライ・トゥ・ハード」をイントロにしてるってことは、リヴァプールでっせという宣言。コード進行はホリーズの「ジェニファー・エックルズ」とポール・サイモンの「59番街橋の歌」と同じ(笑)。2曲目はマンフレッド・マンの「」マイティ・クイン」。それが後に「恋のナックルボール」になる。

1969年のドラッグ・レース

Dave Clark Five / Try Too Hard

The Hollies - Jennifer Eccles (1968)

Feeling Groovy by Paul Simon and Art Garfunk

恋のナックルボール

Manfred Man - Mighty Queen

ナイアガラトライアングル vol.2 30th Edition/ナイアガラトライアングル 佐野元春 杉真理 大滝詠一

ベスト・オブ・バディ・ホリー/バディ・ホリー

The Hollies Greatest Hits/Hollies

Best of Manfred Mann/Manfred Mann

Hits/Dave Five Clark

Best of Simon & Garfunkel/Simon & Garfunkel

>sawyerさんへのコメント返しです

前の記事にいただいたsawyerさんのコメントに対するコメ返しですが、長くなりそうなのでこちらでお返事いたします。

家に戻って読み直しましたが、やっぱりよく分かりません。まぁ分からん分からんとばかり言っていてもしょうがないので、sawyerさんへの質問も含めコメ返しをさせていただきます。

基本的にsawyerさんは大瀧さんのやり方がお好きではないようなので、僕が書く事は贔屓の引き倒しに思われてしまうかもしれませんが・・・

>大瀧詠一の曲はいわゆるオールディーズからいいとこどりをし、それに新しいサウンドと「現代的歌詞」をつけた音楽っていう事ですな。

いやぁ、言い切りますね。僕が大瀧さんに付いて書こうとかsawyerさんの専門分野であるクラシックについて書こうと思ったら三日三晩考えて苦しみ抜いても結論がでなくて「・・・だと思うのですが・・・」と便利な「・・・」で濁して書くと思ういます。まぁそれは置いといて。

確かに僕なんかから見れば大瀧さんが引用している音楽はオールデイズと言えるのですが、大瀧さんからすれば基本的にはリアル・タイムで聴いていた音楽、ちなみにプレスリーの「ハウンド・ドッグ」は中学の時にリバイバルで聞かれたそうです、を引用しているわけで、新曲を作るためメロのいい曲を探し回って「いいとこどり」をして曲を作るのとは少し違うような気がします。

たとえば今回の記事にも出てきていますが大瀧さんはバディ・ホリーの大のファンです。で、ホリーのあの歌い方ってなんかシャックリみたいだなと一人でウケて「シャックリ・ママさん」という曲を作ります。そしてサウンドもホリーっぽいし大滝さんの歌唱もホリーといった具合で、すべからく引用にはそれなりの意味があります。まぁ「引用」というのは本来そういうものですもんね。「いいとこどり」と見る人もいるのでしょうが、いいとこどりだったら「シャックリ・ママさん」なんてノベルティはつくらずもっと二の線のR&Rつくるんじゃないでしょうか。

シャックリ・ママさん

「現代的歌詞」というのもどういう物をいうのか分かりません、が、上の「シャックリ・ママさん」で言えばこんな歌詞なのですが・・・

シャックリママさん台所

水を飲んでもびっくりしても

どうにもシャックリ止まらない

シャックリママさんお洗濯

洗剤値上がり止めたいけれど

まずはこのシャックリ止めて

シャックリママさん庭掃除

箒かかえて歌唄う

背中(せな)で鳴ってるトランジスター・ラジオ

シャックリママさん編みもの

手をやすませんて呟いた

どうも浮世は儘ならぬ

シャックリママさん大欠伸

手で口押さえお茶にごし

肩がこったとひねる首

こういうのも「現代的歌詞」というのでしょうか?基本的に第一期ナイアガラ時代の歌詞は多かれ少なかれこういったノベルティ・タイプの歌詞がほとんどです。前の記事にあげた「あの娘に御用心」や「こんなときに」もこれと同類と言えると思います。『ロンバケ』以降の第二期に入れば松本隆氏に詞をまかせたりしていますから、様相は変わります、そっちだったら「現代的歌詞」と言えるかもしれませんね。

以前の記事にも書きましたが、これはある意味初期のロックン・ロールやリズム&ブルースの歌詞を日本的に翻訳したものと言えるのではないかと思います。だから、ロックン・ロールを和製ポップスとして歌うのではなく、「直訳」して歌ったと言えるかもしれません。

>このような手法は1960年中期当たりまで、カバーは別だが曲作りにおいてはタブー視されてきたのではないかしら

どうなんですかね、著作権ができる前までは「歌」というのはパブリック・ドメイン的な要素が強かったと思います。旅先で誰かが歌っている曲がいいと思えば、そのメロディを覚えて故郷に戻り、歌詞の内容を自分の身の回りの出来事なんかに変えて歌う。またはその逆のパターンで歌詞を覚えて新たなメロを付ける。いずれにせよ、記憶にたよって歌うので歌詞もメロも元のままではなく様々なヴァリエーションが生まれ、さらに広がっていく。ルーツがそんな風なので本来的にはsawyerさん言うところの「いいとこどり」みたいなのはそれほどタブーでもなかったんじゃないかと思います。まぁ著作権があるのであからさまな「いいとこどり」は流石に行われなかったでしょうが、アンサー・ソングみたいな形の「いいとこどり」が許されていたというのはやはりそのルーツがあったからではと思います。

>ビートルズが登場して以来、カバーも曲作りにおいてもそれ模倣が平気で行われた結果、それでも曲がヒットし続けたので、そういう方法も「あり」と大手を振って実践されるようになり

sawyerさんは何かビートルズに個人的恨みでもあるのでしょうか?FBでも以下のように書かれていましたね。

>個人的なことですが、ビートルズの初期、プリーズプリーズミーに、米国ポップスやロクンロールのカバーがあり、聴きおぼえたシュレルズの「ボーイズ」と「ベイビー・イッツ・ユー」すぐ後にマーヴェレッツの「・・・・ポストマン」を聴くに及び、英国のコピーバンドに過ぎないと思っていた記憶があります。

リアル・タイムというか一世代も歳が違うと感じ方も当然ながら違うし、僕当然後追いでビートルズやガール・グループたちを聞いているわけでsawyerさんがそうおっしゃるのならそういうものなのでしょうが、少々違和感のようなものを感じてしまいます。

ビートルズがやった「ベイビー・イッツ・ユー」と「ミスター・ポストマン」を聴いたというのは64年の日本盤アルバム『ザ・ビートルズ』でですよね(「ボーイズ」は『No.2』ですか)。その時点で元歌を聴かれていたのは、相当の音楽ファンだったと想像します。そんな音楽通の人が『ザ・ビートルズ』を聴いて”英国のコピーバンドに過ぎない”としか思えなかったのかなぁということです。だってアルバムの1曲目「抱きしめたい」ですよ、そして「シー・ラヴズ・ユー」「フロム・ミー・トゥ・ユー」「トゥイスト&シャウト」(あっカバー)と続くんですよ、コピー・バンド云々という前に口をあんぐりとあけてすわり小便(by志ん生)しそうなもんだと、後追いは思うのですが。

抱きしめたい

ひょっとしたら下手な「音楽通」よりはミーちゃんハーちゃんの方が素直に感動できたということなのか・・・。とにかくコピー・バンド云々という言葉には言葉は悪いですが哀しみを感じてしまいます。

>奥田民生に至っては明らかにビートルズなのに非ビートルズ第3世代より若い平成生まれには彼のオリジナルであるがごとく受け止められている節がある

すみません、このへんから分からなくなってきます。民生は確かにビートルズに強い影響を受けていると思われます。かなりビートルズを意識した音作りもしています。プロデュースしたパフィーでもビートリーな「これが私の生きる道」を提供しています。

これが私の生きる道

わざわざモノラルにしてる懲りようで、ラテンが入っているのもビートリー、まぁこういうとこがsawyerさんはけしからんとおっしゃるのでしょうけど、僕や僕の周辺では「いいね」という意見が多かったと思います。「いいとこどり」だろうがなんだろうが、いいもんはいいって言ってしまえばお終いですか?

>そういう作曲方法は卑屈になることはなく、堂々とすればよい、そういう免罪符が出来上がって大瀧のウラ話に結びついたのではないか

いいんじゃないですか、まったくのスタンド・アローン状態で曲作りというものが、果たしてできるのか?とは言い過ぎですね(笑)。

>しかし少なくとも大瀧と同年代の音楽好きならおおよそのことは音楽を聴けばわかること

ここも、分からないです。同年代だと何が分かるというのでしょうか?どの部分をどの曲から「いいとこどり」しているかということでしょうか?だとしたら、分かったらどうだというのかがよく分かりません。

>三角関係は繋がっているようで一か所穴が開くもの。言うならば三角形の底辺が無いものというほうが正しいようで、頂点が大瀧とすれば後の2辺がオールディーズ、片方がこれといって特別意味性を持たない「現代詩」とサウンドといってよいだろう。

すみません、ここも全く分かりません、ようするに頭悪いんだと思いますが・・・。あっ”特別意味性を持たない「現代詩」”と書かれていますねということは、ノベルティっぽい歌詞が「現代詩」ということだったんですか?とにかく何故急に三角関係なのか分かりません。

>ビートルズを全く知らない世代がビートルズを聴いて、彼らのが好きになるのと同じような現象が大瀧の曲にはあるのかもしれない。

ここもよく分からないのですが”彼らのが”というのは何を指しているのでしょうか?ビートルズが影響された歌手なんかのことでしょうか?だとしたら確かに大瀧さんにも当てはまりますね、ルーツを知りたくなりますから?でそれがどうなんでしょ、悪いことだとおっしゃりたいのでしょうか?そんなん経過せずにダイレクトに聞けと、で俺はリアル・タイムで聴いてるんだぞっていうことなのでしょうか?

以上、不明な部分が多いので思い違いもあり、文中失礼な部分もあるかとは思いましたが、思ったままをかかせていただきました。

PR: 女子のわがまま叶えます!女子会@海外

1967年3月28日、29日、30日のスマイル

POWER TOO THE PEOPLE!

ここのところ、ちょっと鳥肌音楽らしくないエントリがあったりして、少しモヤモヤ気分だったのですが、車の中でモモクロZのCDを(なんであんねんこんなのと思いながら)けっこうな音量で聞いていたら、ダウナーになっている自分がアホらしくなってきました。

いまさらと言われそうですが今日はモモクロで。

ももいろクローバーZ「Z伝説~終わりなき革命~」

なんや、このアホな歌はと思いながらも、気がつくと”明けない夜なんかな~い”と歌っている自分がいます。この無駄とも言えるモモクロのパワーって。しかし百田可愛いなぁ・・・高校生だったら絶対片思いしてるな。

ももいろクローバー「ココ☆ナツ」

これは、もう間奏のコーラス”ココーココーコココココ”のためにあるような歌ですね。強烈に頭に残ります。不眠症になりそうです。ウルフルズの「サンサン・サマー」以来の太陽讃歌です。やめちゃった、ブルーもきれいやなぁと見ているとラストの百田にクラッ。

ももいろクローバー「ワニとシャンプー」

”ココーココーコココココ”言ってる間に夏が終わり、夏休み最終日宿題がいっぱい残ってるっていう歌。何故に「ワニとシャンプー」というタイトルなのですが、答えは歌詞の中にありますね、っていうか「カメとリンス」でも「ウナギと梅干」(それじゃ食合せか)でも何でもいいのかよ(笑)。

終わらない終わらない全然全然終わらない

8月最終日の宿題

適当にやってもしょうがない

でも適当にやるしかしょうがない

とか言いながら、歌が進むにしたがって宿題のページが80枚、70枚、60枚と減っていく、というのがあせっているのにどこか冷静な感じがして笑えます。

とにかくなんでもかんでも詰め込みましたっていうアレンジが、正しくアイドル歌謡という気がします。

とにかく、ほんとくせになりそう。いい歳してお恥ずかしいですが。

えくぼは恋の落とし穴って、あぶなっ。

>sawyerさんへのコメント返し 再

>sawyerさんへのコメント返し

というエントリにsawyerさんからコメをいただきましたので、再度コメ返しをさせていただきます。これはsawyerさんと僕とのやりとりですので、読者の皆様にはスルーしていただいても結構です。それでも読まれるという方は sawyerさんのコメントをお読みになってからご覧ください。

以前に読者の方から

>鳥肌音楽さんの物の書き方は不遜で人の感情を逆なでするところがあるのではないですか。

と言われたことがあって、いやそんなことは無いと一瞬思いはしたのですが、いつも的確なコメをいただいている方からだったので、自分がどう思おうと他人の目の方が客観的なのだろうと、それなりには反省したつもりではいたのですが。

確かに、sawyerさんへのコメントの中に「悪意」のようなものをにじませていた部分はあったかと思います。僕が書いた大瀧さんのPOPS普動説へのコメから始まり、この間いただいたコメントは書き方は柔らかくとも、純粋音楽から見れば君は間違ってるのだよという上から目線が感じられるもので、sawyerさんが僕に対して「つまり貴君自身のロック固執に問題がある」と言われるのと同じくsawyerさんにはクラシックに固執する、それもクラシックが至上であるというお考えが強くあると感じられ、ちょっとカチンと来たということです。sawyerさんは否定されるかもしれませんが、僕もそうなのですが他人から見てそう思われるということはやっぱり不遜なところがsawyerさんにもあるのだと思います。

僕はクラシックのアルバムは多分50枚も持っていないと思います、クラシックのコンサートも数回しか行ったことはありません。僕の中ではポップスに比べてクラシックの必要性が薄いからです。ましてやsawyerさんのように”音楽は癒しとか娯楽のためにあるのではない”みたいな聴き方はしていませんので、そんなふうに言われると”あぁクラシックとはやはりそういう聴き方をせねばならぬのか”と尻込みをしてしまいます。僕の聴いているポップスは一言で言えば「娯楽」だと思います。

ひとつ言っておきたいのは今までのコメのやりとりの中で僕はクラシックという音楽自体を否定してはいないと思います。僕が否定的に思うのはクラシックに対しというか音楽に対して”癒しとか娯楽ではない”という価値観を持つのは言いのですが、そこから生まれるクラシック至上主義のような物についてはどうなんだろうなぁという立場です。

いや、そんなことは無いとおっしゃるかも知れませんが、純粋音楽ではなくて「娯楽」としてのポップスを楽しみ、商品としての音楽を30年近く売ってきたものの経験としてクラシック・ファンにはやはり至上主義の強い方が多いと思います。

まぁジャズのファンにだってロックのファンにだって「観念的」な方向に走り自分の聴いている音楽を「至上」とする人は少なくはないとは思いますが、あくまで比率の問題です。

「再会の時Big Chill」というベトナム戦争を引きずる中年男女が、一人の友の死で再会して・・・という映画があるのですが、その中で皆があつまり夕食の用意をしているキッチンでラジオからテンプテーションズの「エイント・トゥ・プラウド・ベッグ」が流れだし、手にお皿や調理器具を持ったまま踊りだすというシーンがあります。それを見たときに、あぁ音楽ってきっとこういうものなんだなぁと思ったことがあります。

だから僕はsawyerさんのように”癒しとか娯楽ではない”とはとても言えません。

「リアル・タイム」について言いたかったのは、これは僕なんかもよく在ることなのですが、自分がリアル・タイムだと思っていることでも、実は後年になって得た知識や経験を「リアル・タイム」に投影してしまうということです。”50年近い過去ですから記憶違いもあります”とsawyerさんも書かれていますが「記憶違い」だけでなく「記憶の書換え」もあるということです。繰り返しますがこれは僕にも往々にしてあり、カミさんと話していて喧嘩になる原因のひとつでもあります。どちらかが、否、おそらくどちらもが記憶の書き換えをやってるんじゃないかと思います。

大瀧さんは自分の「リアル・タイム」の記憶を疑います。エルヴィスの原体験が「ハウンド・ドッグ」というのは年齢的におかしい、で調べたら中学の時にレコードが再発されリバイバルしていたという事を見つけて腑に落ちたというのです。

僕がビートルズについて言及したのはひょっとしてこの記憶の書換えが部分的に行われているのじゃないですかと言いたかったのですが、書き方としては論点をそらし「間違い」を指摘するという瑣末な行為と思われたかもしれませんね。

元々はsawyerさんの

>個人的なことですが、 ビートルズの初期、プリーズプリーズミーに、米国ポップスやロクンロールのカバーがあり、聴きおぼえたシュレルズの「ボーイズ」と「ベイビー・イッツ・ユー」すぐ後にマーヴェレッツの「・・・・ポストマン」を聴くに及び、英国のコピーバンドに過ぎないと思っていた記憶があります。のちにジョージ・ハリスンがマイ・スイート・ロードで盗作問題を起こしたモトネタがシフォンズのヒーズ・ソー・ファイン http://youtu.be/cMrFht6ryTg であることは今は誰でも知っていると思いますが、一連のビートルズがやってきたコピー、引用、応用が、のちの作曲するものの免罪符になっていったことは興味深いことです。

というFBへの投稿に僕が

≫ビートルズがやった「ベイビー・イッツ・ユー」と「ミスター・ポストマン」を聴いたというのは64年の日本盤アルバム『ザ・ビートルズ』でですよね(「ボーイズ」は『No.2』ですか)。その時点で元歌を聴かれていたのは、相当の音楽ファンだったと想像します。そんな音楽通の人が『ザ・ビートルズ』を聴いて”英国のコピーバンドに過ぎない”としか思えなかったのかなぁということです。だってアルバムの1曲目「抱きしめたい」ですよ、そして「シー・ラヴズ・ユー」「フロム・ミー・トゥ・ユー」「トゥイスト&シャウト」(あっカバー)と続くんですよ、コピー・バンド云々という前に口をあんぐりとあけてすわり小便(by志ん生)しそうなもんだと、後追いは思うのですが。

と書いたことに対してのコメ返しで

>『ザ・ビートルズ』ではなく『ウィズ・ザ・ビートルズ』ですね。

『ザ・ビートルズ』というと通常は「ホワイトアルバム」になるようです。『ウィズ・ザ・ビートルズ』のまえの『プリーズプリーズミー』の時にまずはそういう感じを持ちました。「アルバムの一部ヒット曲をシングルで聴いていた人とアルバムで聴けた人の違いはあるかもしれません。小生の場合幸か不幸か叔母がアルバムをお持っていましたので聞くことができたという事です。

と書かれていたことに対して再度コメ返しをした時に「記憶書換え」云々は説明せず、なんで意味理解してくれへんのやという少しの怒りもあり、事実と違うこと書いてたら信頼度下がりますよという失礼な物言いをしてしまったことは反省いたします。確かに大人げ無かったと思います。

ただ僕にはsawyerさんの中にビートルズについての部分的な「記憶の書換え」があるように思えてしょうがありません。恥ずかしながら今読み直して気づいたのですが、

>ビートルズの初期、プリーズプリーズミーに、米国ポップスやロクンロールのカバーがあり、

という一文があったんですね。ここでの『プリーズ・プリーズ・ミー』はアルバムの事を指すのかと思います。プリーズ・プリーズ・ミー』にカバー2曲が入っている事実を述べられたのか、それとも『プリーズ・プリーズ・ミー』でこの2曲を聞いたのかはこの一文だけでは判断つきませんが、

>すぐ後にマーヴェレッツの「・・・・ポストマン」を聴くに及び

という文の”すぐ後”が『ウィズ・ザ・ビートルズ』を指しているのだとすれば、『プリーズ・プリーズ・ミー』『ウィズ・ザ・ビートルズ』の2枚でカバー3曲を聞いたということかなと思われます。

なので、上に書いたように『プリーズ・プリーズ・ミー』と書かれているのを見落としていたこともあり、僕はコメ返しで質問させていただいているわけです。

>ビートルズがやった「ベイビー・イッツ・ユー」と「ミスター・ポストマン」を聴いたというのは64年の日本盤アルバム『ザ・ビートルズ』でですよね(「ボーイズ」は『No.2』ですか) -

- -

-

(帯はアップル帯になった再発ものですが、64年のものも基本このジャケ、邦題での発売)

カバー3曲はシングルには収録されていませんので、聞くとすればアルバム、当時のアルバムと言えば日本盤の『ビートルズ』(通称『ミート・ザ・ビートルズ』の方が通りがいいでしょうか)そして『NO.2』ですよねと確認させていただいたというわけです。後追いのビートルズ・ファンの知識としては『プリーズ・プリーズ・ミー』『ウィズ・ザ・ビートルズ』という英国オリジナルのアルバムは当時日本盤としては紹介されておらず日本編集の『ビートルズ』と『No.2』が代わりに発売されていたので、「記憶違い」もしくは「記憶の書換え」じゃないですかという意味合いもこめての質問でした。

輸入盤かとも考えたのですが、当時はまだ変動相場でもなくドルが360円の時代ですから、例えばアルバムが10ドルとしても、今だったら1000円しませんが、3600円。英国ポンドだったらもっと高かったんじゃないでしょうか?そこに輸送費なんかを含めると5000円とかいったとんでもない高額になるはずで、「抱きしめたい」や「シー・ラヴズ・ユー」などのシングル曲も入れたベスト盤的な『ビートルズ』が1700円(確か、これでも当時の消費者からしたら高いですよね)で出ているのに輸入盤を買う必然性は99%無いだろうと思い考えにいれませんでした。

この質問に対するご返答が

>『ザ・ビートルズ』ではなく『ウィズ・ザ・ビートルズ』ですね。『ザ・ビートルズ』というと通常は「ホワイトアルバム」になるようです。『ウィズ・ザ・ビートルズ』のまえの『プリーズプリーズミー』の時にまずはそういう感じを持ちました。 -

-

(この2点の英国オリジナル仕様のアルバムが出たのは国旗帯(76年)が最初かと思われます)

というものでしたので、あぁこれは完全に「記憶の書換え」だと思い、”違いますよ”と指摘させていただいたのですが、

>ビートルズ体験について語っているのに、ファーストアルバムはセカンドアルバムはうんぬんと話を関係ないほうにもっていくのは、ザビートルズでなくウイズザビートルズと指摘されたことにあるのでしょう。小生はこんなことで相手を非難したり、見下したりする気は毛頭ありません。ただここは話の展開上ビートルズがカバーした曲が入っていて小生が聴いたナルバムについて語っている場面ですから、当時ほとんど認知されてなかったファーストアルバムのことは関係のないことです

僕の書き方が少々不遜なものだったので、まだご理解いただけてないようなのが残念です。

sawyerさんが”癒しとか娯楽ではない”といい純粋に音楽そのものに興味をもたれているように、僕はポップスを「娯楽」ととらえ、ポップス=大衆音楽という観点から音楽が聴く人にどのような意味を持っていたのかに興味があります。ですからビートルズの日本でのデビュー・アルバムが『ビートルズ』であったというのは、とても重要なことなのです。ある意味そのアルバムにより日本人にビートルズが刷り込まれた分けですから、日本人にとっての”ビートルズ体験”の根幹に触れるわけで、関係ない話をしているわけではありません(説明が足りなかったかもしれませんが)。失礼ながら”当時認知されてなかったファーストアルバムのことは関係のないことです”の認知されていなかったというのもそれが『ビートルズであれば、』ご記憶違いではないでしょうか、それとも『プリーズ・プリーズ・ミー』。

たかが、日本盤とオリジナル盤の違いと思われるかもしれませんが、ご存知のように『ラバーソウル』というアルバムは日本盤が初めて英国オリジナルに準拠して発売されたアルバムで、発売後以降ずーっと英国オリジナル準拠で国内発売がされてきました。オリジナル準拠ということで僕も普通に日本盤を買い聴いていました。実はアメリカ盤は曲目の差し替え曲順の変更が行われた独自編集だったのですが、80年代初めのアップルによるアルバムは全て英国オリジナル準拠だけを流通という措置により米国盤は永らく聴けない状態になっていました。

ブライアン・ウィルソンはこのアルバムを聴きビートルズへの対抗意識もあり今や20世紀最高のアルバムとも言われる『ペット・サウンズ』を作ります。この情報から僕は『ラバーソウル』と『ペットサウンズ』の共通点は何かなど考えたこともありました。でもその時に聴いていたのは当然ながら英国仕様のアルバムでした。数年前にようやくアップルが重い腰を上げアメリカ編集のアルバムをCD化しました。その際に『ラバー・ソウル』も発売されていて初めて聴いたのですが、英国オリジナルとは印象が大きく違うアルバムになっていることに驚きました。そしてブライアンはアメリカ人なので当然このアルバムを聴いていた、これって瑣末なことじゃないうのはご理解いただけるのじゃないかと思います。

sawyerさんは”癒しとか娯楽ではない”という観点で音楽を聴き、僕は「娯楽」という観点で音楽を聴く。「娯楽」という観点から僕がクラシックを聴いてsawyerさんがそれは違うと思われるのなら、逆に”癒しとか娯楽ではない”という観点でポピュラー音楽を聞くのもちょっと違うんじゃないのと思います。でも、そういう見方もあっていいだろうとも思います。

PR: ≪JTBプレミアム宿泊ギフトが当たる!≫

恋の勝負に遠慮はいらない

こんな映像あるんですね。

ジューシー・フルーツ/東京キケン野郎

沖山くん歌ヘタですね(笑)。これは素直にシングル・バージョンを聴いた方が良いかも。

沖山優司/東京キケン野郎

”これぇがぁ~~わかぁさぁだぁ~”という無理やりなつなぎの歌詞が笑わせます。

歌謡曲から敢然と決別しようとしていた日本のロックが日本語のロックを経て歌謡曲に再接近していく。ユーヤさんの唱えたように純粋ロックであるためには英語で歌うべきだったのでしょうか。

日本のロックから歌謡曲への確信犯的なアプローチといえばジューシー・フルーツの師匠近田春夫さんが最初だったかもしれないですね。

近田春夫とハルヲフォン/きりきり舞

そして近田によるロック・オペラ、否、歌謡オペラの傑作『星屑兄弟の伝説』。映画にもなっていますが、恥ずかしながら未見。アマゾンで見たら中古DVDが1万以上、再発してー。

スターダスト・ブラザース/星屑兄弟の伝説

監督は手塚眞だったんですね、手塚治虫マニアの娘に中古DVD買わそうか。ひどい親。

最後は本人バージョンを。

近田春夫/星屑兄弟の伝説

電撃的東京/近田春夫&ハルヲフォン

星くず兄弟の伝説/近田春夫

大瀧詠一のアメリカン・ポップス伝2012 リマスター版?

五夜連続でエルヴィスを語ることがアメリカン・ポップス史を語ることになるというこゆーい持論を貴重な音源をも惜しげもなく流しながらわかり易く展開してくれた「大瀧詠一のアメリカン・ポップス伝2012」。早くも再放送が決まりました。明日4月2日~6日の夕方6:00からのようです。五夜とも一応PCのHDに落としてあるので最初”あっそう”くらいに思っていたのですが、番組の製作に関わった方のツイッターで以下のようにつぶやかれているのを見て仰天。

>nhk_scf @nhk_scf

そして、我々がやっております「大瀧詠一のアメリカン・ポップス伝2012」早くも再放送です。4月2日(月)夕方6時から5夜連続再放送。な、なんと再放送のために大瀧さん自らリマスターしていただきました!どこが違うか聴き比べてみてください。これは貴重です!!#nhkfm#大瀧

FMの番組をわざわざリマスターして再放送って、どこまで暇、違った、凝るの大瀧さん。仕事に行く前にラジカセのタイマー・セット忘れないようにしなけりゃ。

Elvis Presley - Baby Let's Play House

ナイアガラ覚書 その1 ちびまる子CD新聞記事

1994年(平成6年)12月21日(水曜日)新聞名不明

1994年(平成6年)12月21日(水曜日)新聞名不明

スーダラ変じて”ピーヒャラ節”

植木等 まる子エンディングテーマを歌う

「針切じいさんのロケン・ロール」

一月八日から再開されるアニメ「ちびまる子ちゃん」(フジ日曜後6:00)の主題歌「うれしい予感」とエンディングテーマ「針切じいさんのロケン・ロール」が完成、二月二十一日に新レコード会社「ダブルオーレコード」の第一弾として発売されることとなった。ともに大滝詠一(ママ)(46)のプロデュース作品で、渡辺満里奈(24)植木等(67)という異色ボーカリストをしれぞれ起用。「おどるポンポコリン」以上のヒットを狙う構えだ。

大滝詠一が製作担当 テーマは渡辺満里奈

大滝が取締役奈を連ねている新レコード会社「ダブルオーレコード」(稲垣博司社長)の第一弾として着々と企画が進行してきたのが、今回の「ちびまる子ちゃん」の主題歌&エンディング曲。

かねてから「ちびまる子ちゃん」も作者さくらももこさん(29)が大滝のファンで、アニメ再開の話と同時に作品プロデュースを依頼。大滝が十年ぶりに書き下ろした「うれしい予感」という曲にさくらさんが詞をつけて歌手探しが残されていた。

そして最終的に歌手の候補に上がったのが、どことなくアトホーム(ママ)な雰囲気でタレントとして活躍中の渡辺だった。

「”ちびまる子ちゃん”の世界のイメージが世間で確立しているので、まる子ちゃん一家の住人にふさわしい人という条件に声、キャラクターともにピッタリだった」とスタッフ。大滝本人も「メロディーが体にしみ込んだ見事な歌い方」と渡辺を評価。満里奈本人も「レコーディングは大変だったけど、刺激的なスタッフのおかげで納得がいくものができました。」と”大滝ワールド”の一員となった喜びを語っている。

「なんともはや」アドリブも挿入

一方エンディング・テーマは、大滝が敬愛している植木を指名。「テーマは、まる子のおじいちゃん(友蔵)にロックを歌ってもらおう」だったといい、「”おどるポンポコリン”は”平成のスーダラ節”だ」という大滝の主張を受けてのもの。

作品も60年代の初頭に米国でヒットした「ロックを踊る宇宙人」(詞・曲 SHEB WOOLEY)に決まり、さくらさんが”訳詞”も担当。「シンマイ シシマイ テンテコマイ」と相変わらずのナンセンスソングに仕上げ、植木もラストに「なんともはや」のセリフをアドリブで付け加える本領を発揮。「いつもながら最初から最後まで笑いっぱなしのレコーディング」(大滝)となった。

さらに同曲の”合いの手コーラス”には、さくらさん、TARAKO(まる子の声優)、イルカという、声も顔も似ている三人が特別参加する豪華版。”ポンポコリン”以上のヒットにと気合が入っている。

Sheb Wooley - Purple People Eater (1958)

「より楽しく、安く」”モットー”に800円

今回の「ちびまる子ちゃん」の主題歌とエンディングは両A面扱いで発売。「支持層を考えると、より楽しくより安く、というのが大滝とさくらさんの意向」とセットにすることにしたといい、定価も通常より安い800円。

また「ナイアガラ」レーベルを持つ大滝は、今回の作品を「YOO-LOO(養老の意味)」レーベルの第一弾として位置づけており「色の違う二作を聴いて一曲に聞こえるようになったら、あなたも”ナイアガラワールド”の入口に立っている」とコメント。ナイアガラの入門編レーベルとしたい意向だ。

*歌手以外のプロデュースや文筆を行う場合は「大瀧」姓を使うのですが、記事は「大滝」姓(普通は歌手のとき使用)を使用していますので、そのままでアップいたしまた。

ヒットこそすべて

いやぁ驚きました。何がかというと昨日の拙ブログへのアクセス数のことです。なんと322件、ブログにアクセス・カウンターをつけて以来約6年目にして初めての300件超えです。今日もこれを書いている8時時点で224件ということでどうやら今日も300件を越える可能性が。

いつもは、だいたい200件前後なのですが、それにしてもなんでこんなにアクセスが増えたのかアメブロのアクセス解析の検索ワードを確認してみました。ここ一週間の分を見ると全部で1196回検索が行われていて上位30位を見ると全部で340回となります。その上位30位のうちだいたい7割がたが「大瀧詠一のアメリカン・ポップス伝2012」だったり「大瀧詠一 アメリカン」「大瀧詠一 ラジオ」「大瀧詠一 NHK」といったもので、どうやら昨週に放送された「大瀧詠一のアメリカン・ポップス伝2012」のことを調べたくて検索して僕のブログ記事にたどりついているようなのです。

実を言うとだいたい予想はできていました。僕のブログの場合ビートルズ・ネタと大瀧さんのネタを書いた時にはいつもよりアクセス数が上がる傾向があったからです。それにしても、今回は多い。以前の「日本ポップス伝2」について書いた時でもこれほどにはあがりませんでした。やはり大瀧さんといえばアメリカン・ポップスのオーソリティという意識が一般音楽ファンの間に根付いていて、その大瀧がどんなことをラジオで喋るのか、喋ったのかに興味をもたれたということではないかとこのアクセス数から推測できます。

大瀧師匠恐るべし。

今週夕方に放送されているリマスターされた再放送は関西地区は大阪ローカルの別番組をやっているため聴けていないのですが、なんとか聴く方法はないかと日曜の夜に頭をひねっていたために実はとても大切なことを忘れていました、あぁ。

大阪発のFM COCOLOで毎日曜夜に洋楽に係わりの深い音楽業界人が2時間に渡りお喋りをする「パイレーツ・ロック」という番組があります。この番組4月1日で3年目に突入ということで、その特別な日に特別なゲスト、音楽業界の重鎮である朝妻一郎さんが出演されていたのですが、すっかり失念しており聞き逃してしまいました。(番組ついては元ソニー取締役の野中さんのブログが詳しいのでそちらを→ 「レッツゴー音楽研究会」)

朝妻さんといえば大瀧さんとも深い縁がある方です。第一期ナイアガラ・レコードが結局目立ったヒットもないままコロムビアとの契約が切れ、次の契約もなく、引退も考えた大瀧さんが最後に自分の納得の行くアルバムを一枚作りたいということで相談を持ちかけたのが朝妻一郎さんでした。大瀧さんの実力を認めている朝妻さんは資金面での援助からソニーとの契約まで世話をやき、そうして出来上がったのがあの『ロング・バケーション』だったというわけです。つまり朝妻一郎という理解者がいなければJPOPの最高傑作とも言われる『ロンバケ』は生まれていなかったかもしれないのです。

それなのに、あぁそれなのに・・・・

ただ救いは明日の夜11時から再放送があるので、今度こそは聞き逃さないように手にマジックで「パイレーツ」と書いておくことにします。

大瀧さんのファン、50年代~70年代位の洋楽が好きな方でしたらとにかく興味深いお話がたくさん出てくるかと思われます。ぜひ聴いてみてください。

(FM COCOLOはRadikoを使ってパソコン上で聴くことができます→Radiko.jp)

モコ・ビーバー・オリーブ/忘れたいのに

朝妻さんプロデュースのモコ・ビーバー・オリーブ、オリーブことシリア・ポールは大瀧さんプロデュースでアルバムを発売しています。みごとなバトン・タッチ(笑)

シリア・ポール/夢で逢えたら

ヒットこそすべて ~オール・アバウト・ミュージック・ビジネス~/朝妻 一郎

¥3,990

Amazon.co.jp

ビートルズの影響力

このブログのエントリは同時にFACE BOOKの方にもアップしているのですが、時々こちらのアメブロで昔書いたものを、あらためてFBの方にアップしたりもしています。昨日は4月4日ということで、ビートルズ・ファンだったらご存知の全米チャートの1位から5位をすべてビートルズが独占するという、おそらくは未来永劫破られない大記録を作った日(1964年)でした。勿論ビートルズの人気があってのことなのですが、その裏には英米をまたにかけた業界の思惑がからんでいたといったことを書いた過去記事をアップさせてもらっていました。

→ 1964年4月4日のビートルズ

その記事に対して当時の日本のビートルズ人気にについてリアル・タイムで経験されているSawyerさんから興味深い記事を、その一部引用とともに紹介いただきました。 引用元はふくだまさきよ(1949年生男)さんという方のビートルズ研究のようです。

Sawyerさんが引用された部分ですが、一部省略されて引用されているようなので、ここでは該当の部分を原文のママ引用させていただきます。

抱きしめたい

>ビートルズのデビューは1962年です。翌年の1963年にはイギリスでスターになっています。

1964年の1月、全米で「抱きしめたい」が1位になります。この時から世界中でビートルズ旋風が巻き起こります。

日本でのデビューシングルは1964年2月発売の「抱きしめたい」。アルバム「ビートルズ!」が4月発売。

日本に於て、1964年という年は東京オリンピックとビートルズの登場という大事件が重なった重要な年でした。

わたしの私見ですが、日本の20世紀の中後半で重要な年は1945年(終戦)と1964年の二つではないかと思っています。現代を現代として特徴づけているモノ、それは1964年に始まった、そう思っています。

日本では、ビートルズはその名声に反してレコードはさほど売れていません。これは事実です。洋楽ではさすがに断トツで売れていますが、レコード売上全体から見るとたいしたことはありません。世代としてのビートルズ世代というのは間違ってはいないと思いますが、リアルタイムでビートルズを聴いていたのは非常に少数でした。

徐々に増えたとは言え、これは解散時まで変わりませんでした。

洋楽ファン以外はビートルズを聴いていなかったのです。わたしが高校生の時、一般的な若者に人気があったのは舟木一夫、加山雄三、あるいはGS(グループサウンド)でしたから。同世代でビートルズを熱心に聴いていたのはホントに少数、極わずかの若者でした。

>わたしが高校生の時、一般的な若者に人気があったのは舟木一夫、加山雄三、あるいはGS(グループサウンド)でした

これは大瀧詠一さんもラジオやインタビューなんかで、同年代の人でビートルズやストーンズを聴いていたという人が多いけど、「俺らの世代は橋幸夫だろう?ウソをつけって。」という意味あいのことを何度か発言されています。ウィキによれば舟木の「高校三年生」(63年)は発売1年で100万枚を超えるミリオン・セールスとなっていうようです。対してビートルズは具体的な数字は見つけられませんがでしたが、オリコンがランキングを発表し出した68年以降で言えば一番売れたのが「レット・イット・ビー」の52.3万枚次が「ヘイ・ジュード」で38.3万枚。「レット・イット・ビー」が発売された70年の日本のシングル盤の総売り上げは8345万枚。日本デビューの64年は5997万枚ということで市場規模で単純計算すれば37万枚位は売れたといいたいのですがおそらく洋楽のシェアも低かったと思われますから控えめにいって、10万前後といった感じではないでしょうか。

この数字は確かに舟木や橋、加山から比べればかなり低いものだったかもしれませんが、ふくださんも書かれているように「洋楽ではさすがに断トツで売れています」ということになるのでしょうね。そうでなければデビューから2年間で30枚近くのシングルを発売したりしませんよね。

前記の引用文の直後にふくださんは次のように語られます。

>よく衝撃的な人生の出会いとか、一生を決めた出来事という話を聞きます。わたしにはそういったものはありません。いつの間にか、あるいは気が付いたら自分が強く影響を受けていたものはあります。ビートルズが、それです。夢中で聴いていたビートルズ。わたしの青春時代にもっとも影響力のあったビートルズ。そして、その後の人生にもその影響力は少なからず及びました。

舟木や橋を聴いてた若者の数に比べればビートルズを聴いていた若者は確かに少なかったかもしれませんが、舟木や橋の歌を聴いていても受けることのなかったであろう影響を強くうけたんだと思われます。ふくださんはつづけます。

>ビートルズが登場して以来、床屋が不況になりました。徐々に徐々に皆が長髪になったからです。ビートルズを聴いていた人の数はそれ程多くないのに、です。

それが、影響力というものです。例えば、ビートルズはそれ程熱心に聴いていないがタイガースは大好きだ、という人は多数でした。タイガースはビートルズに多大な影響を受けたバンドです。否、ビートルズが存在しなければタイガースは存在していなかったでしょう。タイガースが消化したビートルズをタイガースのファンは聴いていた。それが日本におけるビートルズの影響です。

シー・シー・シー

67年から一大ブームを巻き起こしたGS(グループサウンズ)ですがビートルズを初めとした英国のビート・バンドの日本的解釈であったいっていいかと思います。ふくださんが言うようにビートルズがいなければタイガースはいなかったかもしれないのです。GS本来の姿としてはライヴなどではカバーではありますがロックを歌っていたのですが、レコード・デビューに際してはレコード・メーカーとの力関係から専属作家の曲を歌わされることが多くビートルズの影響からほど遠いものに聴こえる曲も多くありますが、本来の姿については大きな影響を受けていたものと思われます。

余談ですが、GSについてはレコード会社も歌謡曲ではなく洋楽扱いにするところもあり、通常の邦楽のレーべルではなく洋楽のレーベルでレコードを発売するパターンが見られました。そのせいもあってかフリーの作家(筒美京平、村井邦彦など)が起用されることもあり、結果として日本の歌謡界の伝統であった専属性が壊れていくきっかけになった点も重要なポイントとしてあります。

ところで、このビートルズ(世界史)の影響でロックをコピーするGS(日本史)が生まれたというのは大瀧詠一さんの持論「分母分子論」、日本史/世界史のひとつの例になるかと思います。ビートルズに比べ圧倒的に売れていた(=メイン・ストリーム)舟木や橋のような先達の音楽を継承するのではなく洋楽を分母に自分たちの音楽を作り出すという構図は明治以来ずっと続けられてきた日本のポップスの伝統とでもいうべきもので80年代まではこの構図が続くというのが大瀧さんの「分母分子論」です。

GSブームが終焉する頃、自分たちの本来の姿であるロック・バンドに立ち戻るグループが現れますが大きな成功は得られませんでした。日本では「世界史’/世界史」というのは受け入れられにくいということなのでしょうか。70年代「日本のロック」を指向するバンドが細々と活躍しますが最終的に売れたのがロック御三家のChar、原田真二、世良公則とツイストという多分に歌謡ロック的な3組だったというのも「世界史’」ではなく「日本史」が分子にならなければ受け入れられないということの証なのか。

気絶するほど悩ましい

さてビートルズに戻ります。日本デビュー当時はそんなに爆発的に売れていたわけではないビートルズですが、じゃぁ今はどうなのかとググってみると、社団法人日本レコード協会認定の日本ゴールドディスク大賞を受賞の際に以下のような説明文がありました。

>これは、対象期間中(2009年1月1日から~12月31日まで)に発売された、作品・楽曲の正味売上金額合計が最も多いアーティストに贈られる賞。ビートルズはアルバム売り上げ枚数619,955枚での受賞となったが、これは昨年発売された、アルバム14枚収録のBOXセットや、11枚収録のBOXセットなどを各々1枚として計算しているため、実際のアルバム単位で換算すると250万枚を超えるセールスとなった。

単純計算すれば各アルバムの売上は20万枚以上、まだまだ影響力は衰えていませんね。

神聖かまってちゃん - ロックンロールは鳴り止まないっ