日本で言えば大輔という名前のスポーツ選手が多いみたいもので、デイランというファースト・ネイムをつけられたらこういう18歳になるんですね。

ディラン・ガーディナー、1月にワーナー・ブラザースからメジャー・デビューしたばかりです。子ども時代の最初の記憶が4歳の時に父のロック・バンドが「ハング・オン・スルーピー」を演奏するステージでマラカスを振っていたことといいますからなんという英才教育。

父のレコード棚にあるビートルズ、ビーチ・ボーイズ、ローリング・ストーンズ、もちろんボブ・デイランも、特にお気に入りはドアーズ、を聴いて育ち自分でも1000枚以上のアナログ盤を所有。ベン・フォールズの曲はすべてコピーでき、去年のクリスマスのおねだりはスクイーズの『アージーバージー』という出来過ぎ君。

昨年秋にワーナーと契約した際には「ワーナーは大好きさ、胸が熱くなるよ。エヴァリー・ブラザースからプリンスまで、僕が聴いてきたすべての人が家族の最高の歴史的なアメリカン・レーベルだよ。あぁ神様、ワーナーにはキンクスもいたし、ヘンドリックス、ラモーンズ、レジロス、キャプテン・ビーフハート、アリス・クーパー、ポール・サイモン、ヴァン・モリソン・・・、もう気が狂いそうだよ」と喜んだとか。

ほんとに18歳?

すてきなTシャツです。

64年くらいのジョージとジョンを足して2で割ったようなルックスですな。

Adventures in Real Time/Dylan Gardner

¥1,791

Amazon.co.jp

Adventures In Real Time/Dylan Gardner

¥3,840

Amazon.co.jp

デイランという名の18歳

僕らのカー・クラブ その1

前回の記事の続きで「409」から書くこうと思ったのですが、突然「409」ってどんな車なんだろうという思いが頭を占領し、それと同時にビーチ・ボーイズの他のカー・ソングで歌われている車って実際どんな車なんだろうという思いが浮かんできました。中には名前をきけばピンとくる車もあるのですが60年代前半のアメ車ですから分かんないほうが多い。ということで、以前キャディラックについて書いた時のようにネタとして取り上げさせていただくことに。

(キャディラックについての記事はコチラ

⇒Baby, baby drove up in a Cadillac

⇒My love bigger than a Cadillac )

まずはキャピトルからのデビュー曲「サーフィン・サファリ」から。

朝早く起きて 外へ飛び出すんだ

可愛い娘ちゃんもいっぱいやって来る

サーフ・ボードをウッディに積み込んで

この歌を唄いながら浜辺へ向かうんだ

今気づきましたが、この歌も入れ子ソングだったんですね。それはさておき。

具体的な車名はありませんが「ウッディ」というのが出てきます。これはカスタム・カーの一種でワゴン車の鉄がメインの車体の一部というか半分以上を木に代えてしまうもの。数年前に発売されたブライアン・ウィルソンのディズニー・アルバムのジャケットはイラストではありますが、まさにサーフ・ボードを積んで浜辺に駆け付けたウッディがデザインされています。

本物のウッディはこんな感じです。ビーチボーイズが歌った頃は本当に木が使われていたようですが最近はFRPに木目を印刷したりして「木」に見せているものも多いのだとか。この木を使うというカスタムは開拓時代の馬車のイメージの継承のようです。フロンティア・スピリットが意識下にあるということなのでしょうか。

車が登場はするものの「サーフィン・サファリ」はもちろんサーフィン・ミュージックでした。そしてこの曲、実は最初はB面として収録されていたのですがA面より反応が良いということでA,B面をひっくり返して再発売されヒットとなっています。「サーフィン・サファリ」によってB面に追いやられた曲は「409」、こちらは正真正銘のカー・ソングでした。アルバム単位でみると最初の3枚のテーマがサーフィンで続く2枚のテーマがホット・ロッドであったためサーフィン→ホット・ロッドっていう時間軸をつい思ってしまうのですが、メジャー・デビュー・シングルのA面曲は実はホット・ロッド・ソングだったんですね。

彼女はとっても素敵な 僕の409

彼女はとっても素敵な 僕の409

僕の 4 0 9!

”She's real fine, my 4-0-9 彼女はほんとすてきな409”という歌詞を見ればお分かりかと思いますが、車を擬人化する場合、女性名詞となるようですね。というか男が歌っているからかもしれませんけど。409というのはシングルが発売された前年にシヴォレーが売り出した排気量409立方インチ(6.7リットル)V8エンジン(最高出力425馬力)のバカでかい車でとてもじゃないけど「彼女」という感じではないと思うのですが、おっとコレは日本人の感覚なのか。

giddy up giddy up giddy up 409 (giddy=めまいを起こさせる;目の回るよう)

まぁとにかく62年時点では排気量も馬力も最高クラスのニュー・マシーンとして男の子たちがめまいを起こすほどあこがれたんでしょうね。

サーフィン・バンドとしてのビーチ・ボーイズはシングル「サーフィンUSA」によってピークを迎えます。全米3位の大ヒットとなったこのシングルのB面もカー・ソングである「シャット・ダウン」で、A面には及びませんでしたが23位というまぁまぁのヒットとなりました。

事件は広い通りで起こった

クールな2台が並んで信号待ち

ガソリン満タンの俺のスティングレイと413

エンジンは吹け上がりすげえ音が響き渡る

シボレー・コルベット・スティングレイとプリマスの413のシグナル・レース歌っているのですが、この曲からカーキチ(死語)のDJロジャー・クリスチャンが歌詞をまかされたこともあって、”トラクションをえようと クラッチをつなげば プレートが焼けて マシーンがあえぐ”みたいに急にオタク的になっているのがご愛嬌。ご愛嬌といえばホーンを真似してるつもり(?)のマイク・ラヴのサックスにはトホホとなります。

さてお次もサーフィン・ソングのB面に収録された曲です(後にアルバム『サーファー・ガール』に収録)。ビーチ・ボーイズにとって初めてのバラード・シングル、みんな大好きな「サーファー・ガール」のB面曲「リトル・デュース・クーペ(いかしたクーペ)」です。

上にも書きましたがビーチ・ボーイズ=サーフィンで、サーフィンで売れた後にホット・ロッドに行ったとついつい思ってしまうのですが、メジャー・シングルについて言えばサーフィン・ソングはたった3曲のみでそのすべてのシングルの裏面はホット・ロッド・ソングだったという事実は以外に思えるのではないでしょうか。

フラットヘッドのちっちゃないかしたクーペ

Tバードだって止まってるみたいに抜き去る

取り回しは抜群 ボアもアップ済み

ちっちゃないかしたクーペ

わかんないだろうな このすごさ

32年型のフォードをカスタムしたリトル・デュース・クーペはTバードを置き去りにするくらいのじゃじゃ馬さなんだそうです。上の写真のリトル・デュース・クーペに見覚えはないでしょうか。そうです63年10月のアルバム『リトル・デュース・クーペ』のジャケに描かれた車と一緒ですね。

ところでこの青いボディカラーを黄色に変えていただくと思い出す車がありませんか?

そうです映画アメリカン・グラフィティでジェームス・ディーン気取りのジョン・ミルナーが乗ってたカスタム・カーです。カーラジオから流れるビーチ・ボーイズの「サーフィン・サファリ」に聞き入るキャロルにジョンが言います。

サーフィン音楽なんか嫌いだ。ロックンロールは、バディ・ホリーが死んでからすっかりダメになった。

と、どこかで聞いたことのあるようなセリフ。直截に名前は出てきませんが、バディ・ホリーが死んだ日の事を”The day the music died”と歌い全米NO.1となった71発表の「アメリカン・パイ」を踏まえているんじゃないかと思われます。

キャッチ・コピーの”Where were you in '62 ?”が示す通り映画の舞台は62年の夏の西海岸の街となっているので62年7月発売の「サーフィン・サファリ」が流れているのは最先端のヒットであって、中学生くらいのキャロルが夢中になって聴くのは時代考証的にもバッチリといえます。

ところでサーフィンなんて大嫌いだとかっこつけたジョンですが、そのビーチ・ボーズが2年後に自分が載っているリトル・デュース・クーペ讃歌のシングルを発表し、アルバム・タイトルとジャケットにまでしてしまうことを知ったらどう思うんでしょうね。軽薄なやつらだぜとうそぶくのか?脚本のジョージ・ルーカス、グロリア・カッツ;ウィラード・ハイクはその辺の皮肉(?)もこめてセリフを書いているんだと思います。

さて続いても『サーファー・ガール』からのナンバー「僕らのカー・クラブOur Car Club」です。

デュース・クーペもいるぜ

スティングレイにジャガーXKEだって

僕らのカー・クラブを始めよう

ジャガーXKE、かっこいいですね。

カーキチの仲間を集めてクラブを作ろうという歌なので車の名前がバンバンでてくるかと思いきや3種類だけ、そのうち2台はすでに登場している、手抜きか?と思いきや歌詞を書いているのはロジャー・クリスチャンじゃなくてマイク・ラヴということでなぜか納得(笑)。

変則的なジャングル・ビートが歌を引っ張っていく感じがこれまでのビーチ・ボーイズにはなかった感じなのですが、尊敬するフィル・スペクター御用達のゴールド・スタジオでこれまたスペクター御用達のハル・ブレインやスティーブ・ダグラスといったスタジオ・ミュージシャンたちを使ったから出来たサウンドです。悪いけどデニスじゃこうはいかんし、「シャット・ダウン」のマイクの得意げなサックスとスティーブ・ダグラスじゃ比べる方が無粋といえるかも。

ブライアン以外のメンバーには悪いけどブライアンの頭の中で鳴っているサウンドを具現化するにはビーチ・ボーイズの演奏力ではね。

ということで、今回はここまで。この後ビーチ・ボーイズはサーフィンからホット・ロッドに軌道を修正し名曲を生み出していきます。ここからが本題なのですが、それはまた次の機会に。

Surfin Safari / Surfin Usa/The Beach Boys

¥1,354

Amazon.co.jp

Surfin Usa/Beach Boys

¥1,535

Amazon.co.jp

Surfer Girl / Shut Down, Vol. 2/The Beach Boys

¥1,354

Amazon.co.jp

僕らのカー・クラブ その2

上の画像はアメリカのカー雑誌「ホット・ロッド・マガジン」の1961年7月号です。アメリカン・ポップスがお好きな方であれば見覚えがある写真かと思います。

そう、ビーチ・ボーイズの1963年10月7日発売の4枚目のアルバム『リトル・デュース・クーペ』の元ネタ写真です。所有者のクラレンス”チリ”カタロにエンジンの点検のポーズをとらせて角度を変えて撮影したうちの一枚をエディットしてアルバムに使用したようです。

この画像について以下のようなコメントが書かれていました。

クラレンス”チリ”カタロの32年式のスリー・ウィンドウのカスタム・クーペほど有名な車はあるだろうか?答えは”NO”、それはホット・ロッド・マガジンの表紙、そして2年後にビーチ・ボーイズの4枚目のアルバムの表紙を飾ったおかげだ。

プラチナ・アルバムとなった『リトル・デュース・クーペ』は全米4位まで上昇し、全米の100万以上の家庭に入り込みました。レコードを買った人のほとんどは32年式のT型フォードは知らないだろうが、チリのスリー・ウィンドウのデュース・クーペならみんなが知っている。

ちなみに32年式のT型フォードっていうのはこんなやつです。

たしかにこれとチリのデュース・クーペが元は同じだとは信じがたい気がします。

以上は枕で本題のビーチ・ボーイズの『リトル・デュース・クーペ』についてです。このアルバム63年の10月7日発売と書きましたが、前作の『サーファー・ガール』の発売が㋈16日でしたので、間はわずか3週間、あまりに早すぎます。どうして?

きっかけとなったとされるのは1963年の6月にキャピトルが発売した1枚のコンピレーション・アルバムでした。タイトルは『シャット・ダウン』、タイトルからも想像ができるようにビーチ・ボーイズの2曲を含めカー・ソングばかりを集めたものでした。

タイトルやジャケットのイメージから流行のホット・ロッド・ソングを集めたアルバムと思われるかも知れませんが、収録された曲の中でいわゆるサーフィン/ホット・ロッド・ミュージックなのはビーチ・ボーイズの2曲とスーパー・ストックスの4曲で残り半分の曲は50年代から60年代頭にキャピトルから発売された車がテーマのポピュラー・ソングといった内容でした。

要はビーチ・ボーイズの人気に便乗、彼らのホット・ロッド・ソングもサーフィンものに劣らずヒットしてることに注目、カリフォルニア・ローカルであったサーフィンものより全国区でユーザーがいる車の歌を集めれば売れるんじゃないかとそろばんをはじいたというわけです。ただビーチボーイズ以外は旧い曲ばかりだと便乗ものということがバレると思ったのか、キャピトルはビーチ・ボーイズの作詞家であったゲイリー・アッシャーとロジャー・クリスチャンに声をかけスーパー・ストックスといういかにもそれ風な名前のバンドをでっちあげて4曲を録音しホット・ロッド・アルバムとしての体裁を整えた、そんな一枚に思われます。

The Super Stocks - Four on the Flour

完全なる小判鮫商法のアルバムだったのですが、これがなんと全米7位というヒット作となってしまいます。これにはキャピトルも驚いたかもしれませんがもっと驚いたのはビーチ・ボーイズでした。自分たちの曲がコンピレーションに収録されることについてキャピトルからの事前連絡もなかったようで、その勝手なやり方に非常に不満を感じたようです。後に『ペット・サウンズ』の売上が低迷していると知るや否や勝手に編集したベスト盤を発売されたり、ブライアンのせいもありますが『スマイル』をお蔵入りにされたりとビーチ・ボーイズとキャピトルの確執は高まっていくのですが、その最初のきっかけがこのアルバムだったとする説もあります。

このアルバムのヒットがアルバム『リトル・デュース・クーペ』の制作へとつながります。

97年の『リトル・デュース・クーペ』の再発盤のライナーで萩原健太さんは以下のように記しています。

こうしたキャピトルの勝手なやり方に、ビーチボーイズ側は猛烈な怒りを覚えたらしい。そこで、前アルバム『サーファー・ガール』が発売されてからたった1ケ月しかたっていない63年10月、自分たちの手で作り上げたビーチ・ボーイズならではのホット・ロッド・アルバムを急遽リリースすることにした。

前回も書きましたがキャピトルと契約して最初に出したシングルのA面はホット・ロッドの「409」でした。しかしDJたちに支持されラジオでかけらチャートを駆け上がったのはB面(後にA面で再発)であった「サーフィン・サファリ」であり、それをみたキャピトルによりアルバムの方向性はサーフィン中心のものとなります。ブライアンからすれば自分にとってよりリアルなホット・ロッド・ナンバーを増やしたかったと思いますが、もちろんこの時点ではキャピトルの決定に逆らうことはできないというか、とにかく曲がレコードになるならなんでもOKという気分だったのじゃないかと思われます。「テン・リトル・インディアンズ」みたいな曲まで作ってますからね(笑)。まぁバンド名がビーチ・ボーイズですからサーフィン・ナンバーやるのが自然ではあるのですが。

その後「サーフィンUSA」の大ヒットでサーフィン・ミュージックを全国区にしてしまうのですが、B面にはやはり「シャット・ダウン」を入れているようにホット・ロッドへの思いはブライアンの中にずっとあった、でもメインはキャピトルが望むサーフィンでとしていたのに、当のキャピトルが自分たちの曲を入れたホッド・ロッドのコンピを作りヒットさせてしまった。裏切りですよね、そりゃ怒りますわ。

だったら自前のホット・ロッド・アルバムを作ってやるということで、アルバム『サーファー・ガール』の発売を2週後に控えた㋈2日にビーチ・ボーイズはシングル用の「ビー・トゥルー・トゥ・ユア・スクール」の別バージョンと7曲のホット・ロッド・ナンバーを1日で録音します(異説あり)。この8曲にシングルB面の「409」「シャット・ダウン」「リトル・デュース・クーペ」の3曲、そして『サーファー・ガール』に収録された「僕らのカー・クラブ」と合わせてアルバム『リトル・デュース・クーペ』を完成させ、わずか3週間というインターバルで発売させてしまいます。

前3作に収録された楽曲を1/3も収録し、タイトルまで既発売曲のタイトルをつけてわずか3週間で発売というのはビーチ・ボーズからキャピトルに対してのいやがらせのつもりだったのかも知れませんが、キャピトルからすれば(ビーチ・ボーイズに限らずR&Rなんてものは)売れるうちに売っときたいというのがあったはずなので1ヶ月で2枚もアルバムだしてくれるなんて”飛んで火に入る夏の虫”というところだったのじゃないでしょうか。

『サーファー・ガール』は『シャット・ダウン』と同じ全米7位でしたが『リトル・デュース・クーペ』は全米4位まで上昇ビーチ・ボーイズもキャピトルも万々歳。ホット・ロッド・アルバムが作れたのはデビュー以来なにかと口をだしてきたプロデューサーのニック・ヴェネットがキャピトルをやめ名実ともブライアン・ウィルソンのひとりでできるもん状態がキャピトルからもメンバーからも許されることとなったことの証明であり、サーフィンとかホット・ロッドとかに関係なくブライアンの頭の中で鳴っているサウンドを現実化できる体制が出来上がったことを意味していたと思われます。

なんか車の話からそれてしまいました。

さてチリのデュース・クーペがジャケットにデザインされたアルバム『リトル・デュース・クーペ』ですがタイトルの左右に書かれた「32」が何を意味するんだろうなぁと思っていました。思い当たるとすればA面の2曲目に収録された「バラード・オブ・オール・ベッツィー」の冒頭の歌詞くらいでした。

Ballad Of Ole' Betsy

ベッツィー ベッツィー 彼女は'32年生まれ 今もきれいだ

でもシングルでもないアルバムのたんなる収録曲の歌詞から引用されるのか?と疑問だったのですが、チリのデュース・クーペのベースが32年式のTバードであることからの「32」だったんですね。

となると歌詞の中に直接的な言及はありませんが、32年生まれのベッツィーもTバードだということになるんだろうと思います。「チェリー・クーペ」で歌われているのはロジャー・クリスチャンの愛車であるチェリー色のデュース・クーペだし、「僕らのカー・クラブ」デュース・クーペが出てくるし、ひょっとすると「ノー・ゴー・ショーボート」の走らないカスタム・カーも「カスタム・マシーン」のピカピカのカスタム・カーもTバードではないか、ってことはこのアルバムは32年式のTバードをベースにしたカスタム・デュース・クーペに捧げたコンセプト・アルバムなのじゃないかと妄想してしまいます。だとすればでっかく書かれた「32」というのも納得できますしね。

ということで、ジャケの話だけで終わってしまいましたが収録されたホット・ロッド・ソングについては次の「その3」にて・・・。

Bruce and Terry - Custom Machine

シャット・ダウン/EMIミュージック・ジャパン

¥1,835

Amazon.co.jp

Little Deuce Coupe / All Summer Long/The Beach Boys

¥1,354

Amazon.co.jp

日本のぶるうす

1週間前の話で申し訳ありません。

21日の夜テレ朝系で放映された「甦る歌謡曲 決定保存版!昭和40年代&50年代売上ランキングSP」という番組を見ていました。両年代のオリコン売上30傑を映像や現在の本人による歌唱で紹介していくというものでした。

昭和50年代なんてのは自分にとって高校1年生から社会人にという時期だったので流行歌が常に身近にあり、次はアレかいやコレかと楽しんでおりました。3位は渥美二郎ときて残り2曲、この年代の1位は言わずもがなの「およげたいやきくん」(450万枚)です、じゃぁ2位はなんだ?

なんと、驚いたことに山下達郎の「クリスマス・イヴ」で売り上げは189.6万枚。

JR東海CM クリスマスエクスプレス X'mas Express 全編

オリジナルの12インチ・シングル、雪の結晶のピクチャー・ディスクがアルバム『メロディーズ』からシングル・カットされたのが1983年12月14日、昭和で言うと58年末でしたから昭和50年代のヒット曲に入ることにはなるのでしょうが・・・・。

ヒット曲を「歌は世につれ、世は歌につれ」的な視点で見ると「クリスマス・イヴ」が「世につれ」たのは上にアップしたJR東海のクリスマス・エクスプレスのCMが流れだした1988年(昭和63年)からなので、一般的には昭和60年代、もっと言えば「バブル時代」を象徴するヒット曲というのが一般的ではないでしょうか。

ランキングの基となる売り上げ枚数の集計方法が発売から2015年時点までの累計枚数とされているため、発売以来30年以上毎年冬になるとチャート・インしてくる「クリスマス・イヴ」なので2位に入ったというからくりのようです。ちなみにオリジナルのシングルはピクチャー・ディスクということもあって限定盤としての発売で枚数は3万枚。当時、シングルを手にいれようと京都四条の十字屋(まだJEUGIAではない)にいったのですが、すでに予約枚数はいっぱい。店員さんの話では予約好調なので追加プレスがあり、発売からしばらく待たなければいけないが今なら予約できますとのことで、バイト代もあって懐具合がよかったので3枚予約して手にいれ、1枚はその年のクリスマスに女の子にあげ、もう一枚も誰かにあげ、現在手元に一枚あり。ということで3万+αが売れたようですがそれでも1983年の売り上げだけで集計すれば2位なんてとんでもない枚数です。

ウィキを見ていたら1980年代発売の楽曲の累計売り上げ枚数というくくりでランキングを作ると「クリスマス・イヴ」は見事1位となるのだそうです。クリスマスの風物詩として毎年再発が繰り返される「クリスマス・イヴ」はこれからも枚数を伸ばし、他の曲はドラマで使用されるとかしてリバイバルするしか枚数が劇的に伸びることはないでしょうから「クリスマス・イヴ」の1位は安定ということになるのでしょう。稀有な記録だと思います。

さて、番組をみながらもうひとつ「世につれ」を思ったのが歌手の皆さん、特に歌が上手いとされているみなさんの歌い方の変化です。おっとこれは「世につれ」じゃなく個人の経験値の蓄積による経年変化といった方が良いのかもしれません。どういうことかというとシングル発売当初は楽譜に従い歌っていた歌が、ヒットして歌い込んでいくうちにその歌手のクセみたいなものが出てきて、伸ばすところが異様に長くなったり、コブシが回りすぎたりとオリジナル発売当時よりある意味「くどい」歌い方になってしまうことです。

あぁもっとあっさりとオリジナル通りに歌ってくんないかなと思いながら見ていた中、森進一が歌う「港町ブルース」を聞いて「えっ」と思ってしまいました。

森進一/港町ブルース

番組そのままではありませんが最近の歌い方ということで上の動画をアップしました。なんか中国のTVで歌っているようですが番組での歌唱とほぼ同じと思います。

聞いていただいて、どのように感じるでしょうか?僕は「この曲ってこんなあっさりした歌だっけ?」という思いにかられてしまいました。

この曲がヒットしていた1969年(昭和44年)当時、森進一がこの曲をどんな風に歌っていたかというと、こんな感じでした。

森進一/港町ブルース

69年の紅白での映像のようなのですが、この歌い方こそが僕の記憶する森進一の「港町ブルース」のです。演歌の当て字として艶歌や怨歌という文字が使われることがありますが、それを最も体現していたのが昭和40年代の森進一だったと思います。

現在の森進一の歌い方は「演歌」ではあっても「艶歌」や「怨歌」ではなくなっています。あっさりしすぎ、森進一と天下一品のラーメンはやっぱり胸焼けするぐらい「こってり」じゃなきゃ。

森進一/花と蝶

(昭和43年紅白初出場の映像40秒あたりからはじまります)

当時の森進一の歌い方について「冬のリヴィエラ」の作者でもある大瀧詠一さんは「日本POPS伝2」でサックスのブロウを真似たんじゃないかと言っています。

いつもながら「なるほど」と思わされる大瀧師匠のお言葉です。テキストとしてこの曲を。

サム・テイラー - ハーレム・ノクターン

「ハーレム・ノクターン」のヒットのおかげで日本でもというか日本ではムード・サックスの帝王として一世を風靡したサム”ザ・マン”テイラーです。「ハーレム・ノクターン」の影響でサム・テイラーのことを口にすると”あぁこの人そういう(女好き)な人なのね”みたいな微妙な笑顔が返って来る気がしますが、もともとはR&BやR&Rのオリジネイターの一人なんですね、だいたい「The Man」なんて称号は簡単にもらえるものではないですよね。

今回サム・テイラーの曲をYOUTUBEで探していて、八代亜紀とサム・テイラーが共演している(TV企画かな)音源を見つけました。「日本のブルース」と銘打って「東京ブルース」「港町ブルース」「柳ヶ瀬ブルース」「あなたのブルース」の4曲をメドレーで歌っています。残念ながらブログに埋め込むことができないのですが、とにかく素晴らしい歌とサックスなので興味があればぜひご一聴を。

⇒日本のブルース 八代亜紀・サムテイラー

まとまりのつかない文章になってしまいました、結論はなしです。すみません。

最後に番組をみながら”あぁいい歌と歌い手さんだなぁ”と再認識したのがこちらでした。

大阪の歌というのもプラスの要因ではあるのですが、力を抜くことでかえって歌の気持ちが伝わってくる、こういうのを洗練というのでしょうね。森進一で書いたのと矛盾するかな・・・。

塀の上で ぼくは雨にながれ 見てただけさ

10日ほど前のことになりますが、アメブロのマイ・ページに一通のメッセージが届いていました。メッセージのHNは憶えのないものでしたが開いてみると昨年11月23日の「でも しあわせなんてどう終わるかじゃない どう始めるかだぜ 」というエントリにいただいたかくたさんのコメの中でお名前が出ていた、まさにその方からのメッセージでした。驚きました。

2014年11月23日のエントリ⇒「でも しあわせなんてどう終わるかじゃない どう始めるかだぜ」

このエントリで僕は70年代から80年代にかけてのはっぴいえんどのレコードの発売状況とレコード店店頭での在庫状況について推測しています。それに対してかくたさんから80年ころのはっぴいえんどの出会いとレコード入手についての体験をコメントをいただきました。

かくたさんのコメ

2. 80年代にはっぴいえんどを探す

> YMOのメンバーとして細野晴臣に興味を持った人も

ちょうどその時代の中学生です。はっぴいえんどというバンドがあったということはNHK-FM「サウンド・オブ・ポップス」YMO特集('80年8月)で知りました。

その後同じくNHK-FM夏休み特番「笛吹銅次ショー」('82年7月)

や「サウンドストリート」木曜(DJの川村恭子って誰?)のはっぴいえんど特集の回(83年)などで主要な曲を覚えたのですね。「サウンドストリート」はエアチェックして繰り返し聴いてました。

で、中高期通してレコード屋で『ゆでめん』『風街ろまん』を探していたのですが、見た覚えがありません。本当に再発されたのかなあ。

今回メッセージをいただいたのが、上の引用で青字にしている当時のサウンド・ストリートのDJをされていた「川村恭子」さんその人でした。

たまたま、ご自身の関連でネットを検索されていたところお名前がヒットしたようで、拙ブログを読んでいただき、感想と「はっぴいえんど特集」をした経緯と今もはっぴいえんど絡みというか細野さんともお仕事をされているという近況を教えていただきました。その中でかくたさんにも”エアチェックしていただき、長く聞いていただいてありがとうございました。特集したかいがありました。とお伝えください。”と書かれていたのですが、こちらもかくたさんに連絡をするとすれば、ブログのエントリにするしかないことをお伝えして、メッセージを引用(というか全文掲載)させていただくことをお許しいただいたので以下掲載させていただきます。

かくたさん読んでね。

はじめまして、川村恭子ともうします。

いきなりのメッセージ、大変失礼いたします。

探し物の検索をかけていたところ、思わぬところで自分のことが話題にのぼっており驚きました。

2014年11月23日 のブログのことです。少し悩んだのですが、とてもおもしろいブログで、ほかの記事もいろいろとつい読んでしまったこと、それから、とてもすてきなスタンスでブログをされている方々のところで話題にしていただいたことがとてもうれしくて感謝の気持ちでいっぱいになりました。

かくたさんという方にも、何かやりとりすることがありましたら(メッセージが送れないようになっているので)エアチェックしていただき、長く聞いていただいてありがとうございました。

特集したかいがありました。とお伝えください。

本題です。

川村恭子って誰?とありました。

83年、84年とNHK-FMサウンドストリートの「水曜日」DJを担当させていただきました。

当時はただの女子大生、素人でした。

なぜそんな素人の19歳がDJをやったのかは長くなるので省きますが、子供の頃からはっぴいえんどが好きで、実家が文京区であったため1972年9月21日に文京公会堂に行ったこと、

番組担当当時、みなさまが書かれているようにちょうど、アナログ盤が廃盤で聴けなかったことがあって日本のふぉーくとろっく、という番組内の月1回、計10回の特集のちょうど真ん中くらいではっぴいえんどだけをかけるというものをやらせていただきました。

そして現在、どんなことをしている人なのか、というと、宣伝のようでお恥ずかしいのですが、

みなさんの目にとまることがあるとするなら

http://www.cdjournal.com/Company/products/mook.php?mno=20040412

ですとか、HMFの実行委員として細野さんの狭山でのライブを無事やらせていただけたこと、

そのライブを収めた東京シャイネス2枚組のDVDにライナーを寄せさせていただいたり

http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=7305

を作らせていただいたり、などしております。

amebaのIDはあるんですが、ブログをやっていないので、非常にいきなりで大変失礼かとは存じましたが、メッセージさせていただきました。

長文につき、貴重なお時間をいただき、失礼いたしました。ほんとうにどうもありがとうございました。

追記

大瀧さんは、ラジオでしゃべられるまんま、普段もしゃべられる方で、ほんとうに回転早く、知識が広く深く、とても楽しく厳しく、暖かい方でした。

もうあえないのが寂しくてしかたありません。

83年、84年というと僕は大学生(5回生!)で、サウンド・ストリートも教授、達郎さん、甲斐よしひろさんのやつはほぼ毎週聞いていて、その他の曜日(甲斐さんとは入れ替わりですね)もときどきは聞いていたはずなのですが、残念ながら川村さんのDJの記憶がありませんでした。

ネットで探すと当時のサンスト音源が一部アップされていました。

NHK-FM Sound Street KAWAMURA 3/5 サウンドストリート (1982/10/27?)

「中学生の時にこの人がしたロック転向宣言を聞いたときにああ本当にフォークは終わったんだなぁ」って、なんという耳年増(失礼)なんだ。でもこのしゃべりはうっすらと記憶あります。

あと川村さんのサンストのオンエア・リストが一部アップされていて、その中に確かに「はっぴいえんど特集」というのがあります。

放送日は1983年1月19日で川村さんがメッセージでも触れている「日本のフォーク&ロック史」の第3回としてオンエアされたようです。

曲目リストは

春よ来い

かくれんぼ

はいからびゅーちふる~はいからはくち

花いちもんめ

飛べない空

風を集めて

風来坊

さよならアメリカ さよならニッポン

という内容だったようです。残念ながら音源は発見できませんでしたが、かくたさんがエア・チェックしたというのは、おそらくこの回だったんでしょうね。

>なぜそんな素人の19歳がDJをやったのかは長くなるので省きますが

>amebaのIDはあるんですが、ブログをやっていないので

70年代、10代のほとんどを石川の片田舎で過ごしたものからすれば東京育ちで中学からフォークやロックの台頭を肌で感じていた川村さんの体験(1972/9/21の場に中学生の女の子!!)というのは史料的にも貴重なものと想像します。気が向いたらでいいので、19歳の素人の女の子がNHKのDJに抜擢されたのかとかブログにしていただけたらなぁとも思います。

83年3月30日の最終回の最後にはちみつぱいの「塀の上で」をかけているのは、どんな想いがあったんでしょうかなんて少し気になります。

そのふたつ前に豊田勇造さんの「ある朝、高野の交差点を兎がとんだ 」があるのを見て、下宿から自転車こいで高野の交差点までウサギを探しに行ったことを思い出しました。もちろんウサギどころか猫の子一匹見つかりませんでしたけど(笑)

森の中では夕焼け祭り 俺は一人草の上

ちょっとした理由があって、めんたんぴんの1stアルバムをひっぱり出してきてライナーを読もうとジャケの中をさぐったら、こんなチラシが出てきました。

今や夏ともなると全国各地で歌手やバンドが多数出演して行われるコンサート、いわゆる「夏フェス」が当たり前となっています。でも僕が高校生だった70年代半ばにはそういったフェスティバル形式のましてや野外のコンサートというのはほとんどありませんでした。そんな「夏フェス」の元祖と言えるのが「夕焼け祭り」だったと思います。なにせ「日本のウッドストック」なんて言われていましたからね。40万人集まった本家に比べ第一回は1000人も集まったかどうかというなんともショボイものでしたが、当時はそれでも画期的でした。

僕が中学3年の時に僕の住んでいた石川県の山中町の臨峰園という公園の野外音楽堂で第一回が、そして高1だった75年に同じく山中町の水無山スキー場で第二回が行われました。この時は僕もボランティアで会場の草刈りから機材運びや警備をやってスタッフTシャツもらってめんたんぴんヘッズを気取っていました。

そしてその翌年の76年に会場を小松から白山に向かう途中の鶴来の獅子吼高原スキー場に移して行われたのが下のチラシの第三回「夕焼け祭り」でした。

この時撮った写真を昔ブログにアップしていますので、お時間ありましたらそちらもどうぞ。

➡ 「夕焼け祭り」

それにしても前売り¥1300でめんぴんや夕焼け楽団、センチその他の素敵なバンドを観れていたとは、なんとも幸せな時代でした。まぁめんたんぴんヘッズ主催ということでもうけは度外視というとこがあったんでしょうね、じゃなきゃ40年前でも安すぎる気がします。

そして77年の第四回、この時も獅子吼高原です。残念ながらこの年は参加していません。翌年はいくぞと思っていましたが、この4回目からしばらくお休みしてしまいます。主催が呼び屋のFOBに代わっているせいかメンバーの雰囲気も若干変わっているような・・・。曜日も土日開催ですしチケットも値上りしてますね。

めんたんぴん/夕焼け祭り

ハイサイオジサン/久保田麻琴と夕焼け楽団

Idlewild South - 1977年1月14日, 中野サンプラザ

Sheriff / グッバイ・ブラザー

センチメンタル・シティ・ロマンス/うちわもめ

歌え この世界がどこへ向かうのか by ERIC KAZ

出張中の車の中で何の気なしにかけたCDからエリック・カズの「クルーエル・ウィンド」が流れてきた。鼻歌で口ずさみながら、「クルーエル・ウィンド(冷酷な風)が吹き始めてきているよな」とひとりごちてしまった。そういえば、昔この曲について歌詞を引用してブログに書いたことあったよなと思い出し、過去記事を引っ張り出してみました。タイミング的にエリック・カズの久々のニュー・アルバムも発売されたことですし(プー横さんありがとう、といいながらまだ買ってませんが)加筆修正してアップさせていただきます。

Hollyridge Strings - Norwegian Wood

僕は三十七歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた。その巨大な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルグ空港に着陸しようとしているところだった。十一月の冷ややかな雨が大地を暗く染め、雨合羽を着た整備工たちや、のっぺりとした空港ビルの上に立った旗や、BMWの広告板やそんな何もかもをフランドル派の陰うつな絵の背景のように見せていた。やれやれ、またドイツか、と僕は思った。

飛行機が着地を完了すると禁煙のサインが消え、天井のスピーカーから小さな音でBGMが流れはじめた。それはどこかのオーケストラが甘く演奏するビートルズの「ノルウェイの森」だった。そしてそのメロディーはいつものように僕を混乱させた。いや、いつもとは比べものにならないくらい激しく僕を混乱させ揺り動かした。

僕は頭がはりさけてしまわないように身をかがめて両手で頭を覆い、そのままじっとしていた。やがてドイツ人のスチュワーデスがやってきて、気分がわるいのかと英語で訊いた。大丈夫、少し目まいがしただけだと僕は答えた。

村上春樹「ノルウェイの森」より

Purple_Haze先輩の昨日のエリック・カズのエントリ を読んでいてふと頭に浮かんだことがあります。

エリック・ジャスティン・カズ イフ・ユアー・ロンリー(紙)

それは去年の夏のこと、仕事で立ち寄った新星堂の店内をウロウロしている時に、いきなりエリック・ジャズティン・カズのアルバム『イフ・ユア・ロンリー』の1曲目に収録されている「クルーエル・ウィンド」のゆったりとしたピアノの音が流れ出しました。

ネクタイしめて社会人モードであった僕の頭は混乱し、次の瞬間には京都の狭い下宿屋のコタツに足を突っ込み冬の寒さに震えながらこの曲を聴いている(加川良かい)、そんな光景がフラッシュ・バックしたのです。

あの時の気持ちは何だったんだろうと考えていたら最初に引用した「ノルウェイの森」の冒頭部分を思い出しました。飛行機がドイツにつき日常が始まるその瞬間に甘いカバーではあるもののビートルズの「ノルウェイの森」のメロディが静かに忍び込み僕の心を揺さぶる。村上春樹の常套句で言えば「やれやれ」という感じか。

自分の好きな音楽をさぁ聴いてやるぞと身構えてるのではなく、まるっきりのノーガード状態の時にこそ音楽はいつも以上に隙を突くかのごとく心の奥の奥まで染み込んできて、必要以上にノスタルジックでセンチメンタルな気持ちにさせてくれるそんな気がしてしまいます。

(余談ですが、だから僕はラジオが好きなんです。MP3プレイヤーに何千曲を入れてシャッフルしようとあくまで自分のライブラリーの範囲内の予定調和でしかないもんね。)

新星堂とはいえ難波店あたりだったいざ知らず、和泉府中店でしたから店内BGMは基本流行ものしかかからないはず、いったい何事と確認したら、かかってたのは大ヒットしたコンピ「ビューティフル・ソング」の続編でした。(註:記事から7年今や難波店もヒット曲しかかからないようなお店になってしまった「やれやれ」。)

ビューティフル・ソングス~ココロデ キク ウタ~VOL.2

『ビューティフル・ソング』と言えば一作目が洋楽コンピの常識を破るような売り上げを記録した作品です。こんな売れ線狙いのコンピにエリック・カズとはなぁと思ったのですが、エリック・カズ以外の収録アーチストを見てもリトル・フィートやジュディ・コリンズそしてなんとジュディ・シルまでが。1枚目が大ヒットだったから2枚目はちょっと遊び心を入れてとプロヂューサーが考えたのでしょうか?それにしてもラストがラモーンズが歌う「ピンと針」というのは遊びすぎの気もいたしますが・・・。

この2枚目もおそらく10万枚単位で売れているでしょうから、それだけの数の人たちが「クルーエル・ウィンド」を聞いているというのは不思議な感覚です。だって最初にエリック・カズの『イフ・ユア・ロンリー』が日本で発売された時には「幻の名盤」扱いで知る人ぞ知るという感じで、売れても数千枚だったでしょうから。CDを買ったみなさんはどんな風な感想を抱きながら「クルーエル・ウィンド」を聴いているのでしょうか?そのうち何人かはエリック・カズのアルバムを買ったりするのでしょうか?おそらくはそんなこともなく、単なるおしゃれなコンピの中の一曲としてサラっと聞き流しているだけでしょうね、歌詞なんかもほとんど注意されず。

父は愛する息子を失った

母はそれを知らなかった

冷酷な風が僕を連れ去った

冷酷な風が連れ去った

妹は僕の叫びを聞いた

荒れ狂う潮の罠にはまり

海に飲み込まれる

お前だけが僕を救える

お前だけが僕を救える

歌え

弟は泣き出す

他に何もできないから

潮の流れは変わるだろう

けれどお前は知ることはないだろう

この世界がどこへ向かうのか

この世界がどこへ向かうのか

歌え

父は愛する息子を失った

母はそれを知らなかった

冷酷な風が僕を連れ去った

それが当たり前のように

冷酷な風が連れ去った

牧場を歩けば

太陽が目に入る

教会の鐘が鳴り、鳥たちは歌う

お前のやったことを見るがいい

ここに来てお前がやったことを知るがいい

父は愛する息子を失った

母はそれを知らなかった

冷酷な風が僕を連れ去った

それが当たり前のように

冷酷な風が連れ去った

冷酷な風が僕を連れ去った

それが当たり前のように

冷酷な風が連れ去った

Cruel wind by Eric Kaz

72年という発表年を考えるとCDのライナーにもあるように「冷酷な風が僕(の命)を連れ去った」というリフレインの「冷酷な風」とはベトナム戦争のことだと思われます。このことは恥ずかしながらLPを聴いていた学生の頃に僕は全然気づいていませんでした。僕もこの曲を単なる<ビューティフル・ソング>として聴いていた訳でエリックのことえらそうに書ける立場じゃないですね。でもひょっとするとそういう聴き方してる人が多いからこのアルバムが日本でのみCD化されているのかもしれませんね。怪我の功名というか(笑)。

今回聴きなおしながらふと思ったのがこの歌でFatherとかMotherが繰り返し出てくるのはマーヴィン・ゲイの「愛のゆくえ(What's Going On)」の影響なのかも知れないということです。マーヴィンのあの歌もベトナム戦争への痛烈な批判でしたからね.

『ビューティフル・ソング』のプロデューサーの思惑が何であれこの名曲が多くの人の耳に届くのならば、それはそれで素直に喜びたいと思います。

そして、「冷酷な風」が僕の日常から連れ去り、生命までも奪い去る。「それが当り前」のような世の中にさせない、そんな祈りが皆の心に静かに、だけど強くしみこむことを願います。だから「歌え!」。

イフ・ユアー・ロンリー/エリック・ジャスティン・カズ

¥1,234

Amazon.co.jp

カル・デ・サック/エリック・カズ

¥1,234

Amazon.co.jp

クレイグ・フラー/エリック・カズ/クレイグ・フラー/エリック・カズ

¥3,240

Amazon.co.jp

1000年の悲しみ/エリック・カズ

¥2,700

Amazon.co.jp

エリック・カズ: 41年目の再会/エリック・カズ [ERIC KAZ]

¥2,149

Amazon.co.jp

サインはピース

フェイスブックの方で仕事で出張の時に車の中で聴いているCDをアップしているのですが、先週聴いていたのがブッダ・レコードのヒット曲が41曲入った2枚組のコンピレーション。

ラヴィン・スプーンフルの「サマー・イン・ザ・シティ」に始まり、1910フルーツガム・カンパニーの「サイモン・セズ」、レモン・パイパーズ「グリーン・タンバリン」、オハイオ・エクスプレスの「ヤミ・ヤミ・ヤミ」といったバブル・ガム・ヒットからスティーヴ・グッドマンの「シティ・オブ・ニューオリンズ」、グラディス・ナイト・アンド・ピップスの「夜汽車よジョージアへ」、ストーリーズの「ブラザー・ルイ」までゴキゲンなナンバーがそろっています。

そんな中、イントロが流れた瞬間に思わず顔がスマイルしてしまったのがオーシャンの「サインはピース」。まさにタイトル通りラヴ&ピースでハッピーなナンバーです。

ところでこの曲、邦題が「サインはピース」で日本盤のシングルのジャケットも長髪の兄ちゃん姉ちゃんたち(ヒッピーまではいかないかな)たちの写真がピースマークの中にあしらったデザインで、それもあって「ラヴ&ピースでハッピー」と思い、時節にぴったりだろうと取り上げてみたのですが、原題は「Put Your Hand In The Hand 」=あなたの手をその手にゆだねなさいみたいな意味になるもので、はたしてどこに「ピース」が出てくるのでしょうか。

というわけで、いつものように歌詞を訳してみました。

あなたの手を水を鎮めたあの方の手にゆだねなさい

あなたの手を海を鎮めたあの方の手にゆだねなさい

自分を見つめなおしなさい みんなも違って見えるはず

ガラリヤから来られたあの方の手にあなたの手をゆだねなさい

聖書を読むたびにいつも震えたくなる

大工が俗化した神殿を清めるところを読むときに

そこに群れる商売人たちと僕のどこが違うのか

本来あるべき姿なのかと胸がいたむ

僕が7歳になる前に母は祈り方を教えてくれた

ひざまずき祈れば天国に近づくのだと

父は妻と二人の子供と暮らした

あなたはあなたの成すべきことを成せばよい

彼の生き方に倣いながら

あなたの手を水を鎮めたあの方の手にゆだねなさい

あなたの手を海を鎮めたあの方の手にゆだねなさい

自分を見つめなおしなさい みんなも違って見えるはず

ガラリヤから来られたあの方の手にあなたの手をゆだねなさい

あらら、ピースのピの字、平和のヘの字も一切出てきませんね。歌詞の中に「ガラリアから来たあの方the man from Gallalee」とあるのは勿論イエス・キリスト(大工もイエスのこと)のことです。なんと、この歌ゴスペル・ソングだったんですね。ゴスペルといえば同じコンピに収録されているエドウィン・ホーキンズ・シンガーズの「オー・ハッピー・デイ」のような厳かな感じの歌を思ってしまうのですが「サインはピース」のようなポップでキャッチーなゴスペルというのもあるんですね。もちろんゴスペル・ソングというジャンルは歌詞がキリスト教がらみかどうかで判断されるわけでサウンドは二の次、ヒップホップやテクノのゴスペルというのもありなんでしょうけど。

シングル盤のジャケット裏の解説には以下のような文章があります。

今年の始め(ママ)カナダでNo.1を記録、これをアメリカのユニークなレコード会社”カマストラ”が契約して全米にお得意の大プロモーションをしたわけです。世界中の若者達に””手に手をとって・・・・・”と愛や幸福を歌うのも、カナダには自然に恵まれた心の豊かな若者がいっぱいいるからでしょうネ。

大自然の中で育ったカナディアンだからこその愛と幸福の歌、なんとも勝手な解釈と思いますが日本でゴスペル・ソングの・・・・と言っても???でしょうからいたしかたのない紹介だったのかなとコロムビアのディレクター氏の苦労が忍ばれます。しかし当のカマストラ(ブッダのサブ・レーベル)がこのゴスペル・ソングをアメリカで発表したベースには69年にエドウィン・ホーキンズ・シンガースの「オー・ハッピー・デイ」を全米NO.2の大ヒットにした経験からゴスペル・ソングでもポップ・チャートで売れるという自信みたいなものがあったかもしれないですね。

Oh Happy Day - The Edwin Hawkins Singers

「サインはピース」をウィキで調べると曲を作ったのはジーン・マクレーランGene MacLellanというカナダのシンガー・ソング・ライターでカントリーのスタンダードとなっている「スノーバード」が有名な人です。そして「サインはピース」は「スノーバード」をヒットさせたことでも有名なカナダのシンガー、アン・マレーが70年のアルバム用の一曲として最初に取り上げたようです。

Anne Murray - Put Your Hand In The Hand (1970)

印象的なイントロのドラムはアン・マレーの時からあったんですね。オーシャン版ではドラムの後ピアノが入って来るところでハーモニカが聞こえてきてガクっと来ますが、オーシャンのやつは基本的にはアン・マレー版の焼き直しという感じがします。

この歌が実はゴスペル・ソングだったということでカバーがたくさんあります。ジョーン・バエズ、エルヴィス・プレスリー、フランキー・レーン、サンディ・ポージー、ロレッタ・リン、リン・アンダーソンなどなど。YOUTUBEでいろいろ聞いてみましたがダニー・ハザウェイのバージョンを聴くとこの曲がゴスペル・ソングなんだということが日本人の僕にもはっきりと分かる素晴らしいものでした。

Put Your Hands In The Hand - Donny Hathaway

それにしても、「サインはピース」を取り上げ「平和」について熱く語ろうと思っていたのですが見事に肩透かしをくらわされてしまいました。

最後に気分直しにみんな出し好きな1910フルーツガム・カンパニーの「サイモン・セッズ」を。しかしこの歌も”サイモンいわく”なんてちょっと聖書ぽいけど、まさかね。

PS. Simon Says : サイモンセッズは英語圏の人にはよく知られている子供の遊び。サイモン役を一人決め、全員はこのサイモンの命令に従って手を上げる、足を触るなどの行動するが、その命令は必ず「Simon says…」(サイモンの命令…)で始まる。もしこの言葉で始まらない命令に従った場合は失格である。

SANOジャケ・シリーズ#1 『Private Side』

1ヶ月のご無沙汰でした、Sugarmountainでございます。お耳の恋人、鳥肌音楽提供、 『SANOジャケのアルバム』第一弾をお贈りいたします。あらら、これどこかで見たことあるぞ、なジャケットのアルバムをご紹介していきたいと思います。決して画像検索しないでくださいね。

記念すべき第一弾はジョン・オウアとケン・ストリングフェロウJON AUER + KEN STRINGFELLOWのタイトルもモロの『プライヴェイト・サイドPrivate Side』です。

今更ネタバレをするのも恥ずかしいジャケットです。ジョン・オウアとケン・ストリングフェロウというユニット名もバッタくさいなぁと思ってしまったのですけど、90年代以降のシーンにうとい私は知りませんでしたが、この二人88年デビューのシアトル(近郊)出身のパワー・ポップ・バンド=ポウジーズの中心メンバーなのだそう。

ちなみにポウジーズはこんな感じの音楽です。

The Posies - Dream All Day

ポウジーズは98年にいったん解散状態になり2005年に再結成しアルバムを一枚だしたようですが、その後はアルバムの発売もない模様。『プライヴェイト・サイド』はバンドが解散時に作られたアルバムのようですね。米ウィキをみるとこの二人ポウジーズと並行してあのアレックス・チルトレンのビッグ・スターのメンバーでもあったみたいです、好きな人は好きなんだろうなぁ。

Love Revolution - Big Star

おっと肝心の二人の曲を忘れていました。これがなかなかに渋い名曲であります。

JON AUER + KEN STRINGFELLOW - "When The Lights Go Up"

念のためジャケの元ネタを

思えばこれもこいつのオマージュなんでしょうね。

最後に『プライベイト・アイズ』から一曲。

そいつはダメだって

できないよ

Daryl Hall & John Oates - I Can't Go For That (No Can Do)

PS.デューク中島先輩より送っていただいた「SANOジャケ」です。うーんこれはオマージュなのか微妙な感じですね。でも「廃墟の鳩」の加橋かつみ一人反対向き、アゲインのジャケではニール一人が反対向きで何度かバンドから脱退状態になっていましたので、重ねたんでしょうね。とすればオマージュ、というかパロディか、といっていいのかも。

SANOジャケ?#2 「BORN TO ADD」

さてSANOジャケの第2弾に入る前に、はたしてSANOジャケとパロ・ジャケ(パロディ・ジャケット)もしくはオマ・ジャケ(オマージュ・ジャケット)の違いってなんなんだろうっていううことの僕なりの考えを。

まずオマ・ジャケなのですが、これはそのミュージシャンが先達であるミュージシャンが大好きで大好きでたまらず、音楽性も思いっきり影響されている場合に、音楽だけでなくジャケットまでその先達のジャケットやプロフィールを真似てしまうもの。この場合は音を聴けばそのミュージシャンがある先達に影響されているのはまる分かりになるため、ジャケが似てしまっても「しょうがねぇやつだなぁ」ってな感じでむしろ微笑ましく思えてしまうもの。

例えばこういうやつですね。 →→→

→→→

50年代の「反抗」のシンボルであるエルヴィスのジャケのアーチスト名のデザインをそのままいただいたアルバム・タイトルを使い、ギターを叩きつけているクラッシュこそが80年代の「反抗」のシンボルであると視覚的に訴えた素晴らしいジャケットだと思います。真似ているからこそ新たな意味が付加されるということかと思います。

次にパロ・ジャケ。これはほとんど説明いらないかと思います。あるジャケットのデザインを面白おかしくアレンジしちゃうものです。これについては元のジャケが有名であればあるほど効果的になります。

例えばこんなやつ。 →→→

→→→

叩きつけるギターをつるはしに替え、タイトルも『ロンドン・コーリング』から「労働コーリング」へ、みごとです。単なる親父ギャグともいいますが・・・。

ちなみに歌はこんな感じ。テーマ的にはクラッシュに通じるものも感じられます。

オマ・ジャケにしてもパロ・ジャケにしても元ネタがあるということをあえて隠さない。パロジャケについては逆に元ネタが分かっていなければ面白くもなんともないし、オマ・ジャケは元ネタを知っていれば、より作品のことが楽しめます。ミュージシャン側はジャケを手にするファンたちが当然元ネタのことを知っているであろうことを前提にジャケをデザインしています。

ではSANOジャケはどんなやつか。

人によって意見はいろいろあるでしょうが、僕個人は例えばこんなやつがSANOジャケと思います。 →→→

→→→

数あるロック・アルバムのジャケの中でも最も有名なジャケのひとつブルース・スプリングスティーンの『明日なき暴走』と倉木麻衣のシングル「STAND UP」のジャケです。倉木の元ネタが『明日なき暴走』であるのは一目瞭然です。ただしそれは僕がロートルのロック・ファンだからであって『明日なき暴走』が発表された年にはまだ生まれてもいない倉木のファンの多くは『明日なき暴走』を知らないと思われます。ジャケをデザインした人間はそのことを踏まえた上でボスの音楽とはほとんど何の縁もゆかりもない倉木のジャケに『明日なき暴走』のデザインを流用しています。そしてジャケを見たファンは「おっ今回の倉木のジャケは渋くてカッコいいね」みたいなことを思ったのではないか。そう「カッコいい」、ただ単純に元ネタのカッコよさを借りているだけで、元ネタと倉木の間には何の相乗効果も表れません。

ついでに言っておきますとこの「STAND UP」という歌自体も借り物っぽいのです。

倉木麻衣 「Stand Up」

animalhouse - wasted

SANOってますね完全に。倉木がデビュー間もない頃、ダウンタウンのHEY!HEY!HEY!に宇多田ヒカルがゲストで出たときにハマちゃんが「(倉木麻衣は)お前のパクりやん」と言って問題になっていましたが、こういうの聴くとねぇ。

せめて倉木の歌がボスの影響を感じさせるような歌だったら少しは救われるのですが。ありえないですか。

さて、本題です。

ボスの『明日なき暴走』を元ネタにするのであればこのくらいやって欲しいというやつを二題。

まずはブルース・スプリングストーンの「ミート・ザ・フリントストーンズ」です。『明日なき暴走』のジャケを開いた状態のボスとクラレンス・クレモンズの写真をイラストにしたもので60年代前半に大人気だったアニメ「フリントストーン」にあわせて、ボスはフレッド・フリントストーンの、クラレンス・クレモンズは恐竜ディノのいでたちで描かれています。

ブルース・スプリングストーンの正体はボルチモアの漫画家でシンガー・ソング・ライターのトム・キャラクレイと絵描きでギタリストのクレイグ・ハンギンが82年とあるパーティで意気投合して作られたキャラクターのようです。楽曲は上にも書いたアニメ「フリントストーンズ」のテーマ曲で曲が始まる前の語りの部分からなにから見事にスプリングスティーンを真似ています。

Bruce Springstone - Meet The Flintstones

B面曲は「私を野球につれていって」のカバーなのですが、こちらも見事なボスのスタイルで歌われています。これを聴きながら思ったのですが日本男子であれば誰しも一度くらいはサザンの歌真似を口ずさんだことがあるようにアメリカ男子の誰もが一度はボスの真似して歌うんじゃないかなということ。

Bruce Springstone, Take Me Out to the Ball Game

もうひとつは日本人もみんな知っているあのパペットたちによるパロディです。

そうセサミ・ストリートによるR&Rアルバムです。タイトルは『算数のために生まれた』みたいな意味なんでしょうか?このアルバムの中にはブルース・ストリングビーンとザ・S・ストリート・バンドによるアルバム・タイトル曲「ボーン・トゥ・アド」が収録されています。S・ストリート・バンドのS・ストリートは勿論セサミ・ストリートですね。

Born to Add

これ最高ですね。途中のサックス・ソロも笑えます。

このアルバムの最後にもS・ストリート・バンドの「バーン・イン・ザ・USA」という曲が収録されています。タイトルは「アメリカの小屋」ですか。

Sesame Street - "Barn in the USA"

SANOジャケ#3 エルヴィス・ファンは大正解

SANOジャケという少し不謹慎なタイトルのエントリにまーしーさんが反応してご自身のブログでもそっくりなジャケットについて言及されています。

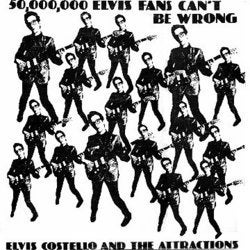

そこで取り上げられているのは、まーしーさんのフェイバリットなエルヴィス・プレスリーの『エルヴィスのゴールデンレコード第2集 (Elvis' Gold Records Volume 2: 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong)』です。

まーしーさんに怒られることを覚悟で言わせていただけば、とびぬけて素晴らしいデザインとは思いませんが、とにかくエルヴィスがいっぱい=エルヴィスまみれのジャケットは数多いアルバムの中でも最も印象に残る一枚であるとは思います。ゴールドのスーツももちろんゴールド・レコードにかけているのでしょうが、これはもう当時ゴールド・レコードを連発していたエルヴィスでなければ着ることが許されないといえますね。

この大小さまざまのエルヴィスがいっぱいというデザインは真似しやすいのか、数多いアルバムの中でも前回エントリで紹介したデビュー・アルバムについでそっくりなジャケが多いアルバムでもあります。そしてまーしーさんがSANOジャケとして挙げているのは次の2枚。

エルヴィスに遠慮してかゴールドのスーツは着ていませんが、あきらかにエルヴィスを意識しているロッド・スチュワートの『ボディ・ウィッシーズ』です。しかし、なぜこのアルバムでエルヴィスのデザインを引用したのか、必然性が感じられないのが正直なところ、とつぜんひらめいたのでしょうか?ただ真っ黒なバックに赤いスーツという配色はデザイン的には元ネタを超えているとは思います。

そしてもう一つはボンジョヴィの2004年のBOXセット『ザ・プレミア・コレクション ~100,000,000 ボン・ジョヴィ・ファンズ・キャント・ビー・ロング100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong』です。元ネタではエルヴィスの立姿の写真のサイズをさまざまに変えたものをいっぱい並べていましたが、ボンジョヴィのものはメンバーの立姿の写真とそれを切り刻んだ写真を並べているという違いはありますが、金色のスーツといいパッと見た瞬間に受ける印象はそっくりやんと思います。

BOXセットという集大成盤でこのデザインというのはロッドと違って必然性も感じられます。

注目いただきたいとのはタイトルです。エルヴィスの『ゴールデン・レコード第2集』の原題は「Elvis' Gold Records Volume 2: 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong」というものです。原題はGoldなのに邦題がゴールデンとなっているのは第1集が「Elvis' Golden Records」で邦題が『エルヴィスのゴールデンレコード第1集』だったからと思われます。ちなみに邦題に第1集というのがつけられているのは日本でアルバムが出たのがアメリカで第2集が発売された後、ひょっとしたら『第2集』と同時発売だったのかも知れないですね。話がそれてしまいましたが邦題は『ゴールデン・レコード第2集』とそっけないのですが、原題では『50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong』というサブ・タイトルがついています。というかジャケットを見るとこちらがメイン・タイトル扱いですね。

このタイトル日本語にすると”5000万人のエルヴィス・ファンは間違いっこないよ”とでもなるのでしょうか。イカす音楽を聴きたくてエルヴィスのレコードを買ってくれた5000万人のファン(延べ人数でしょうね)は大正解だよ、だってエルヴィスくらいイカす音楽はないもんみたいなタイトルなのかなぁ。ということでボンジョヴィのBOXの原題を見ると『100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong』となっています。キングの5000万に対して、ファンの数が1億となんとも畏れ多い数になっていますが、実はこのBOXはボンジョヴィのアルバムの累計販売数が1億枚を超えたことを記念して編集されたのでこのタイトルがつけられたようなので、これもエルヴィスに倣っています。ジャケだけじゃなくタイトルも真似ていて内容もベストとくればこれこそオマージュといえるでしょう。

おっと、まーしーさんの記事に補足するみたいなこと書いちゃって気分を害されてるかもしれませんが、今回の僕が書きたかったのはエルヴィスの金のスーツ、アルバムを見るたびにどこかで見たことあるよなぁと思っていたのですが思い出しました。関西在住の方なら、よくご存知のこの方、自称”おぼっちゃま”です。

そう横山たかしひろしの横山たかしです。絶対真似てますよね(笑)。ついでにいうと『』ボディ・ウィッシーズ』のジャケットはおそらくは来日中のホテルで横山たかしひろしの漫才を偶然見たロッドがたかしの真っ赤なスーツを真似たのではないかと思うのですが・・・、すみません今日はネタありきのエントリになってしまいました。

お口直しに他にもこんなのありましたっていうやつを。

これはオフィシャルではなく、なんでもありのブートレグのアルバムなので反則かもしれませんが、自分の名前をキングからとったエルヴィス・コステロなので、なんでオフィシャルでこういうジャケを作らなかったのだろうという気もします。

お次は2004年発売のフォールのベスト・アルバム。アーガイルの服と言いタイトルのファンの数が5万人といいなんとも控え目というか地味になっちゃってます。

そして、こちらは金色のスーツがエルヴィスを意識しているフィル・オクスの『グレイテスト・ヒッツ』。ライヴ・アルバムのようなジャケット写真でベスト・アルバムのようなタイトルですが、実際はヴァン・ダイク・パークスのプロデュースによる全曲スタジオで録音された新曲ばかりのオリジナル・アルバムというひねくれたアルバム。

裏ジャケをみると50 PHIL OCHS Fans Can't Be Wrongというエルヴィスのタイトルからの引用と収録曲分のゴールド・ディスクが並んでおりエルヴィスのパロディであることが種明かしされています。それにしても50人のファンとは・・・。シカゴが歌った「クエスチョンズ67/68」やグラハム・ナッシュの「シカゴ」で歌われた「シカゴ事件」で挫折し歌うことの無力さを感じ、前作の『退役のリハーサル』では墓碑銘を刻んだ自分の墓をジャケットにしていましたが、この50人という数からはフィル・オクスの人間不信感が感じられる気がします。

PHIL OCHS/NO MORE SONGS

空には星が浮かび さよならの時だ

浜辺に打ち上げられたクジラは 死んでいく

僕は白旗を持ち 砂には白い骨

もう これ以上 歌えないだろう

ハローハローハロー 誰か帰ってるかい?

僕が言えるのは ごめんのひとこと

夜明けにドラムが響き すべての声は失われる

もう これ以上 歌えないだろう

念のために横山たかしひろしの漫才です。

「マチャチューチェッチュちゅう」

SANOジャケ?#4 時のたつまま

Jersey Girl - Tom Waits

フェイスブックでお友達になっている方がこんな投稿をされていらっしゃいました。

>永い時間の中で歌手の声も当然変わってくる。Tom Waitsは思い入れのあるシンガーだけど, 声に関しては今のギョロギョロ声は苦手で, リアルタイムで愛聴した2ndあたりまでの声が好きだ。

これについて、いろいろなコメントも寄せられていて興味深く読ませていただきました。

個人的なことを言うと僕も冒頭にアップした「ジャージー・ガール」が収録されているアルバム『ハート・アタック・アンド・ヴァイン』あたり、つまりはアサイラム時代が多くの方と同じように好きです。「ジャージー・ガール」はかなり「ギョロギョロ声」になっているのですが、シャラララーのとこが好きで時々アルバムを引っ張り出して聴きます。この曲はご当地のヒーロというか「ボス」であるスプリングスティーンもカバーしていて、トムに比べずいぶんと優しいシャラララーが聴けます。名曲ですね。

Bruce Springsteen - Jersey Girl (Live)

ところでトム・ウェイツのアルバム・ジャケットはアルバムにお中身を視覚化した素敵なものが多いのですが、2枚目の『土曜日の夜The Heart of Saturday Night』もそんな一枚です。

ネオンきらめく街角にツイードのジャケにハンチングというおしゃれをして咥えたばこでたたずむトム。通りの向こうからはドレスアップしたブロンドの女が・・・・。

映画の一場面のようなこのイラストはおそらくはタイトル曲からのインスピレーションだと思っていました。

(Looking for) The Heart of Saturday Night

金曜には給料が ポケットはジャラジャラ

ネオンを思うだけで 体中が疼きだす

だから 6気筒で街を流して

土曜の夜の恋人を探すんだ

もちろん歌の世界の視覚化という意味合いもあるのでしょうが、実はこのジャケットにも元ネタがあったんですね。ドレスの女に惑わされてしまうのですが、女や街往く人々を画面から消し去りタバコを手に持ちシルクハットで着飾った男が街角にたたずむ姿をイメージしてください。中身を聴いたことのない僕でもジャケットだけは知っているフランク・シナトラの『イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ』です。

アルバム全曲を聴いたこともなくネットで得た情報だけで申し訳ないんですが、このアルバムはシナトラ40歳の作品でちょうどLP盤が誕生した時期にあたり、いわば新しいメディアを使った意欲的な作品であったようです。それは収録された16曲があるテーマのもとに選曲されているという、いわば「コンセプト・アルバム」のはしりのようなものであったことです。そのテーマというのは「孤独」「内省」「失恋」「人間不信」「憂鬱」そして「ナイトライフ」という都市生活者の抱える問題で、たしかにジャケットのシナトラはタバコを吸うのも忘れ心ここにあらずといった沈鬱な表情で佇んでおり、街を覆うブルーの空気は孤独なシナトラの心を見事に表現していると思うのですが、いかがでしょう。

Frank Sinatra In The Wee Small Hours Of The Morning

夜が明ける前の短い時間

世界がまだ眠りについている時に

寝ぼけ眼で目を覚まし

あの娘のことを考える

二度寝のために羊は数えない

きみの淋しき心はよく知っている

彼女からの電話が無い限り

きみのものになることはない

夜が明ける前の短い時間

いつだってきみは彼女を思い

淋しき心になる

街を覆う青は夜が明ける前の色なんですね。

ジャケットを含めてたしかにコンセプト・アルバムといえるのかもしれませんね。ロック育ちの人間なので60年代半ば以前のアルバムというのはシングル曲とカバー曲の寄せ集め的なものでジャケットも単純に歌手のポートレイトを使った取るに足らないものというイメージを持ってしまっているのですが、もちろんロックが生まれる前にもジャズだったりポピュラー音楽の歴史というものはあったわけで、こういう歌もジャケットもちゃんとしたテーマを持ったものがあっても当然といえば当然ですよね。はっきり言って井の中の蛙です、おはずかしい。

トム・ウェイツはシナトラのこのアルバムが大好きでオマージュを行うこととなったようです。それにしても都会(ここではロスでしょうか)の街角をモチーフに同じように「孤独」を描いているのですが、かたやブルーな街角に独りぼっちの男、かたやネオンの下、永遠に自分のものにはならないであろう女を待ち続ける男という違った表現になっているのは、55年と74年という20年近い時の流れゆえなのでしょうか。

『イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ』には僕の大好きな歌手によるオマージュ・ジャケットがあります。それはこちら。

88年発売のハリー・ニルソンの『夜のシュミルソン ~レア・トラック A Touch More Schmilsson in the Night』です。元々73年に発売されたロック歌手によるポピュラーのスタンダードのカバー集として最初に成功したアルバム『夜のシュミルソンA Little Touch of Schmilsson in the Night』に当時のセッションのアウト・テイク6曲を加えてCD化されたアルバムです。このシナトラとニルソンを入れ替えただけのジャケットは一瞬、パクリか?、と思われるかもしれません。しかし『夜のシュミルソン』にはストリングスのアレンジャーとしてフランク・シナトラのアレンジで有名なゴードン・ジェイキンスを招いています。言ってしまえばプロデューサーのデレク・テイラーはシナトラ・テイストのサウンドでロック歌手のニルソンが歌うアルバムを作りたかったと思われ、つまりは収録された楽曲でもシナトラとニルソンの置き換えを行っているわけで、ジャケでもシナトラとニルソンを置き換えているのは当然というオマージュ作品になっているというわけです。

"As Time Goes By" Harry Nilsson (1973)

それにしても、いい声してるよなぁ。早逝したのが残念です。

最後に『イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ』の夜明け前の一瞬の「青」ですが、この青を印象的に使った日本のバンドのアルバムがあります。スカンピンたちの饗宴の果てを描いたジャケットです。

はちみつぱいの『センチメンタル通り』、考えようによってはこれも都会の「孤独」を描いているのかも(笑)

The Heart of Saturday Night/Elektra / Wea

¥1,896

Amazon.co.jp

In the Wee Small Hours/Capitol

¥1,626

Amazon.co.jp

A Touch More Schmilsson in/RCA

¥1,229

Amazon.co.jp

センチメンタル通り/はちみつぱい

¥1,543

Amazon.co.jp

国のために用意はいいか?

先週、図書館から借りてきた萩原健太氏の「ボブ・ディランは何を歌ってきたか」を読みながらBGMとしてスマホに入っているディランのアルバムを聴いていました。「風に吹かれて」や「激しい雨が降る」なんかを聴きながら「反戦歌」か、時節柄ブログのネタに取り上げてみようかな、なんて思ったときに真っ先に思い出したのがニール・ヤングの「戦いの歌」でした。

Neil Young Graham Nash - War Song (1972).

朝 君の目が覚めると

空を飛ぶ飛行機の中にいた

投下される爆弾が

君の瞳の中のすべての嘘を

粉々にしていく

私は戦争を終わりに出来る

そんなことをいう男がいる

ジャケットがニールのギター弾き語りの写真なのでニールのソロと記憶していましたが、クレジットはニール・ヤングとグラハム・ナッシュですね。このシングルの録音は1972年の5月22日、アメリカでの発売は6月24日となっています。邦題は「戦いの歌」という曖昧なものになっていますが原題はそのものズバリの「War Song」=「戦争の歌」というものです。5月8日当時の大統領ニクソンは泥沼化し先の見えないベトナム戦争を終結させようと北ベトナムへの爆撃を再開することを決めます。北爆の再会はベトコン兵士だけでなく一般市民の多くも犠牲者となることを意味します。録音は5月22日、歌詞を読んでいただければニクソンに対する強い抗議の歌であることは明らかです。当然その反戦的な歌詞にはチェックが入り放送自粛対象曲となってしまい、ラジオでほとんどかかることもなくあっという間に生産中止となり市場から消えてしまったようです。

その後はワーナー系の歌手のサンプラー・アルバム「LOSS LEADERS #17: Hard Goods (1974) 」(日本では普通に市販された『ホット・メニュー』のようなやつでワーナーの輸入盤の内袋によく印刷されてたやつ)に一度収録されただけで、2009年の『アーカイヴBOX』が発売されるまでアルバムなどに収録されることがありませんでした。日本盤もおそらくファースト・プレスだけで消えてしまったと思われ、幻のシングルになっていました。僕は幸運にも学生時代に中古を安価(たぶん500円しなかった)でゲットして個人的なお宝の一枚となっています。

アメリカ盤のシングルのジャケなのですが、なんとも味気ないものですね。あれっと思ったのですが、よく見るとB面曲は「ダメージ・ダンThe Needle and the Damage Done」になっています。日本盤のB面は「国のために用意はいいか?Are You Ready For The country」だったんです。

スリップ・アンド・スライディンごっこをしたり

ドミノ倒しを楽しんだり

左にいったかと思えば 今度は右

べつに罪をおかしてはいないけど

出発の時が来る前に

自分の人生をはっきりさせなきゃな ボーイ

出発の時が来たんだ

国のために用意はいいか?

牧師と話をした

神は僕のそばにいるそうだ

それから 死刑執行人に出会う

彼は言った 「死ぬ時だよ」

自分の人生をはっきりさせなきゃな ボーイ

理由は分かってるはずだ

歌の冒頭に”Slippin' and Slidin'”っていうリトル・リチャードの歌としても有名な一節がでてきます。そのまま訳したら”滑って、滑って”となるのかな。

ネットで調べるとアメリカにはそういう名前の遊びがあるようです。芝生に長いビニール・シートを敷き、中性洗剤のようなものを溶かした水をまんべんなくまき、その上を滑って遊ぶというもののようです。よくプロ野球の途中で雨が降り出すとダイアモンドにブルーシートが敷いて試合が中断になることがあります。中断が長引き退屈しだしたお客さん和ませるために助っ人外国人の選手がグランドをダッシュしてブルーシートにヘッドスライディングで思いっきり滑っていき拍手喝采を浴びるというシーンがありますが、ああいうのを想像すればいいのかと。

そこからの連想でベトナムの湿地帯で泥に足を取られ思いっきり滑って転んでしているアメリカ兵の姿も思い起こされます。

後、ヴァン・モリソンの「ブラウン・アイド・ガール」の中にも”Slippin' and Slidin'”という歌詞が出てきますが、どうやらヘロインの静脈注射のメタファーのようですね。「ブラウン・シュガー」でもお馴染みのようにブラウンもヘロインのメタファーということでヴァンのこの歌もドラッグ・ソングという解釈もあるようです。ベトナムでもアメリカ兵がドラッグを使っていたなんてのは映画なんかでもよく見るシーンです。

そして「ドミノ倒し」、ドミノといえばアメリカがベトナム戦争にのめり込む原因となった「ドミノ理論」を思い出してしまいます。

「一国が共産主義化すると,ドミノ倒しのように近隣諸国が次々に共産主義化するという主張。冷戦時代にアメリカが共産主義勢力の拡大を阻止するために唱えた。」by大辞林

つまりベトナムが共産化すると周りの東南アジア諸国も次々と共産国となり、資本主義国家であるアメリカの存在に対して大きな脅威となってしまいます。だから、それを阻止するため=アメリカを守るためには海の向こうのベトナムに出兵し共産主義者たち(ベトコン)を抹殺しなければならない。そしてこれは資本主義国家を守るための、やむをえない(集団的)自衛のための戦争であるという論理です。

まぁそういう理論の元、太平洋の彼方に250万の若者を送り込み30万人以上の負傷者と6万人近い死者を生み結局勝利できないというまさに「不毛」で「泥沼」の戦いを10年以上つづけることになります。

「国のために用意はいいか?」は1972年2月発売の『ハーヴェスト』に収録されていますが録音時期は1971年の前半。アメリカ軍がベトナムだけではなくカンボジアやラオスへも兵を進めていた時期にあたります。そのへんのことを踏まえて「出発の時が来た、国ために(不毛な戦いの)用意はいいか?」という強い皮肉を込めた歌詞をニール・ヤングは書いたのだと思います。

ところで、ドミノ理論ではありませんが、国家の存立危機が訪れると判断されれば海の向こうの国にまで「自衛」のために出かけるという構図って、なんかに似てますよね。

今の日本、「国のために用意はいいか?」と歌うミュージシャンはいないのでしょうか?

PS.元春は2004年のアルバムでこう歌っていました。

佐野元春 and the hobo king band 「国のための準備」

その30年ほど前に泉谷はこう歌っていました。

国旗はためく下に 1985.05.02 芝郵便貯金ホール。泉谷しげる(vo)、布袋寅泰(g)、吉田健(b)、友田真吾(ds)

今の言葉で歌うミュージシャンは・・・

俺の手持ちと言えば 自由の歌だけ 一緒に歌ってくれ 自由の歌を

こんな時、ジョーが居てくれたらなぁ・・・

ギラギラの太陽の下 ボロボロにされて

俺は法と戦い 法が勝った

俺は法と戦い 法が勝った 法が勝った

金が必要だったが 俺には無かった

俺は法と戦い 法が勝った

俺は法と戦い 法が勝った 法が勝った

憎悪と戦争

たったひとつ俺たちが手にしたもの

目を閉じていたら

それは消えはしない

お前も加担しなけりゃならない

そこいら中にはびこる

憎悪 憎悪 憎悪 国への憎悪

丘では「人民を解放しろ」という声が響いている

いや 39年のあの日の残響なのかも知れない

塹壕は詩人たちであふれ

ボロボロの兵隊が 次の戦線のため

銃剣を手入れする

俺には別の時代の音楽が聞こえている

スペインの爆弾はコスタブラバに落とされる

今晩俺はDC10で飛び立とう

公共サービスのアナウンスです

ギター演奏とともに送ります

あなた達の権利を知ってください

それは三つあります

ひとつ

あなた達には殺されない権利があります

殺人は犯罪です!

警察や独裁者はその限りではありません

あなた達の権利を知ってください

ひとつ

あなた達にはお金をかせぐ権利があります

もちろんあなた達が多少の調査や辱めを苦にしない場合ですが

もし 嘘をつこうとしたならば

リハビリを施さねばなりません

あなた達の権利を知ってください

あなた達の権利を知ってください

ひとつ

あなた達には言論の自由があります

実際にそれを行使しようとする馬鹿者でない限りにおいて

あなた達の権利を知ってください

これがあなた達の権利です

全部で三つ

俺の手持ちと言えば 自由の歌だけ

一緒に歌ってくれ 自由の歌を

俺の手持ちは 回復の歌だけだから

自由を取り戻す歌

精神の奴隷状態から自分を取り戻せ

自分の意志だけが 自分を自由にできる

原子力も恐れるな

時の流れを止めることは誰にもできない

Well, you know,You better free your mind instead

Disturbing footage of John Lennon mocking disabled people leaves fans in shock

英国のバラエティ「60年代にはOKだった」で放映されたビートルズのステージのクリップの中のジョン・レノンによる障碍者の物まねが英国で物議をかもしているようです。

確かに今の視点では許されない行為なのですが、半世紀前にはそこまで強い拒否感のようなものは無かったと思われます。日本でも「かたわ」とか「ちんば」といった言葉が平気で使われていましたしね。

「ビートルズ(ジョン・レノン)のダークサイド」みたいな論調もあるようなのですが、こういう見方ってその人の人生の一部分を切り取って流布・拡散させることで、その一部分がその人のすべてであるように錯覚させるインターネット時代の功罪という気がします。

ジョン・レノンが生きていたらどうコメントするでしょう。「若気のいたり」「無知だった」「勝手にほざいとけ」?

確かに半世紀前のこの物まねは、今の視点では、許されないとは思いますが、こんな愚かな行為をした若者がわずか10年後には「I hope someday you'll join us And the world will be as one 」(肌の色や宗教が違っていようと、健常者であれ障碍者であれすべての人々がひとつになれるってことですよね)と歌っていたといったことも僕たちは忘れてはいけません。

反差別や共生といった運動が広がっていった契機のひとつにはビートルズの音楽を象徴として若者の意識変革が起こっていったということが言えると思うから。

引用した記事から僕が学ぶとすれば「どんなに聖人のように思われている人でも、過去であれ未来であれ、間違いはおかす」ということ、だからこそ常に謙虚に学びを忘れてはいけないということです。

「私が言うんだから間違いない!」とかいう人はいちばん信じられないということ。あっ一言余計でしたね(笑)

恋のバンシャガラン

Silver - Wham Bam

星の夜も お日様の昼も

いつも考えている

愛はそういうもの

でもある時

君は疑いを持ってしまった

愛し続ようと思ったけど

その愛も今は消えてしまった

あぁベイビー

ずっと一緒だったけど

二人が明日いる場所なんて

誰にも分からない

心は 嫌だ というのに

頭では 仕方ないと思ってる

愛し合ってたはずなのに

愛はどこにあるんだい

僕らはとつぜん歌いだした

シャラララララ

とつぜん 歌いだす

シャラララララ

拙ブログにいつもコメントいただいているまーしーさんという方がいらっしゃいます。同じアメブロでモコモコ・グラフィティというブログを書かれています。以前にもご紹介したかもしれませんがこの「モコモコ・グラフィティ」という名前は岐阜県中濃部をカバーするローカルFM曲「FMらら」の番組の名前でもあります。ごきげんなオールディーズ・ナンバーをまーしーさんのうんちくとともに紹介してくれるステキな番組です。

いつもは土曜日の午後1時からの放送なのですが、シルバーウィークの最後の9月23日に番外編のような2時間の「モコモコ・グラフィティ」がオンエアされて、番組冒頭に僕がシルバー・ウィークがらみでリクエストしたシルバーの「恋のバンシャガラン Wham Bam」をかけてもらいました。

曲が終わった後にまーしさんが「なんでこの曲は「Wham Bam」なのに邦題は「恋のバンシャガラン」なんでしょうね。副題に(Shang-a-Lang)というのがあるのからなのでしょうが、WhamだけとってBan Shang-a-Langとするのも分かりません」といった意味のことをおっしゃっていました。

実を言うとこの「バンシャガラン」については前から気にはなってたんですよね。ぼんやりと、たしか「バンシャガラン」というタイトルの歌か歌詞があって邦題を考える際にそこから引用したんだろうなぁと思ってはいたのですが、ちゃんと確かめていませんでした。そこでいい機会なのでちょっと調べてみることに。

と、その前に英題の「Wham Bam」の意味から。Whamといえば音楽ファンであれば英国の2人組ワム!思い出すのですが、意味まで考えたことありませんでした。Whamには「ガツーンという衝撃」や「わっとばかりに(急に)」というような意味があります。Bamの方はおそらくはBangからの派生語ではないかと思うのですが「突然の大きな雑音」のような意味があるようで、ふたつとも似たような意味があります。

>used for emphasizing how suddenly something happened or how suddenly it was done

Wham Bamで検索をかけると上のような一文が出てきます。物事が突然始まることを表しているようです。

We've got a wham bam shang-a-lang

And a sha-la-la-la-la-la thing

Wham bam shang-a-lang

And a sha-la-la-la-la-la thing

となるとサビの「We've got a wham bam shang-a-lang」は「僕たちは突然シャンガランをしだした」みたいな意味になるのですが、では「シャンガラン」って何なんでしょ。

番組でまーしーさんも触れていましたがこの「shang-a-lang」という言葉、検索しても意味は分からないのですが、歌の中にけっこうでてくる言葉です。まんまタイトルにしてしまってるベイシティ・ローラーズのヒット曲なんていうのもあります。

Bay City Rollers & Friends in Shang-A-Lang Show 1975 (Granada TV)

この曲の邦題は「ベイ・シティ・ローラーズのテーマ」というもので、こちらもなんでやねんの邦題なのですが、アップした動画を見ていただければ分かりますが「シャンガラン」という名前のベイ・シティ・ローラーズのTV番組があったようで、そのテーマ曲だったから「ベイ・シティ・ローラーズのテーマ」という邦題になったようです。それにしてもすごい人気です。

余談ですがローラーズといえば最近、再結成のライヴを行うというのが話題になっているようなのですが、その写真を見てもローラズと言われなければ、否言われても、誰やねこのオッサン達という感じです。

閑話休題。この曲の中に

we sang shang-a-lang and we ran with the gang

Doin' doo wop be dooby do eye

という歌詞が何度かでてきます。これで見ると「シャンガラン」というのは二行目の「ドゥ・ワップ」と呼応していてある種の歌の種類をさすものであることが分かります。で、アップした動画を見るとお姉ちゃんたちがキャキャー・ワーワー絶叫しながらローラーズとともに歌っています。こういうの英語ではSing-a-Longっていいますよね。たぶんShang-a-LangはSing-a-Longの派生語でみんながシングアロングできるような、親しみやすい楽曲のことを意味してるのだと思われます。

とするとシルバーの「恋のバン・シャガラン」の原題「Wham Bam(Shang-a-Lang)」の意味は”突然(一緒に歌う)”みたいなものになるのかなと思います。

ここでようやく邦題の「恋のバン・シャガラン」の話に戻ります。

さてシルバーの「Wham Bam」は1976年の6月19日に全米チャートで16位のスマッシュ・ヒットになっています。76年といえば年末に『ホテル・カリフォルニア』が出る年なのですが、前年の6月に発売された『呪われた夜』が全米1位になり、76年の2月に発売された『イーグルス・グレイテスト・ヒッツ』(20世紀アメリカで最も売れたアルバム)でイーグルスが完全にアメリカのNo.1バンドになった年でした。となればレコード会社の考えることはいつも同じ「第二のイーグルス」を探せというか作りだせというやつです。

当時日本でもダン・フォゲルバーグのバック・バンドだったフールズ・ゴールド、元フライング・バリット・ブラザースのリック・ロバーツ率いるファイアフォール、イーグルスのヒット「ピースフル・イージー・フィーリング」の作者ジャック・テンプチンがメンバーのファンキー・キングス、サザン・ロック風味のアウトロウズそして今回の主役のシルバーといったあたりが「第二のイーグルス」としてプッシュされていた記憶があります。

中でもシルバーはメンバーにイーグルスのオリジナル・メンバーであるバーニー・レドンの弟トム・レドンがいることでイーグルス直系みたいな宣伝の仕方をされていたように思います。

ということで以下は完全に僕の妄想による「恋のバンシャガラン」の邦題の顛末です。

「第二のイーグルス」最有力候補としてシルバーの売り出しを任された当時のRCAビクターの担当ディレクターはアメリカでスマッシュ・ヒットしていた「Wham Bam」をシングルとして発売することを決めます。発売に際してタイトルをどうするかなのですが、原題をストレートにカタカナにした「ワム・バム」では何だか分からない。では邦題をつけるかと考えますが、こういう時の常套句として「恋のワム・バム」「愛のワム・バム」「二人のワム・バム」「地獄のワム・バム」(笑)などを考えますが、やはりワム・バムがネックになってどれもイマイチ。

「そういやこの曲、副題があったな 「Shang-a-Lang」シャンガラング、シャンガラン。タイトルと続けて「ワム・バム・シャンガラン」・・・。まてよ「バム・シャンガラン」ってどっかで聞いた覚えがあるな。」

「そうだアーチーズだ。」ジャケットを見ていただければ分かるように68年のアーチーズのデビュー・シングル「Bang Shang-a-Lang」が「バン・シャガ・ラン」の邦題でRCA(当時は日本ビクター)から発売されていたのでディレクター氏の記憶にあってもおかしくないかと。

TVシリーズの中のバンドとして大人気だったアーチーズですが、本国で68年から69年にかけて放映されていたものが日本でも70年に「アーチでなくっちゃ」というタイトルで放映されていたみたい(残念ながら当時僕が住んでいた石川は未放映だったかと)です。日本での放映に際してはアニメのセリフだけでなくアーチーズの歌も吹き替えにされていたようです。吹き替えで歌っていたのはピコこと樋口康雄率いるシングアウトで彼らがレギュラーで出ていたNHKの「ステージ101」でも「バン・シャガ・ラン」が歌われたという記述もありました。「バンシャガラン」というタイトルは音楽ファン(コアな洋楽ファンではない)にとっては割とポピュラーだったんじゃないかと思います。

アーチーでなくっちゃ(日本語版) 恋の勉強 ピコ 昭和45年 Boys and Girls

「バン・シャガ・ラン」の音源は見つからなかったのですが「Boys And Girls」の吹き替え「恋の勉強」、これもなんちゅう邦題や、がありましたのでご一聴を。ピコの中性的なボーカルがなかなかに歌に合うてる気がします。

「「ワム・バム・シャンガラン」やけどなんか分からん「ワム」を取ればなじみのある「バンシャガラン」になるし、これで行くか。でもそれやとアーチーズのタイトルまんまになるからラヴ・ソングの邦題の常套句の「恋の」つけて「恋のバンシャガラン」、いいじゃない。」ってなことで「恋のバンシャガラン」は生まれたのです。

というのがシルバーの「恋のバンシャガラン」の邦題がつけられた顛末ではないかと思います。先にも書きましたが、あくまでも僕の妄想ですが100%外れてもいないんじゃないかと思います(笑)。

PS.ピコのシングアウトと言えばステージ101のテーマみたいになっていた「涙をこえて」のオリジナルで有名ですね。このシングルのアレンジ、バカラックを思わせるような素晴らしいものなのですが、中村八大さん、さすがです。

「涙をこえて/シングアウト」

NHKステージ101最終回―涙をこえて

シルヴァー・ファースト/シルヴァー

¥1,944

Amazon.co.jp

ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ジ・アーチーズ/アーチーズ

¥1,404

Amazon.co.jp

ベスト・オブ・ベイ・シティ・ローラーズ/ベイ・シティ・ローラーズ

¥1,944

Amazon.co.jp

愛のつばさを/シング・アウトの旅/シング・アウト

¥2,160

Amazon.co.jp

ステージ101ベスト/ステージ101

¥3,780

Amazon.co.jp

悲しみこらえて呑む酒は 日本酒? 洋酒?

「物事は別の角度から見ると違った見え方をする」という言葉がよく言われます。最近SNSなどで拡散してる上の写真もそのひとつで、当然ニュースではスピーチをする人をカメラで追いますから、観客席(?)がどんな状態になっているのかは分からない。国連という場なのでそのスピーチはさぞや全世界に対して大きく発信されたことだろうと思っていたけど、この写真は文字通り国連の会議場を別の角度から撮ったものですが、これほどまでに関心持たれていないのかと逆に心配になってしまうくらいです。

いやいや、このスピーチに限らず出席者はこんなもんなのかなと思ったのですが、同じ会議、同じ会場での別の写真がありましたのでアップします。

ローマ法王のスピーチのようなので比べちゃいけないのかもしれませんが、その差は歴然です。これで「国連で言うたった」ぞとしたり顔をされるのかと思うと・・・・。

とマクラはここまでで、本題に。

悲しい酒/美空ひばり

先日出張中のホテルでTVを見ていたら安住アナが司会でラヴ・ソングの名曲を100曲流すという番組をやっていました。その中で美空ひばりの「悲しい酒」も取り上げられていました。失恋の歌だからラヴ・ソングではあるのでしょうが、あなたの好きなラヴ・ソングはと問われて「悲しい酒」と答える人ってどんな人なんだろう?それは置いといて、美空ひばりという歌手、一般的なイメージとしては演歌歌手(もちろん僕はそんなちっぽけな歌手とは思っていませんが)であり、アップした動画のように着物を着て歌う姿を思い浮かべるのではないでしょうか。

で「演歌」「着物」ときて「悲しい酒」ですから、当然ここで呑まれているのは「日本酒」であろうと、ずーっと思っていました。でひばりさんの歌を聴いていたら、こんな歌詞が頭にひっかりました。

>飲んで棄てたい 面影が 飲めばグラスに また浮かぶ

「グラス」で呑んでいるんですね。恥ずかしながらようやく意識いたしました。グラスで呑む酒と言えば日本酒はないんじゃないか。いやいや冷酒だったらグラスだよとも思いましたが、冷酒がが今のように300mlの壜に入り冷蔵庫で冷やされてグラスで呑まれるようになったのはここ20年くらいのことでこの曲の歌われて60年代半ばにはありませんでした。

60年代に冷酒といえば「れいしゅ」ではなく「ひやざけ」のことになり、燗していない常温のお酒のことで、グラスではなくもっぱらコップで呑まれていました。

妙齢のご婦人が別れた男のことを思いながらコップ酒を呑んでいる、これじゃぁ歌になりませんよね。とすると「悲しい酒」は洋酒ということになるのでしょうか?

ワイン? 水割り?

でも色のついたお酒に「面影が また浮かぶ」というのも少し違和感が。いやいやお酒に出はなくてグラスに「面影が浮かぶ」のだから、酔ってすべてを忘れようと呑み干したグラスに浮かぶというのであれば納得できるかな。

そう思ってひばりさんの歌を聴いていると、小料理屋かなんかで着物姿のご婦人が日本酒をあおっているという姿が、バーのカウンターに座った水商売の女性がウィスキーグラス片手にタバコを咥えているみたいな、まったく違った風景が見えてきてしまいました。

はたして彼女が呑んでいた「悲しい酒」はなんだったのでしょうか?

PS.書き終えてみると「物事を別の角度から見る」というのともちょっと違う文章になってしまった気もします。本当はマクラの部分を書きたかったんだろうって、その辺の真意につきましては今は理解されなくとも、今後時を経る中において、十分に理解は広がっていくと、このように確信しております(笑)。

酒と言えば

”11月は何でもないけど酒が飲めるぞ”というのが酒呑みの本質をついていると思います。

ニール・ヤング vs レイナード・スキナード

さて物事は角度を変えると違って見えてくるというテーマの前回のエントリでした。お互いに読者登録させていただいているmazuさんという方がいらっしゃるのですが、年齢も(僕の方が数歳上ですが)近く歌手の趣味に共通する所があるのですけど、僕とはまったく違った視点で楽曲に接していらしゃっていて目からウロコということが良くあります。

1週間ほど前のmazuさんのエントリでレイナード・スキナードの「スウィート・ホーム・アラバマ」が取り上げられていて、コメントを入れさせていただいたのですが、その際にこの曲についてちょっと調べたら、”ありゃりゃ、そうだったのね”という30年目にして知ったことがありましたので、本日のおネタとさせていただきました。

Lynyrd Skynyrd-Sweet Home Alabama Live (1977)

でっかい車はぶっとんで

おいらをツレの元へ運んでくれる

南部の歌を唄いながら

アラバマのやつらのことを

忘れそうになるなんて

そいつは罪なこと

ヤングさんが彼女について歌ってた

ニール兄いが彼女をけなしてた

ニール・ヤングは思い出すといいんだ

南部男はあんたのことなんて

これっぽっちもいりはしない

愛しき故郷 アラバマ

真っ青な空がある

愛しき故郷 アラバマ

神様 もうすぐ帰るぜ

バーミンガムのやつらは知事を愛してる (ブーブーブー)

当り前のことやってるだけ

ウォーターゲートも関係ねぇ

良心が痛むってのか

ほんとかよ

愛しき故郷 アラバマ

真っ青な空がある

愛しき故郷 アラバマ

神様 もうすぐ帰るぜ

マッスルショールズにはスワンパーズがいる

やつらの演奏のひとつやふたつ知ってるだろ

俺の気分をいやしてくれる

気持ちがブルーな時も元気づけてくれるんだ

あんたはどうだい?

愛しき故郷 アラバマ

真っ青な空がある

愛しき故郷 アラバマ

神様 もうすぐ帰るぜ

オールマン・ブラザースと並ぶサザン・ロックの雄レイナード・スキナードの代表曲「スウィート・ホーム・アラバマ」です。74年6月に発売され、サザン・ロックらしい泥臭さを備えながらもキャッチーさもあわせつ親しみやすい曲調で全米8位まであがるスマッシュ・ヒットとなり、今ではアラバマ州の非公認州歌になっています。

僕がレイナードを意識して聴いたのは高校入った75年の夏あたりに「サタデイナイト・スペシャル」のシングルが発売された時でした。中学時代に聞いていたブリティッシュ・ロックからアメリカン・ロックへと趣味が変わりつつあった自分にとっては非常に聴きやすく、その辺詳しいツレに訊くとレイナードなら「スウィート・ホーム・アラバマ」がいいよって推薦されてシングルを買ったという記憶があります。

ファニカンの「スウィート・ホーム・大阪」というタイトルはこの曲のパクりであるとか、「サタデイナイト・スペシャル」が収録されているアルバム『ナッシン・ファンシー』の裏ジャケでメンバーの一人がカメラに向かい中指を立てているのは「ファック・マーク」言うて「ちゃんぺ」(石川弁でオ〇コ)の意味を表してるとか、いろいろうんちくを聞かされました。

そんな中に「「スウィート・ホーム・アラバマ」ってのはニール・ヤングの「サザン・マン」や「アラバマ」で南部のことがバカにされたから、それに反論する歌なんだよ」という情報もありました。へぇーっていうことで改めて歌詞をちゃんと見ながらニール・ヤングを聴くと。

Neil Young - Southern Man

南部のみなさん

もっと考えなよ

聖書の言葉を忘れたらあかんよ

南部もそろそろ変わる時

十字架も勢いよく燃えてるし

ねぇ南部のみなさん

Neil Young - Alabama

あぁアラバマよ

あんたに逢って握手できるかな?

アラバマで友達になるんだ

僕は新しい場所からやって来た

あんたに逢いにそしてこのひどい有様を観るために

なにやってんだ アラバマよ?

あんたを助けたがっている周りの州があるのに

何をやってんだい?

確かにけっこう辛辣な歌詞ですね。こういった歌詞とレイナードの

Well I heard Mister Young sing about her

Well I heard ole Neil put her down

Well, I hope Neil Young will remember

A southern man don't need him around anyhow

という歌詞を対比させればレイナードがニール・ヤングに対して真っ向から喰ってかかったと思いますよね。実際にアラバマをはじめ南部のレッドネックたちは快哉を叫んだわけでアンチ・ニール・ヤング・ソングとして聞くのが一般的なんだと思います。

僕も高校時代にこの2曲を聴いた時にはそういうもんだと思い、以降ずーっとこの二組は犬猿の仲だと思って30年以上を過ごしてきました。でも今回あらためてネットでこの二組の関係というか、二曲について調べていると驚いたことにウィキペディアにこのような記述がありました。

>ただし、これによって両者の関係が悪化したわけではなく、むしろバンドはヤングの大ファンで、一方のヤングも「奴らのようなアーティストの曲に俺の名前が出てきたことを誇りに思うよ」「偉大な曲だと思う。俺自身も実際に、何度かライヴで演奏した」と語っている。

えっほんまに。と思ってYOUTUBEでNeil Young,Sweet Home Alabamaで検索をかけるとこんな音源が出てきました。

Neil Young pays tribute to Lynyrd Skynyrd's Ronnie Van Zant: Alabama / Sweet Home Alabama - 11-12-77

1977年の10月20日の飛行機事故で亡くなったロニー・ヴァン・ザント、スティーヴ・ゲインズの追悼コンサートでなんと問題の「アラバマ」を歌うニール・ヤングの音源です。ほんとうに仲が悪かったとすれば、ニールの出演というのはありえませんよね。おまけにニール曲の後半部分(4:06あたり)で「アラバマ」のメロディにのせて”スウィート・ホーム・アラバマ”という歌詞を繰り返していて、あげくはあの印象的なギターのリフまで飛び出してきます。アラバマを非難する歌とアラバマ讃歌、まったく正反対のベクトルをもつ2曲を一緒にするなんて、いくら気まぐれニールとは言え無茶がすぎるというものです。

それとも、実は二組は仲が良かったというウィキを信用するならば、この2曲をつなげてしまう必然性が実はあったということなのか?

ところでアップした動画に映るロニー・ヴァン・ザントの写真なのですがTシャツを見ると『今宵その夜』のジャケットのニール・ヤングの写真がプリントされていることに気づかされます。実はこの写真は頭でアップしているライヴ映像からのもののようです。ニール・ヤングを非難する曲を歌う時にそのニールがプリントされたTシャツを着ているというのはなんともシュールな世界です。そもそもロニー・ヴァン・ザントをはじめレイナードのメンバーのほとんどはフロリダの出身でアラバマが故郷の人間はいないはずなので、「スウィート・ホーム・アラバマ」なんていう曲を作るというのはバンドの本心というよりはネタとして歌ってんじゃないのと思ってしまいます。ましてや敵のはずのニールのTシャツ着て歌うなんてますます「ネタ」っぽい感じがしないでしょうか。

ロニーがニールのTシャツを着てるのは、「スウィート・ホーム・アラバマ」なんて曲歌ってるけどほんとはあんたのこと好きなんだぜニールさんという意思表示なんだと思います。そしてこの意思表示はライヴだけに飽き足らず自分たちのアルバムのジャケットでもやっちゃうことになります。

飛行機事故の直前に発表された『ストリート・サバイバー』のジャケットです。事故で亡くなるスティーヴ・ゲインズが炎に包まれているということで、事故を予見していた呪われたジャケとして有名なものです。そっちにばかり気を取られて気づいていませんでしたがロニー・ヴァン・ザントの姿をようく見るとジャケットの下のTシャツはくだんの『今宵その夜』のTシャツであることに気づきます。

ちょっとボケてしまいますが拡大するとこんな感じです。

これはもう完全にニール・ヤングへの愛情表現であるといっていいんじゃないでしょうか?

じゃあ何故レイナードはニールを攻撃するような「スウィート・ホーム・アラバマ」を歌ったのでしょうか?

あるインタビューでロニーは”一匹か二匹の鴨殺すだけで十分なのにニールは全ての鴨を撃っていると僕らには思えたんだ””僕らは南部の反抗者、だからこそ、正義と悪の違いを良く知っているんだ”と語っています。

つまり、ニールは「サザン・マン」で南部の男は保守的な差別主義者だとひとくくりにして歌ってる、確かに南部にはそんなやつら(一匹か二匹の鴨)もいるけど、みんながみんなそんな奴らじゃないし、ちゃんと分かってるやつらもいるんだぜとニール・ヤングに訴えたくて歌にしたということだったようなのです。

そして、そんな二種類の南部の男について歌おうとしたときにネタとしていちばん相応しい場所がニールが再び南部批判の対象としたアラバマ州だったということだと思われます。

なぜか、アラバマには「スウィート・ホーム・アラバマ」の四番で歌われているマッスル・ショールズ・スタジオがあります。ご存知のようにこのスタジオからはウィルソン・ピケットやアレサ・フランクリンといった黒人R&Bシンガーの最高の作品が生み出されていました。そしてその最高の歌をバックアップしていたのは歌詞にも出てくるスワンパーズと呼ばれる黒人音楽を愛し理解しつくした白人の腕利きミュージシャンたちです。肌の色に関係なくお互いを尊敬しあう関係がそこにはありました。

The Weight - Aretha Franklin (1969)

Wilson Pickett - Hey Jude (w/ Duane Allman)

これが良き南部とすれば、ロニー言うところの殺されるべき1匹か2匹の鴨の代表が3番の歌詞で”バーミンガムのやつらは知事を愛してる”と歌われている当時のアラバマ州知事であったジョージ・ウォレスです。

1963年、1970年、1974年、1982年と四期アラバマ州知事となったジョージ・ウォレスですが、最初の知事当選の時の演説で掲げたスローガンは「今日も人種隔離を!明日も人種隔離を!永久に人種隔離を!」という徹底した黒人差別政策を目指すものであり、南部の保守層の圧倒的な支持を得ていました。元々は民主党でリベラルな思想の持主であったようなのですが、選挙に勝つため公民権運動で黒人の地位が確立されることで割を喰うと危惧する低所得で保守的な白人層の「民意」を取り込むことで支持を広げると独立党を結成し68年、72年と大統領選にも立候補します。

72年の選挙戦の際にジョージはアーサー・ブレマーという22歳の青年に銃撃を受けますが一命をとりとめます。この暗殺未遂についてニール・ヤングは(先日拙ブログでも取り上げた)「戦いの歌」の中で言及しています。

やつらはジョージ・ウォレスを撃ち倒した

彼は二度と歩けない

俺たちの機雷は海に眠る

橋を破壊しろ

ジャングルを焼き尽くせ

ベトコンを殲滅しろ

レイナードがジョージ・ウォレスについて言及しているのも実はこの「戦いの歌」を意識してのことかも知れません。”バーミンガムのやつらは知事を愛してる”という歌詞から一聴する限り知事であるジョージ・ウォレスのことを肯定的に捉えているように感じられますが、この歌詞が歌われたすぐ後に”ブー ブー ブー”というブーイングの声が歌われています。

でも、このブーブーブーのとこうまいことメロディに乗っちゃってることもあって、ブーイングには聞こえないんですよね。わざとあやふやにしちゃってるんじゃないのかなと思うんですけど、おかげで多くの南部人に曲解されてしまう原因になっているように思われます。

ということで実際この部分でレイナードは、ジョージ・ウォレス知事を支持する保守的で差別的なバーミンガムの人々に対して抗議しているということになります。

そういった事を考慮して「スウィート・ホーム・アラバマ」という歌を聴きなおすと。

素晴らしき風土のアラバマはとっても良い所。ニール・ヤングは南部は保守的で差別的だって歌ってたけど、そいつはどうかな。すべての人々がそういう奴らばっかりじゃないことを分かってくれ。そりゃジョージ・ウォレスみたいな超タカ派の白人至上主義者もいるよ、そいつは否定しないよ。でもマッスル・ショールズで生まれる歌を聴いてみなよ。白と黒が一緒になって最高の歌ができあがってる。アラバマも捨てたもんじゃないんだぜ、愛しき故郷アラバマ、最高さ。

ってな意味の歌であってニール・ヤングを全面否定しアラバマは最高だぜという単純な南部讃歌などではないと思います。ということでニールがロニーの追悼で「アラバマ」と「スウィート・ホーム・アラバマ」をくっつけたのは必然だったというわけですね。あーぁ知らなかった。

PS.ジョージ・ウォレスの暗殺未遂犯アーサー・ブレマーの日記をもとに脚本が作られたのが、ロバート・デ・ニーロの出世作「タクシー・ドライバー」だそうです。

さらにPS.今回のエントリについてはLynyrd Skynyrd and Neil Youngというサイトをおおいに参考にさせていただきました。

サイトにはこんな写真もありますね。82年7月のイタリア公演での一コマ。ジャック・ダニエルのラヴェルを真似たレイナードのTシャツを着て歌うニールの写真。やはりレイナード愛あるんですね。

Second Helping/Lynyrd Skynyrd

¥846

Amazon.co.jp

Street Survivors/Lynyrd Skynyrd

¥1,430

Amazon.co.jp

After the Gold Rush/Neil Young

¥1,689

Amazon.co.jp

Harvest/Neil Young

¥1,689

Amazon.co.jp

Tonights the Night/Neil Young

¥1,689

Amazon.co.jp

風が歌うのを聴け

村上春樹氏、受賞逃す ノーベル文学賞はベラルーシの作家に

【ロンドン=内藤泰朗】スウェーデン・アカデミーは8日、2015年のノーベル文学賞をベラルーシの作家、スベトラーナ・アレクシエービッチ氏(67)に授与すると発表した。

授賞理由では「私たちの時代の人々の困難や勇気を、聞き書きを通じて多層的に描き出した」などと評価した。

賞金は800万クローナ(約1億1600万円)。授賞式は12月10日、ストックホルムで行われる。

有力候補と目された村上春樹氏(66)は受賞を逃した。

産経新聞 10月8日(木)20時5分配信

ここ10年くらい、この時期になると年中行事のように村上春樹がノーベル賞を獲るか否かというのがマスコミを賑わせます。ちなみに僕は大学1回生の夏に「風の歌を聴け」が発売され、小説に関してはほぼすべてを読んでいるはずの村上春樹ファンです。毎年のこの騒ぎについて個人的な意見を言わせていただくとノーベル文学賞を獲ろうが獲るまいが、って書くと村上春樹氏が賞を狙ってるみたいな書き方になるので、与えられようが与えられまいが、それによって村上作品の読み方が変わるわけでもないので、どーでもいいかな。

まぁ、とはいえいい機会なので今日は村上春樹ネタで。ノーベル賞云々が巷で話題に上るのはそれだけ村上作品が世界中で読まれ評価されていることがベースになっています。で、当然のことなのですが村上春樹も小説のタイトルとして引用したビートルズの「Norwegian Wood」が日本では邦題がつけられ「ノルウェーの森」となるように、例えば英米であれば英題がついているわけです。このブログでは「邦題パラダイス」というテーマで名邦題、珍邦題を紹介していますが、今日は逆パターンで村上作品にどのような英題がつけられているのかチェックしてみたいと思います。

Norwegian Wood - Official Trailer

では、デビュー作から。

風の歌を聴け → Hear the Wind Sing

風の歌を聴けなのでHear the Wind Songsかと思いきや・・・。風が歌うのを聴けですやん。

1973年のピンボール → Pinball, 1973

そのまんまですね。

羊をめぐる冒険 → A Wild Sheep Chase

野性の羊の追跡劇・・・ 昭和生まれの男の子にとって「冒険」という言葉から湧き上がってくるドキドキワクワク感みたいなものは英米の人には分からないんだろうなぁ。

世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド → Hard-Boiled Wonderland and the End of the World

そのまんまです。

ノルウェイの森 → Norwegian Wood

Norwegian Woodはノルウェー産の家具という意味で「ノルウェーの森」という邦題をつけること自体が間違いであると言われてはいますが、「ノルウェーの森」という邦題で「Norwegian Wood」を聴いた多くの日本人はあのイントロから深い緑の森林を思い浮かべたのではと思う。その意味で「ノルウェーの森」というタイトルは日本人にとって特別なものでありNorwegian Woodという英題で読み始める英米人とはスタート・ラインから違ってるんだろうなぁ・・・。でも平成生まれのうちの娘、ビートルズの「ノルウェーの森」は「ノージェアン・ウッド」というタイトルで聴いているので、考えようによっては英米人と一緒なのか?

「ノルウェーの森」がビートルズの邦題なのですが、村上作品は「ノルウェイの森」。あえて変えているのだとは思うのですが、何故に?

ダンス・ダンス・ダンス → Dance Dance Dance

これもまんまなのですが、このタイトルから多くの英米人はビーチ・ボーイズの曲を思い出すことでしょうね。村上自身は「ビーチ・ボーイズじゃなくてデルズの曲からとった、まぁどっちでもいいけど」と言っているみたいですが。デルズの曲にせよビーチ・ボーイズの曲にせよ、日本では知らない人の方が多いかな。

DELLS/DANCE DANCE DANCE

国境の南、太陽の西 → South of the Border, West of the Sun

これも、もともと有名なジャズの曲「South of the Border」からタイトルをいただいているので英題は当然そのタイトルのまんまです。小説の中ではこの歌の入ったナット・キング・コールのアルバムが重要な意味を持つのですが、どうやら「国境の南 太陽の西」の入ったアルバムは発表されたことがないということらしく、ここでも村上春樹らしいフックが仕掛けられています。

そのへんはこちらの過去記事をどうぞ → 国境の南、太陽の西 小説家は嘘をつく

South of the Border - Nat King Cole's fan (Complete Stereo Version)

ねじまき鳥クロニクル → The Wind-Up Bird Chronicle

Wind-Upって野球で言うワインド・アップのことですよね。調べると「(ねじを)巻く」という意味なので直訳というわけですね。

スプートニクの恋人 → Sputnik Sweetheart

日本人的にはすぐにLoversを考えるのですがSweetheartなんですね。そういや『ロデオの恋人Sweetheart Of The Rodeo』なんていうアルバムもありましたね。

海辺のカフカ → Kafka on the Shore

これもまんま。

アフターダーク → After Dark

まんま。こういうのはもうどうにもできないですね。

1Q84 → 1Q84

これも、もうね。ただ英米の人はこの「Q」をどうとらえているんでしょうね。日本語で9と発音が一緒なので当て字になってる(英語で言えばI Love Uみたいなもんなわけで)ということで「1984」にしても良いのでしょうがそうするとあまりにも有名なあの小説を思い出させるからNGなんでしょうね。

DAVID BOWIE/1984

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 → Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage

これ日本語のタイトルも分かりづらいのですが、「色彩を持たない多崎つくる」がColorless Tsukuru Tazakiって、ええんか?

以上。あんまりおもしろくなかったな。

最後に、この曲を。

BEACH BOYS/DANCE DANCE DANCE

Trying To Live My Life Without You

「鳥肌音楽」を始めて間もないころから読者として登録をいただき、あたたかいコメントも何度もいただいていたブログ「Blues Power」の管理人であるPurple_Hazeこと小林誠さんが本日午前3時過ぎにガンでお亡くなりになりました。

ブログがなければ知り合うこともなかった小林さんですが、同志社の先輩ということもあり勝手に仲間という思いでネットでのやりとりをさせていただいていました。今年の初めには小林さんのバンドSoul Food Cafeの大阪でのライヴにお邪魔して、そのお顔を拝見するだけでなく、一音聴いただけで素晴らしいと分かるギターを堪能させていただきました。

数年前からガンであることを自ら公表され、病気との闘いをブログに書き続けていらっしゃいました。数日前にもライヴでギターを弾かれていて、12月には大阪でのライヴも予定されていたのですが、再会かなわず天国へ旅立たれてしまいました。

アップした「Trying To Live My Life Without You(あなたなしで)」は小林さんのバンドの定番曲だったもの。

ご冥福をお祈りいたします。

PS.ブログに寄せられた小林さんの追悼のコメントを見ているとハゼさんというあだ名を書かれている方がたくさんいらして、そうかPurple_HazeのHazeはヘイズじゃなくってハゼだったんだと、今更ながらに気づいた大馬鹿もんです。すんませんハゼ先輩。