さて本来は12/31に「馬の歌」の第5弾として書く予定だったのですが諸事情があり年明けとなったので今年の「干支の歌」ということでアップさせていただきます。

The Wicked Pickett = 邪悪なピケットというタイトルの下でNYのビル群をバックに不敵な笑みを浮かべる(まさに邪悪な)ウィルソン・ピケットが歌い66年11月にR&B6位、POP23位というヒットとなったこの曲です。

MUSTANG SALLY - WILSON PICKETT.

ムスタング(最近はマスタングかな)は元々は「野生の馬」という意味ですがここでは64年に発売されたフォードのスポーティな中型車ムスタングのことで、ムスタングを乗り回し恋人のことは放ったらかしのじゃじゃ馬娘サリーのことが歌われています。

ムスタング・サリーってのはもちろんムスタングに乗ってるサリーと野生馬のようなじゃじゃ馬娘サリーのダブル・ミーニング。”スピード落とせよ”とビクビクながらサリーのムスタングに乗ることを望む男に、65年式の新型ムスタングを手に入れたサリーは恋人に向かい”この車にあんたは乗せないわ”と冷たく言い放つ、そんな歌のようです。前回の「ライド・ユア・ポニー」同様にここでのムスタングに乗るというのも性愛を意味するよくあるダブル・ミーニングですね(日本ではRCサクセションの「雨上がりの夜空」が有名)。

さてこの「ムスタング・サリー」という歌はウィルソン・ピケットでスマッシュ・ヒットしていますが元はサー・マック・ライスSir Mack RiceというR&B歌手が前年の65年5月にR&B15位POP108位と黒人の間ではまぁまぁのヒットとなっていた曲をカバーしたものです。

Sir Mack Rice / Mustang Sally

ウィルソン・ピケットのバージョンを聴いた後だと気の抜けたサイダーのようなバージョンに思えてしまいます。ピケットの歌もありますがフェイム・スタジオのミュージシャンたち、特にひきずるようなスプーナー・オールダムのキーボードが泥臭さに貢献している気がします。

作曲はボニー・ライスBonny Rice。名前からお分かりのようにサー・マック・ライスの本名です。ボニー・ライスは1955年ファイヴ・スカルダースFive Scaldersといボーカル・グループでキャリアをスタートさせます。その後1957年にはエディ・フロイドのいたファルコンズFalconsに加入。この時期からライスは自身のソロに向け曲を書き始めています。1960年にはウィルソン・ピケットがファルコンズに加入し62年に「アイ・ファウンド・ラヴI Found Love」というヒットを放ったあと脱退。ファルコンズも63年には解散となりライスもソロとなります。65年に友人で女優件シンガーのデラ・リーズDella Reeseをニューヨークに訪ねた際にリーズはライスにバック・バンドのドラマーであるカルヴィン・シールズCalvin Shieldsの誕生日にリンカーンを買ってあげようと思っているという話をします。随分と羽振りがいいですね、リーズがそれだけ売れっ子だったということでしょう。

ライスはシールズにあった際にリーズの話をしますが、シールズは”リンカーンはいらねぇな、ムスタングがいいぜ”と言ったといいます。アメ車の本場デトロイト出身のライスですが、ムスタングという車は知らなかったようでシールズはライスを街角に連れ出しビルボード(広告看板)のムスタングの写真を見せます。”なんででっかいリンカーンじゃなくてこんなちっこい車を欲しがるんだ”とライスは思ったようですが、この時の体験をもとに”ライド・サリー・ライド”というコーラスを持つ「ムスタング・ママ」という曲を書き上げます。

ライスの出版社はアレサ・フランクリンと関係が深く、ライスをアレサに引き合わせ新曲を聴いてもらうことになりました。曲に感心したアレサですがタイトルは「ムスタング・サリー」にした方がコーラスともぴったりくるわよと忠告をします。こうして「ムスタング・サリー」は生まれたといいます。

「ムスタング・サリー」はR&Bではそこそこのヒットとなり、ライスはアポロ・シアターで歌うこととなります。その時ブッキングされていたトリの歌手はクライド・マクファターだったのですが、トラブルがあったのか出演できなくなり、急遽ライスのかっての仲間であったウィルソン・ピケットが代役を務めることとなります。このステージでピケットはライスの歌う「ムスタング・サリー」を聴き、自分もレコーディングすることを決めたというわけです。

さて「ムスタング・サリー」をピケットがシングルとした件については米ウィキを見るとこんなふうにも書かれています。

>『ヤング・ラスカルズ・アンソロジー』のブックレットでフェリックス・キャバリエは、ヤング・ラスカルズがピケットよりも前に「ムスタング・サリー」と「ダンス天国」を録音していたと主張しています。 彼は、アトランティック・レコードが「(ヤング・ラスカルズがレコーディングするのを見て)俺たちからその2曲を奪いあげピケットにくれてやったのさ」と言います。 ピケットは少しだけ早く両方の曲を発表しましたが、そのネタはラスカルズの方が先だったんです。

The Rascals - Mustang Sally

なるほど、黒人音楽のレーベル、アトランティックだけあって白人バンドより黒人歌手を優先させたわけですねと納得しかけたのですが、記録ではヤング・ラスカルズの「グッド・ラヴィン/ムスタング・サリー」のシングルは66年の2月には発売されていて全米1位のヒットとなっていますから、その年末にヒットしたピケットよりも早い気がするのですが・・・。資料が間違ってんのか?

Original Album Series/Wilson Pickett

¥2,382

Amazon.co.jp

グッド・ラヴィン/ザ・ヤング・ラスカルズ

¥1,000

Amazon.co.jp

午年の歌 じゃじゃ馬サリー

PR: auスマートバリューで毎月おトク!

再掲 ヴェルベット・ヴォイス ロンバケ再訪その3)

さて大瀧詠一師匠追悼の『ロンバケ』特集の再掲、今回は「Velvet Motel」です。ヴェルヴェットという言葉のインスピレーションでボビー・ヴィントンから始まって気が付けば三條正人に行き着くというのも僕個人としてはナイアガラ的かなと思うのですが、いかがなものでしょう。

----------------------------------------------------------------------------------------

『ロンバケ』30周年記念盤発売決定記念特集(漢字だらけでおまけに記念が2回トホホ)の第三弾は「Velvet Motelです。

Velvet Motel 松本/大瀧

この曲にサウンド面で影響を与えたのは・・・あんまり思い浮かばないのですが、とりあえずキャプテン&テニールの超有名曲でしょうか。

The Captain & Tenille / LOVE WILL KEEP US TOGETHER

全米No1ヒットとなった「愛ある限り」のシンセ、いやクラヴィネットかな、によるリズム・パターンをなぞっているように思うのですがどうでしょう。大瀧師匠の引用にしては比較的新しい曲のように思ったりしますが、この曲キャプテンことダリル・ドラゴンがほとんどのバック・トラックを演奏してしまう中でドラムだけはおなじみのハル・ブレインが叩いていることや作曲がニール・セダカということなんかを思うと、まぁ正当的な引用といえるかも知れませんね。

サウンド面は置いといて、この曲の素晴らしさはとにもかくにも大滝師匠の素晴らしいヴォーカルに尽きるのではないでしょうか。以前のエントリーにも書いたように『ロンバケ』の事を自ら

>ただ唯一、歌手だけ隠してたんだよ。だから歌手としての面を表に出したのは初めてだったのさ。『ロング・バケイション』が。

と語っていたように『ロンバケ』は大滝の歌手という一面にスポットライトを真正面からあてたアルバムとなっていました。いわゆるクルーナータイプの歌唱法なのですが、地声と裏声を自在に操りながら別れの気配に心を震わせている恋人たちの心情を描き出していきます。曲のタイトルになぞらえればまさにヴェルヴェットのような肌触りの良いボーカル・スタイルです。大滝師匠のこの歌い方のルーツって誰なかなってのを今日は少し妄想したいと思います。

タイトルが「Velvet Motel」、ヴェルヴェットといえばまず思い出すのはボビー・ヴィントンの「ブルー・ベルベット」です。

Bobby Vinton / Blue Velvet Tony Bennett / Blue Velvet

-

(ボビー・ヴィントンで検索してたらこの歌実は51年のトニー・ベネットのヒットのカバーだったんですね(知りませんでした)ということでトニーの動画もアップいたしました)

大瀧師匠のことですから連想ゲーム的にボビー・ヴィントンは踏まえているのではないかと思いますがボビーの場合は裏声はないですね。裏声ということでいえばデル・シャノンなんて人がいるのですがこれはまたアルバムの中の別の曲で触れたいと思いますので今日はパス。

地声から裏声へといえば大滝師匠ははっぴいえんど時代「空色のくれよん」のカントリー・ヨーデル唱法を試しています。

はっぴいえんど/空いろのくれよん

(たしかに日本のバッファロー・スプリングフィールドだな)

>ハンク・ウィリアムズの「ロンサム・ゴーン・ロンサム・ブルース」という曲を渋谷の喫茶店で聴いて、これは面白いと店員にレコード番号を教わって研究しているうちにジミー・ロジャースまでたどりついて、それで作ってみたのが「空いろのくれよん」なんです。

海の向こうでは60年代後半にバーズに加入したグラム・パーソンズがロックにカントリーを持ち込み現在のルーツ・ロックへと続く流れに先鞭をつけました、それとは比較にならないかも知れませんが、日本では大瀧がハンク・ウィリアムスを再発見し、日本でのそれまでの文脈(ウェスタン)とは違うロックの文脈の中で展開していったというシンクロニシティは興味深いものに思えます。

Hank Williams Sr / Long Gone Lonesome Blues Jimmie Rodgers / Blue Yodel No 1

-<

おっと「空いろのくれよん」ではなくて「Velvet Motel」でしたね。ハンク・ウィリアムスやジミー・ロジャースの地声の歌い方は「Velvet Motel」のクルーナーっぽい歌い方とは違うものです。ここで思い出すのがヨーデルといえばカントリーではなくハワイアンでも使われていることで、日本の音楽史ではどっちかっていえばそちらの方がなじみがあったのではないかということ。

例えば灰田勝彦なんていう人はその甘く切ない歌声ゆえに戦時中は「戦意を喪失させる」と当局からにらまれたという逸話があったようで、裏声を使うクルーナーということではかなり大滝師匠的といえるのではないかと思います。

灰田勝彦 / 森の小径

歌謡史の中でハワイアンの発展形と思われるムード歌謡でも裏声が効果的に使われます。ムード歌謡の代表格マヒナスターズの場合は一人の歌手で裏表を歌うのではなく地声の三原さと志(小山田圭吾のお父さんだったんですね、知らなかった!)と裏声の佐々木敢一という分担ではありますが、洋楽(ハワイアン)の編成のバンドに小唄といった邦楽のリズムを取りいれるなどといった試みは大瀧師匠の先達的要素は強いのではないでしょうか。

和田弘とマヒナスターズ / お座敷小唄

うまくまとめられなくて申し訳ないのですが大雑把な結論となりますが「Velvet Motel」をはじめとする『ロンバケ』での大滝師匠の歌唱には洋楽はもちろんですが歌謡曲からの影響がずいぶん入っているのではないかと思います。「Velvet Motel」=ムード歌謡なんて結論するとおしゃれな音楽としての『ロンバケ』ファンから怒られちゃいますかね。

鶴岡雅義と東京ロマンチカ / 小樽のひとよ

ムード歌謡界のヴェルヴェット・ヴォイスといえば三條正人じゃないでしょうか。ついつい十派一からげで「演歌」としてしまいがちですが、あらためて聞き直すと鶴岡雅義のイントロのギターの素晴らしさとかラテン音楽を相当に聴きこんでいることが分りますよね。「演歌」だけで片付けてしまうのは惜しいという気がします。ジャンルに縛られると本当にいい音楽を聴き逃してしまいます。それにしても三條正人のゆらぎのある歌声がいいですね、この人が「Velvet Motel」をカバーしたらどんな風になるんだろう。

11/22/63 by STEPHEN KING

Doug Sahm and The Knights - Crazy Daisy

>バンドはわるくないどころではなかった。スネアドラムに入っているロゴによれば、ザ・ナイツという名前のバンドだった。十代のリードヴォーカルがカウントしバンドがリッチー・ヴァレンスの昔の曲<ウー・マイ・ヘッド>のホット・バージョンを演奏しはじめた。いや、この61年の夏には、たしかヴァレンスは2年前に死んでいたとは言え、決して昔の懐メロではなかった。

ぼくはビールの紙コップを手にとると、バンドスタンドに近づいていった。若者の声にはきき覚えがあった。心底からアコーディオンになりたがっているかのようなキーボードの音にも、唐突にすべてが見えた。

この若者はダグ・サームだ。

今から何年もしないうちに、自分の歌でヒットを飛ばすようになる。たとえば<メンドシーノ>、いわゆる”ブリティッシュ・インヴェイジョン”の時期だった。だからバンドも、基本的にはテックスメックス系の音楽をやっていながら、名前だけはイギリス風にしていた・サー・ダグラス・クウィンテットと。

(スティーヴィン・キング作/白石朗訳「11/22/63」より) .

.

お正月休みのうちに読了しようと思っていたのですが、結局お正月には手がつかず、休み明けの通勤時間を使ってようやく読了いたしました。1ページ目からぐいぐい引き込まれた前作「アンダー・ザ・ドーム」に比べると、ギアが上がりだすのが最初のタイム・スリップを行うあたりからと少し遅目ではあったのですが、2段組みの上下巻で1000ページ以上気がつけば、あっという間に読んでしまったという感じです。しかし、キングという人47年生まれで今年67歳、いまだ傑作と呼べる作品を生み出し続けている、いったいどんな頭の中どうなってるのでしょうか。

「11/22/63」という年月日が何の日か?アメリカ人であれば多くの人が知っていることと思われます。そうジョン・F・ケネディが暗殺されたその日です。今回の小説は現代のメイン州の田舎町で高校教師をする男が主人公でタイム・スリップをしてケネディの暗殺を阻止しようとする物語なです。設定で面白いのが過去へと通じるタイム・トンネルは1958年の9月9日へしか通じておらず、ケネディを救うためにはその日から63年末までの5年という歳月を旧きアメリカの「普通の人」として過ごさなければならないという点で、現代人から見た過去のアメリカの姿が語られます。

キングの作品といえば、本人が大のロック好きということもあって、舞台設定の小道具として音楽が上手く使われるのが常です。今回は上にも書いたように1958年から1963年が舞台ということで、ビートルズ旋風が吹き荒れる前の旧き良きアメリカン・ポップス(いわゆるオールデイズ)の時代、そう亡くなった大瀧師匠が「アメリカン・ポップス伝」として取り上げていた時代の音楽が次から次へとBGMとして登場するという点でも非常に楽しめました。

その中でも一番印象に残ったのが上のダグ・サームのくだり。

1961年、テキサス州のダラス近郊のジョーディという田舎町の英語教師になった主人公が高校の校長の結婚式のパーティに出席した時の出来事として語られています。41年生まれのダグ・サームは57年にザ・ナイツを結成しサン・アントニオを中心に活動していたようです。引用した文章にもある全国的な成功を収めるサー・ダグラス・クウィンテッドの結成は1965年のことですから、61年、20歳のダグ・サームは成功を夢見て地元テキサスのクラブ・サーキットをしている、そんな頃でしょうからギャラが良ければ結婚式のパーティでも演奏していたということなのでしょう。

Ritchie Valens preforming Ooh My Head on The Chuck Berry Movie Go Johnny Go!1958

文章中でザ・ナイツが演奏していたリッチー・ヴァレンスの「ウー・マイ・ヘッド」は58年のヒットで十分ホットなナンバーなのですが、ザ・ナイツは一体どんな風にカバーしていたのでしょう。

Sir Douglas Quintet - Mendocino

サー・ダグラス・クウィンテットの代表曲として引用されている「メンドシーノ」です。メンドシーノとはサンフランシスコ北部の郡の名前のようですが、特にひきずるようなオルガンの音が68年のサンフランシスコを感じさせるサイケ・テックス・メックスとでも呼びたくなるナンバーです。

さて、このパーティで主人公は新任の美人図書館司書と出会い恋に落ちます。二人の恋は順調のように見えたのですが、ある日主人公が口ずさんだ歌によって嘘がバレそうになります。たまたまKLFE(ラジオ局)あたりで耳にした歌だろうととぼける主人公に彼女が詰め寄ります。

>KELFで耳にした流行歌?

”メンフィスでジンびたりの酒場の女王と会ったならば、おいらを二階に誘ってきたぜ、楽しく一発遊ぼうってな”という歌詞なのに?

中略

”女は吹くよ、おいらのでかっ鼻、おいらはぶっ飛び、ぶっぱなし”?ラジオでそんな歌を?そんな歌を流したら、お目付け役の連邦通信委員会から即座に局の閉鎖を申し渡されるわ!

無意識に何を歌ったかお分かりですね?そう「ホンキー・トンク・ウィメン」です。

小説中にドライヴ・インでトイレに入ろうとした主人公が「有色人種はこちら」と書かれた矢印をたどると店の裏の小川に渡された板だけの<便所>に行き着くくだりがあります。そう60年代の初めはまだ公民権運動も盛り上がっておらず差別は当たり前だし、「ホンキー・トンク・ウィメン」のようにあからさまに性愛を歌った歌は「ありえない」し、そんな曲を流そうものならラジオ局が当局により閉鎖される、そういう時代だったわけです。それが10年も経たないうちに平気でラジオ局から流れてくるし、オーティスのような黒人のスターに白人の若者たちが拍手喝采する。60年代というのは本当に「意識革命」がなされた時代であったことをあらためて考えさせられた小説でした。

はたしてケネディの暗殺は阻止できたのか、それは読んでのお楽しみです。最後に現代に戻った主人公が50年後のジョーディに赴くエピソードが書かれているのですが、思わずホロッとくるいい終わり方です。

PS.今回ロック・ナンバーを取り上げていますが、読了後に1番聴きたくなったのは実はこの曲でした。

In The Mood

ケネディ暗殺に絡んだ歌といえば、美しいこの追悼歌も忘れられません。

The Warmth Of The Sun /The Beach Boys

再掲 生きる事も爽やかに 視えてくるから不思議だ(ロンバケ再訪その4)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ロンバケ再訪第4弾は「カナリア諸島にて」です。

カナリア諸島にて 松本/大瀧

-

葉加瀬太郎:松本隆さんとカナリア諸島というと、僕も含めてですがたくさんの人が、大滝詠一さんの『カナリア諸島にて』というあの曲を思い出してしまうんですけど。松本さんはその時点では既に行かれた事があったんですか?

松本隆:いや全然ないです。イメージだけで書きました。

葉加瀬:全然行かなくても“カナリア諸島”という響きが良かったんですか?

松本:すごく昔から“カナリア諸島”という地名だけは知っていたんですよ。「どんな所だろう?」とずっと気にはなっていたんだけど。高校生の頃かな、小川国夫という小説家の方がいて。その人の小説がすごい好きだったんですけど。その作品の中に「カナリア諸島にいたんだ」という台詞があって、「カナリア諸島いいなー」とずっと気にはなってて。

葉加瀬:ハハハ(笑)。

松本:それから10年くらいして、「どこか島の歌を書きたいな」と思って。どこかいい所ないかなと思った時に、「カナリア諸島の歌、書いちゃおうかな」なんて思って(笑)。

葉加瀬:勝手にそう思って(笑)、それでイメージしてですか?

松本:はい。 J-WAVE ANA WORLD CURRENT より

松本隆さんが「カナリア諸島にて」を書くモチーフは小川国夫だったんですね。松本氏が高校時代読んだということから推測すると、67年の処女作「アポロンの島」でしょうか。10年ほどあとに島の歌を書こうと思ってカナリア諸島のことを思い出したとありますが、なぜその時すぐに詞を書かなかったのでしょう。でも、おかげで大瀧師匠の『ロンバケ』のための歌詞として使われたわけですから結果オーライと言えます。

「カナリア諸島」というタイトルを思いついた時点で松本氏は実際のカナリア諸島に行ったことは無かったということですが、スペインやギリシャを旅行したことはあり、その体験を踏まえて銀紙のようにきらめく海面やテラスのテーブルの上の薄く切ったオレンジが浮かぶ冷えたアイスティー、といった風景を思い浮かべていたんだと思われます。数年後、大瀧師匠から新しいアルバムを作るから詞を書いて欲しいというリクエストとともに”今回のアルバムのコンセプトはこんな感じだよ”と79年に大瀧師匠の原案で制作された永井博氏のイラスト集『A LONG VACATION』を渡されます。おそらく永井博氏の鮮やかなイラストとストックされていた「カナリア諸島」というモチーフが瞬間的に結びついた、そんなことではなかったのか。

-

- -

-

想像で作り上げた「カナリア諸島」との既視感に驚き、自分の中の「カナリア諸島」に永井博のイラストのイメージを重ね合わせ生まれた、まさに『ロンバケ』に収録されるべくして生まれた、宿命のナンバーだったのかも知れません。上にアップした永井博のイラストのうち右端のものは「HEAVEN AND PARADISE(天国と楽園)」と名づけられています。「カナリア諸島」の前半では”夏の影が砂浜を急ぎ足に横切ると 生きる事も爽やかに 視えてくるから不思議だ”とまさに天国と楽園のような風景の中で時間も忘れ身も心もリフレッシュしている姿が歌われます。

しかし夏の鮮やかな光の風景から、自分自身の人生の夏の風景をフラッシュ・バックしてきます。”あの焦げだした夏に酔いしれ 夢中で踊る若いかがやきが懐かしい”永井博のイラストのイメージからすると前半のような歌詞のままで終わってしまっていいのですが、ひょっとしたらモチーフとした小川国夫の小説の影響なのか(未読で分かりません、すみません)、輝いたままでは終わらない。後半に現れている「影」はこの曲だけでなく、『ロンバケ』の松本氏の歌詞の中に通奏低音として流れているように思います。このあたり、当時の大瀧師匠の気持ちなのかそれとも松本氏の意図なのか、どちらにせよ明るいジャケットやサウンドに乗って歌われる歌詞に「影」があるということが、『ロンバケ』がたんなるポップ・アルバムではなく世紀を超えて愛されうエバーグリーンなアルバムとなった一因だと僕は思います。

この歌には後日談があります。松本氏が1999年初めてカナリア諸島を訪れた時のエピソードが上にも引用したJ-WAVEの番組の中で語られているのです。99年松本氏はカルロス・クライバーの演奏会に招待を受けます。会場がカナリア諸島ということで自分のイメージどおりである事を期待し出かけた松本氏ですが、コンサートのために最初に訪れたグラン・カナリア島という一番大きな島は寂れた印象でした。

”「イメージとは違う」といった感じで(笑)。血の気が引いた”

これは困ったことになったと思いながら次にテネリフェ島を訪ねます。

”港に対して斜面があって、緩々と坂を降りていくと港や防波堤があって。ちゃんと防波堤に突き当たって(笑)、海に面してカフェがあって。歌詞にばっちりの場所で、ここを見て書いてもあれ以上のはあり得ない位そのまんまみたいな。”

ということで安心して日本に帰ったということです。良かったですね(笑)。

-

-

さて、いつもの逆になりましたが「カナリア諸島にて」のサウンドについてです。『ロンバケ』はフィル・スペクターの”音の壁”の影響をうけているということが強調されるのですが、実際に”音の壁”的な曲は数曲のみと以前にも書きました。この曲はその数曲のうちの一曲です。”音の壁”的ではありますがリズム・パターンはスペクターの影響を強く受けたブライアン・ウィルソンが作ったビーチ・ボーイズの「プリーズ・レット・ミー・ワンダー」を思い出させてくれます。

The Beach Boys / Please Let Me Wonder

-

Today!/Summer Days (And Summer Nights!!)

このリズム・パターンの大元は何なのかは分りませんが、ビーチ・ボーイズは結構使っていて、ビーチ・ボーイズというとこのリズム・パターンを思い出す人も多いのではないでしょうか。ビーチ・ボーイズの曲でもっともスペクターの影響を感じさせる、というか元々ロネッツに歌って欲しくてブライアンが作った、「ドント・ウォーリー・ベイビー」もこのパターンです。

The Beach Boys / Don't Worry Baby

『ロンバケ』の前作ながら180度方向性の違うアルバム『Let's Ondo Again』の「禁煙音頭」において大瀧師匠はこのリズム・パターンと

竜ケ崎宇童/禁煙音頭

『ロンバケ』で大滝のファンになった人がいて、その前作ということで『Let's Ondo Again』を買ったって人はいたんでしょうかね。大ヒットでしたから何人かはいたのでしょうけど、最初に聴いた時どんな顔をしたのか見てみたい気がします。

PS.ちなみに「禁煙音頭」のビーチ・ボーイズの元ネタはコーラスでばっちり歌われているこの曲です。

ユー・キャント・ドゥ・ザット!!

今月号のレコード・コレクターズは1月29日発売の『ザ・ビートルズTHE U.S. BOX』の発売をうけての「ザ・ビートルズ 1964 日米デビュー元年の実像」という特集です。

団塊の世代が「ビートルズ世代」などと呼ばれるが実際のところはビートルズをデビュー当時聴いていたのはクラスで一人か二人だったみたいなことをよく目にしますが、本当のところビートルズは日本ですっごく人気があったのか否か。そのへんのところを当時の東芝の売り出し戦略やメディアでの取り上げられ方などなどで検証していきます。「へぇーそうだったの」「じぇじぇじぇ」とひとりごちながら読んでいるのですが、読了するのがもったいなくて、まだ全部読んでません(笑)。

レコード・コレクターズ 2014年 02月号 [雑誌]/ミュージックマガジン

例えば、ザ・ビートルズの日本デビューは64年2月5日のシングル「抱きしめたい」(というのが定説ですが、どうやら「プリーズ・プリーズ・ミー」の方が先だったようです)だったのですが、そのわずか2ヶ月後の4月3日の14時半にビクターの築地スタジオで東京ビートルズが「抱きしめたい」「プリーズ・プリーズ・ミー」を録音します。わずか2ヶ月でビートルズに便乗したコピー・バンド(実際は全然コピーになってないのですが)が登場という速さには正直驚いてしまいます。

東京ビートルズ メドレー / Meet The Tokyo Beatles

(東京ビートルズも大瀧師匠の尽力でCD化されたものでした。こういうのに着眼する大瀧さんはえらいなぁ・・・)

笑えるのが東京ビートルズについての脚注の「デビュー後は、66年頃まではほぼ毎日どこかのジャズ喫茶に出演していたが、ビートルズ来日後は急激に減り、調査した範囲では67年2月2日銀座ACB(夜の部)が最後だったようだ。」というくだり。そりゃ生のビートルズ見ちゃったら”今まで私たちを騙してたのね”ってなことになったのでしょうけど、もっと早く気づけよなぁという気もしてしまったわけで、大笑い。

この記事を書いた大村享さんは以前の『マジカル』特集でも、日本で初放映時の放送事故について本当に重箱の隅までつつきまくる記事を書いていた方で、鉄壁の情報収集/検証能力にはほんと恐れ入谷の鬼子母神であります。大村さんのマジカルの記事についてはあの松永良平さんが”大村さんの原稿は

詳細で執拗な記録の検証ですが、正しさのみを振りかざして記録で記憶を追いつめてしまう冷たさがなく

どこか少年探偵団的な純粋なわくわく感があるのがよかったです。”と書かれていましたが「少年探偵団」とは言い得て妙です。ちなみに大村さん僕の会社の後輩社員という噂なのですが・・・、ほんとにあの大村さんなのか。

さて、レココレのビートルズ特集といえば忘れてならないのが「レコスケくん」ですが、今回も日本盤レコードのジャケをネタに妄想を暴走させています。

ジョージ愛のレコスケくんにはジョンとポールの二人がビートルズであるという一般論に「ツイスト・アンド・シャウト」のジャケを根拠にジョージこそがビートルズなんだと豪語します。

かなり無理がありますね。

愛しのレコ・ガールちゃんは賛同してくれるのですが、レコゾウは相変わらずレコスケに冷たく言い放ちます。

そして、欄外に小さく書いてありますが矢印マークのアーチスト表記は「キャント・バイ・ミー・ラヴ/ユー・キャント・ドゥ・ザット」のシングルでも使用されています。矢印が指しているのがポールの股間ということで「そうかビートルズはポールのナニだったのか」と下ネタに走ってしまうところを作者の本くんが自主規制をかけたのでしょう、きっと。

しかしナニを差してるジャケの曲名が”愛は金じゃ買えないよ”というのも意味深ですね。金じゃ買えないけどナニだったら・・・。愛とナニは別物よってか。おっとすみません、50年前にそんなふしだらな考えはありませんね。しかし、B面に「ユー・キャント・ドゥ・ザット」をカップリングして、そんなことしちゃダメよと諭しているあたりはよくできたシングルですね(笑)。高嶋さんエライ。

The Beatles - You cant do that

禁煙音頭考

禁煙音頭 DJ 達郎 サウンドストリート85

>『ロンバケ』の前作ながら180度方向性の違うアルバム『Let's Ondo Again』の「禁煙音頭」において大瀧師匠はこのリズム・パターンとドドンパをクロス・オーヴァーさせダウンタウン・ブギ・ウギ・バンドの「スモーキン・ブギ」のパロディを当時無名であったシャネルズ(ラッツ&スター)に歌わせるという非常に高度な、一般的に言うところの<パクり>ではない、「オマージュ」を行っています。僕は、これぞ大瀧詠一の真骨頂!!!と思います。

先日の「カナリア諸島にて」の記事の中で大瀧師匠の「禁煙音頭」について上のように”西洋のロックのリズムと日本のドドンパのリズムが融合”して生まれたという意味のことを書きました。英米のロックこそが本物でありロックは英語で歌うものみたいな「ロック至上主義」からは決して生まれえない音楽です。一見、相反するような音楽の要素まで取り入れてハイブリッドな音楽を作り出すというのは、それこそビートルズなんかがお得意とするところで、僕はこういうハイブリッドを平気で行う柔軟性こそが「ロック」じゃないかと思います。だから大瀧詠一の音頭もの諸作こそ「ロック」であるといいたい。

だったのですが、よくよく考えてみたら日本のリズムとした「ドドンパ」がすでに西洋と日本のハイブリッドであったことに気づきました。

渡辺マリ/東京ドドンパ娘

>日本の古来の音楽である都々逸(どどいつ)とルンバを足したものと言われている。また、京都で演奏していたフィリピンのバンドが演奏していた独特のマンボがドドンパになったとの説もある。(ウィキペディアより)

つまりドドンパ自体がすでにロック的なんですね。いやいや「ロック」にこだわる必要はなくて、すべからく世界の「大衆音楽」というのは常にこうしたハイブリッドを行ってその生命力を維持しています。ハイブリッドを否定し「純粋性」を追い求め過ぎると「芸術音楽」として生命力は失われていきます。例えば「歌謡曲」にしても、ポップスも演歌もドドンパもGSもひっくるめて「歌謡曲」と呼ばれていたのがいつしか「歌謡曲」=「演歌」となり、そして「演歌」=日本人の心の歌のような「純粋性」が言われ出すようになり大衆音楽としての生命力は弱まってしまいました。

話を戻しますが、大瀧師匠が「禁煙音頭」なんかで行ったハイブリッドは目新しいものではなく、昔から「大衆音楽」の中では常に行われてきたことであり、大瀧さんはそれを伝承しているだけといっていいのかもしれません。ただ、その伝承が”変わったことやってんなぁ”と思えてしまうとすれば、それを聴く人たちの音楽を聴くスタンスが「純粋性」に向かってしまっているということでしょう。

おそらく大瀧さんはこの「純粋性」が嫌だったんじゃないかな、だからこんな歌を歌って全てを煙にまこうとしたのかも。

GO!GO!ナイアガラのテーマ~趣味趣味音楽~あの娘にご用心

PS.

大瀧さんはなんで12月30日亡くなったのか。師匠のことだから何かあるに違いないと思って12月30日に亡くなった人を調べてみたら、いました師匠の偉大な先達が。その人は中山晋平さん、「日本POPS伝」でも日本歌謡の父として紹介されている人でありますが、1952年の12月30日にお亡くなりになっています。

成程そういうことかと思ったのですが、まだ続きが。中山晋平さんといえば出身は長野県下高井郡日野村(現・中野市)というところで、ご当地の名産といえば、そうお分かりですね、リンゴです。

師匠ったら、最後までやってくれますよね。

佐藤千夜子 東京行進曲 (西條八十/中山晋平)

BRIAN ANSWERS FANS' QUESTIONS IN LIVE Q&A その1

耕作さんのコメで教えてもらったブライアン・ウィルソンのインタビューですが、割と平易な英語だったので訳してみました。間違いもあるかもしれませんが鷹揚に願います。

2014年の1月27日(月曜)にファンからの質問状に答える形のものだったようです。

みんな知ってるようなことからちょっとマニアックなものまで。ブライアンは時に正直に、時にははぐらかしながら(というか単純にボケてるだけかな)答えています。以下Q&Aにプラスして勝手な注釈をはさましていただきました。

Q.ハイ、ブライアン。録音中の曲でお気に入りは?

A.「セイル・アウェイ」(Rニューマンとは同名異曲)と「ラスト・ソング」。

「Sail Away」と聞いて”おっ、ウィルソン・シングス・ニューマンか”と一瞬喜んだのですが別の曲でした。昨年10月時点で3分の2のレコーディングが終わったと言っていたニュー・アルバム、もうできあがったのでしょうか?2005年のトリビュート・コンサートで「サーフス・アップ」をカバーしているのを聴いて興味を持ちコラボを申し込んだジェフ・ベックをはじめ、プロデュースはドン・ウォズそして再結成からの流れか、アル・ジャーディンとデヴィッド・マークス、かってビーチ・ボーイズだったブロンディ・チャップマンも参加しているということでオールド・ファンとしては期待がつのります。

”みんなが聴いて育った昔のビーチ・ボーイズの感じがすごくするんだよ。曲はどれも新鮮なんだよ。まだ全部きちんと形にしたわけじゃないから、残りがどういう音になるのかまだ確定的には言えないけど、でも、ブライアンやビーチ・ボーイズが好きな人はきっと好きだと思うよ。”byアル・ジャーディン

Q.ハイ、ブライアン。ジェフ・ベックとは一緒に曲作りしたの?

A.いや、ジェフとはやってない。演奏だけだよ。

ジェフ・ベックについてはファンの方には悪いですけど、あんまりソング・ライターという印象はありませんもんね。

演奏については、上に書いたようにジェフがカバーする「サーフス・アップ」を聴いた時に”脳味噌ぶっとんだくらい”の印象を受けたブライアンは一緒に作業をしての印象を次のように語っています。”他では聴いたことのないようなクソすごいギターを弾いてくれるんだよ。音符ひとつひとつのクオリティがものすごく高いんだ。しかも、1小節に想像できないほどの音符も詰め込んでくれるからね”。ベタ褒めですね。

A Tribute to Brian Wilson...Jeff Beck - Surf's Up [Live - 2-11-05]

Q.ハイ、ブライアン。ちょっと知りたかったんだけど、今後あなたが残して生きたいあなたの姿とは?

A.良い歌手でいたいね。

88年の復活劇以来、加齢を差し引いたとしても「声」は出るようにはなっていますが、やはり失われたものは大きすぎる気がします。60年代前半の声でソロ・アルバムが歌われていたらなぁ・・・。期待は失望の母でしたね(by大瀧詠一)。

Q.ハイ、ブライアン。『ラバーソウル』の曲の中で『ペット・サウンズ』を作るうえでもっとも影響をあたえた曲は?

A.「ノルウェーの森」。

なるほど新機軸の「ノルウェーの森」ですか。当時この曲を初めて聴いた人は”変わった曲やなぁ”と思ったことでしょうね。でもビートルズがやるんやからなぁと。アメリカ盤の『ラバー・ソウル』だと「夢の人 I've Just Seen A Face」の次に「ノルウェーの森」。オリジナルのポールの元気なロックンロール「ドライヴ・マイ・カー」の後に聴くのとでは印象は大きく違うんでしょうね。

Q.ハイ、ブライアン。あなたの音楽経歴を通じて、答えるのにうんざりしちゃった質問は何?どういう質問をしてほしいのかな、そしてどんな風に答えたい?

A.僕がいちばんうんざりなのは”どんな気持ちだい?”ってやつ。

原文はI get most tired of "how do you feel?"。確かにね。後からまた出てきます。

Q.今の気分で、自分の作品の中で最高の曲は?

A.「神のみぞ知る」

The Beach Boys [Pet Sounds] - God Only Knows (Stereo Remaster)

全くもって”異議なし!”。

カールによれば神に祈りを捧げている時にブライアンがメロディをひらめき、わずか7分で稀代の名曲が生まれたというのですから、いやはや。

Q.ハイ、ブライアン。いちばん好きなデニスの曲は?

A.お気に入りは「サン・ミゲール」。偉大なレコードだ。

The Beach Boys - San Miguel

『サンフラワー』に用意されたがボツとなり、後に編集版『テン・イヤーズ・ハーモニー』に収録。曲はデニスとグレッグ・ジャコブソンだが、レコーディングではカール・ウィルソンがボーカルをとっています。スペクター風味のマリアッチという新鮮な曲でなんでボツになったんでしょう。曲数制限?

Q.ハイ、ブライアン。大好きなブライン・ウィルソン・ソングを3曲あげてください。

A.「キャロライン・ノー」、それから・・・、考えさせてくれ。たぶん「アイ・ラヴ・ユー・ポギー」かな。

おいおい、3曲って質問なのに2曲かい。それに「アイ・ラヴ・ユー・ポギー」ってアンタの曲ちゃうでしょ。

大ボケかましてくれますね。

Brian Wilson Reimagines Gershwin - I Loves You Porgy

Q.ハイ、ブライアン。『フレンズ』が私の大好きなアルバムで、お気に入りは「世界よ目をさませ」、どうやってひらめいたの?

A.♪ひとつ またひとつ(歌いながら)星があらわれる♪ 僕も大好きな歌だ、ホントだよ。歌うのも楽しいんだ。

Beach Boys - Wake The World (extended version)

このQ&Aもそうですが、ここ数年、ブライアンがフェヴァリット・アルバムと公言してきたおかげもあってか、『フレンズ』の評価は鰻のぼりですね。当時は128位がやっと、まぁビーチ・ボーイズが時代遅れの存在とされていた時代ですからね。

Q.ハイ、ブライアン。あなたの長年にわたるすばらしい音楽の全てに敬意を表明します。これだけ長いことやってきて、いままで一緒にやってないけど、今後コラボしたい人はいますか?

A.いない。本当にいない。

素っ気ないですね。

Q.ハイ、ブライアン。ビーチボーイズでお気に入りだったのはどのアルバムでそれはどうして?

A.お気に入りは『サマーデイズ』、「ソルト・レイク・シティ」みたいなクールなロックンロールが入っているからさ。

サーフィンとは程遠い内陸部にあるソルト・レイクは何故か異常にビーチ・ボーイズの人気が高かったようで、市内の商業組合からキャンペーン・ソングの依頼を受けたブライアンとマイクは、地方都市のCMソングにもかかわらず、見事な傑作を書き上げました。タイトルもずばり「ソルト・レイク・シティ」。全国的な人気がありツアーやレコーディングで大忙しの中、こういう傑作を書き上げてしまう二人こそが一番クールだったといって良いのかも。

Q.ハイ、ブライアン。あなたの曲で編曲やハーモニーでもっともチャレンジングだった曲は何?

A.「グッド・ヴァイブレーション」。仲間とともに本当にハードに働いたよ。偉大なレコードを作りたかったんだ・・・そして僕は作ったんだ。

これまた、まったく異議なしですね。

当時としては、シングル一曲のためのセッションとして異例の90時間という時間をかけて作られたビーチ・ボーイズの最高傑作シングル。ローリングストーン誌のオールタイム・グレイテスト・ソング500で6位に選ばれています。マイク・ラヴの回想では”2秒から5秒ぐらいしかない(何が何だかわからない)同じパートを、25回から30回ヴォーカル・ダビングした”というスタジオの虫ブライアン以外のメンバーにとっては超過酷なレコーディングだったようです。

The Beach Boys - Good Vibrations - Rare Studio Recording Film

Q.ニュー・アルバムの曲と以前の作品、『フレンズ』や『サンフラワー』みたいなアルバムの曲との共通項はありますか?

A.そうだねハーモニーが似てるかな。

繰り返しになりますが、アルの”みんなが聴いて育った昔のビーチ・ボーイズの感じがすごくするんだよ。(中略)ブライアンやビーチ・ボーイズが好きな人はきっと好きだと思うよ。”という言葉に期待です。

Q.ソニー・ボノの曲でお気に入りは?

A.あぁ、僕のお気に入りは「ビート・ゴーズ・オン」さ。

Sonny and Cher - The Beat Goes On

なんで、いきなりソニー・ボノ?まぁレッキング・クルーの一員としてブライアンによるビーチボーイズのセッションに数多く参加していたとは思いますが。その後ジャック・ニッチェのアレンジ術を結んで、シェールと組んだソニー&シェールとして大ヒットを何曲か生み出した後シェールと別れ俳優に転身。80年代には共和党から政治の世界に飛び込み著作権の大幅延長を認める悪法ソニー・ボノ法、別名ミッキー・マウス法を成立させる。98年事故死。個人的には音楽家以降のキャリアは不要だったんじゃないのといいたい。

Q.昨晩のグラミー授賞式のパフォーマンスや受賞者にどんな印象をもちました?

A.観てなかったんだ。だけどポールとリンゴがそこにいたのは知っている。録画したんだけど、まだ観てないんだ。ポールとリンゴは素晴らしかったというのは耳に入ったよ。

会場に来ているヨーコとショーンの踊る姿が映るのをみたりするにつけ、みなさん、人生のまとめに入っている気もしてしまう。

Q.お気に入の食べ物は?

A.お寿司。しばらく食べてないけどね。

そんなこと聞いてどうすんのコーナー(山下達郎SSB)ですか。でも日本のお寿司なのは日本びいきが感じられて嬉しいですね。再来日したら「お・も・て・な・し」いたしますよ。

Q.ハイ、ブライアン。僕は日本から来ました。もし過去に戻れるとしたら、何時頃に戻り何をやりたいですか?

A.ドラッグなしの生活がしたい。ドラッグはやるべきじゃない。

『スマイル』を完成させたいという答えを期待してんだろうけどなぁ。

The Element: Fire (Mrs. O'Leary's Cow)

Q.お気にい入りのインストルメンタルの曲は何?

A.「少しの間」がお気に入りだ。

The Beach Boys - Let's Go Away for Awhile

健太さんの番組を思い出すな。

Q.いちばん好きな曲は?

A.ロネッツの「ビー・マイ・ベイビー」。

Brian Wilson - Be My Baby (live 2000,Ronnie Spector concert)

ブライアンの初来日でこの歌を歌いだした瞬間、恥ずかしながら涙してしまいました。生きていてくれたことに感謝し、ずっと歌いつけて欲しいと一緒に歌いながら祈っていました。

Q.『フレンズ』についての思いを聞かせて下さい。私にとっては文句のつけようがない60年代後半のロック・クラシックです・・・そして『ワイルド・ハニー』も。

A.イェー、そしてアルバムで僕のお気に入りは「フレンズ」さ。

『フレンズ』人気ほんとうに高いですね。

Q.ハイ、ブライアン。「待ったこの日」のインスピレーションになった人やものはなんですか?『ペット・サウンズ』の中で一番好きなんです。

A.特に無い。曲作りで具体的にインスピレーションとなったものは本当に無いんだ。

The Beach Boys - I'm waiting for the day (stereo)

イントロのティンパニーから、あぁ『ペット・サウンズ』やなぁと思わせる一曲なのですが、ブライアンがこの曲を最初に書いたのは『シャット・ダウンVol.2』のレコーディングの頃(1964.1)といいます。2年前のメロでも66年の素晴らしいアレンジが施されれば見事にペットサウンズ印の曲になるってことは、「太陽あびて」や「キープ・アイ・オン・サマー」やはては「ドント・ウォーリー・ベイビー」をペットサウンズ印でやったら一体どうなるんだろうと妄想してしまいます。妄想中の妄想ですかね。

Q.発売からほぼ2年間が経ちましたが『神が創りしラジオ』についてのご意見を聞かせて下さい。

A.今でもあのアルバムの曲の多くは好きだよ。「パシフィック・コースト・ハイウェイ」や「バック・アゲイン」は特にね。

「フロム・ザ・バック・アゲイン」から始まる3曲「パシフィック・コースト・ハイウェイ」そして「サマーズ・ゴーン」は再結成が単なる50周年のお祭り騒ぎだけではなくビーチ・オールド・ボーイズとなったバンドの今を伝えてくれていて良かったですよね。そして日本盤はそのあとにボートラとして「恋のリバイバル」のリレコが付け加えられていました。普通あの3曲のエンディングにこのボートラじゃ興ざめとなるところなのですが、しんみりとしちゃった後で、なんちゃって、でもやっぱ俺たちコレだよねという開き直りが感じられて”うまい”と思いました。エンドレス・ハーモニー、エンドレス・サマーですよ、やはり。

Do It Again - 50th Anniversary Edition

Q.アル・ジャーディーンについてどう思います?

A.偉大なるシンガーであり良き音楽野郎さ。いい曲も書いているよ。

2年前の50周年ツアーでもその歌声が一番劣化していなかったのがアルでした。もっとアルのボーカル曲を聴きたかったと思ったのは僕だけじゃないはず。昔から老け顔の分、歳をとらないってことなのか。

Cottonfields - May 19, 2012 Borgata

Q.ハイ、ブライアン。最高の存在であるのはどんな感じ?

A.わからないよ。そんな質問には答えられないよ。

また"how do you feel?"ですね。

Q.ハイ・ブライアン・・・。ポール・マッカートニーと一緒にアルバムを作りたいっていつも思ってますか?

A.いいや、思ってないね、残念かい。

God only knows - Brian Wilson & Paul McCartney

残念ですね。

Q.ブライアン、バート・バカラックと新しい一曲(「ホワット・ラヴ・キャン・ドゥ」以外に)を書いたと聞きました。僕たちはいつもあなたたち二人の曲を聞きたいと思っています、バカラックが持っているものからあなたがソングライターとして影響されたことが何かを言ってもらえますか?

A.以外だろうけどそんなでもないよ。彼の安学が好きだし、ハーモニーついて教えてくれたよ。

Walk On By

『フレンズ』期のセッションのようですが、バカラックのメロにビーチ・ボーイズのハーモニーがよく合っていて完成版が聴きたかったなぁ。

Q.最近の曲でいいと思ったものはありますか?

A.「愛は吐息のように」が好きだったよ。グループの名はベルリンだ。

Berlin - Take My Breathe Away

全然、最近じゃなくてむしろオールデイズに近いかも。またも大ボケかましてくれました。

ということで、ここでまだ半分過ぎたほど、あとは明日にいたします。

BRIAN ANSWERS FANS' QUESTIONS IN LIVE Q&A その2

間が空きましたがブライアン・ウィルソンのインタヴュー続きです。

Q.ハイ、ブライアン。私はあなたが楽譜を書いたり読めたりするのかどうかに興味があります。あなたのセッションではミュージシャンたちへの演奏の指示は楽譜でやっているのか、それともピアノなんかを弾いてすべてを耳を通じて教えているのか、どちらなんでしょう?

A.手書きのものを渡してるkど、時々はピアノで教えてるよ。

Behind The Sounds: Wouldn't It Be Nice

ハル・ブレインのドラムについてはフィル・スペクターもブライアンもハルのヘッド・アレンジに任せているものと思っていたのですが、『ペット・サウンズ・セッションズ』が出たときに「素敵じゃないか」のイントロのセッションの模様が収録されていて、ブライアンがしっかりとハルに指示を出しているのが分かり感動いたしました。最初の方でブライアンのゲップの音まで拾っているのが妙にリアルであります。

Q.あなたのベース・ラインのインスピレーションとなっているのは誰ですか。

A.フィル・スペクター。

Things are changing back track

デビュー当時のブライアンにとってはスタジオを支配し自分の思い通りのサウンドを作り出している2歳年上のフィル・スペクターの姿は音楽家としての理想と映ったのでしょうね。「ビー・マイ・ベイビー」に感激してロネッツのために「ドント・ウォーリー・ベイビー」を捧げますがフィルにすげなく突き返され、その後もダーレン・ラヴのために「シングス・アー・チェンジング」を持ち込みセッションでピアノまで弾いているのに結局その時点ではボツに(後にマイノリティのための雇用機会促進キャンペーン(だったっけ)・ソングとしてブロッサムスが録音)。

まぁ、おかげで僕たちはビーチ・ボーイズが歌う「ドント・ウォーリー・ベイビー」や「元気をお出しDon't hurt my little sister」が聴けたわけで、フィルの冷酷さに感謝。

Q.「愛するあの娘に」は私に、ビーチ・ボーイズとスティーヴィー・ワンダーは何かコラボレイトを行うべきだという気持ちにさせます。スティーヴィーと仕事をする機会があればいいと思いますか?

A.スティーヴィー・ワンダー!彼は僕のお気に入りの音楽野郎だ。

スティヴィーの元歌もキャロル・ケイがベースを弾いていたんですね。カールが大好きな曲っていうだけじゃなくって、そういうつながりもあったんですね。

Carol Kaye Talks about playing Bass on "I Was Made To Love Her"

Carol: Well, the first four bars were written, so that thing was pretty straight. The first bar was written to give me an indication of what they wanted the rest of the tune. And then another part I can remember was written - that triad lick was written. And I screwed that one up. (laughing) I mean, you always remember when you make a mistake on the hits. And I made plenty of mistakes, but the feel of the record was good. And that's the main thing.

So the rest, I was on my own. No problem, a lot of chromatics and just aiming for the triads and stuff.

→ SONGFACTS ”Songwriter interview Carol Key"

Q.ハイ、ブライアン、あんたはロックだぜぃ!「ビジー・ドゥーイン・ナッシン」って不思議な曲だよね。変わり者ブライアン・ウィルソンのボサノバの影響を感じるよ。変わり者ブライアン・ウィルソンによる変拍子もね。当時ボサノバとかジャズのレコードを聞いてたんでしょ。

A.そうだね、あの曲にはボサノバの大いなる影響がある。

The Beach Boys - Busy doin' nothin'

またまた『フレンズ』からの曲ですが、サーフィン時代ともペットサウンズとも違うブライアンの魅力を感じる佳曲。ペットを青春小説とすれば気の利いたエッセイという感じでしょうか。

Q.伝え聞いた話では「ストロベリーフィールズ・フォーエバー」を初めて聞いた時にあなたは自信がなくなるのを感じたそうですね。この10年間で同じような気分にさせた曲はありましたか?

A.いや、それは正しくないね。とても異様なレコードだったんだ、だけど、好きだったよ。

Strawberry Fields Forever [Take 5-7]

今やアンソロジーで2パターンのオリジナル・テイクも聴けるようになり、よく知られていることですがジョンは「ストロベリー」セッションでテンポの早いバージョン、遅いバージョンの2つを一つに結びつけてシングルのバージョンを作ったとされています。意地悪な見方をすれば完成テイクを自分じゃ作れずジョージ・マーティンやジェフ・エメリックに丸投げして完成してもらったとも言えるかと思います。ブライアンの場合も『スマイル』のためのテイクを数多く作り、考えに考えますが結局自分ではまとめ切れずにかといってジョンのように誰か託す相談役みたいな人間もおらず完全に挫折してしまいます。

良くも悪くもチームとして機能していたビートルズと孤高の天才ブライアン、勝ち目はなかったということか。ま、勝ち負けではないんですけど・・・。

Q.私はあなたがどれほどドゥ・ワップが好きか、そしてどれほど影響を受けているか知っています。お気に入りのドゥー・ワップ・ソングは?

A.そう、そのとおりだ。そいつを聞くと僕は曲やハーモニーを考えたくなる。とっても影響されているよ。

だから何が好きか聴いてるのに・・・

Hushabye - The Mystics

ふつうカバー曲というのはなかなかオリジナルを越えられないのですが、ビーチボーイズの場合はいとも簡単に超えてしまう気がします。彼らのハーモニーで歌われると元歌には無かったあらたな意味が付与される、そんな曲も多いように思います。上の「ハッシャバイ」なんかも、そのひとつ、詳しくは以前記事にしていますのでお暇ならどうぞ → 「おやすみおやすみ愛するきみへ」

Q.ハイ、ブライアン。「素敵じゃないか」を書くのにどのくらいかかったの?

A.2週間くらいかな。

「神のみぞ知る」の7分に比べるとずいぶん長い気がします。

Q.今でも瞑想していますか?

A.いや、瞑想はやめたんだ。仕事ができないからね。

今話題の作曲家は瞑想で曲を作ると申しておりましたが、真っ赤なウソだったようで、瞑想からは何も生まれないということなのでしょうか(笑)

THE BEACH BOYS transcendental meditation

大人気の『フレンズ』収録の「トランセンデンタル・メディテイション」なんかはタイトルからして瞑想して作ってそうな気もしますけどね。

Q.ブライアンおひさしぶり。ダフト・パンクと仕事する計画はありますか?

A.誰にも分かんないよ。

確かに想像つかないです。

Q.ハイ、ブライアン。最近聴いている音楽は?

A.オールデイズかな。60年代や70年代の。

曲が知りたいですね。

Q.ハイ、ブライアン。ビーチ・ボーイズのたくさんのアルバムで一緒に仕事をしたレオン・ラッセルの思い出に興味があります。彼はいい人だし偉大なミュージシャンですよね。

A.キーボード・プレイヤーだ、偉大な鍵盤野郎だよ。

分かってますって。

Gary Lewis & The Playboys - This Diamond Ring (stereo)

レオン・ラッセル絡みで大好きな曲「恋のダイアモンド・リング」。イントロで印象的なベースを弾いているのがキャロル・ケイ、ドラムはもちろんハル・ブレイン、キーボードとアレンジがレオン・ラッセル。つまり演奏は影武者がっていうことで佐村河内みたいなことやっとるやんけと言うなかれ、昔の音楽ビジネスはこういうのが当たり前だのクラッカーでした。

Q.ハイ、ブライアン。ビーチ・ボーイズの曲でもっともっと注目されるべきだと思う曲は?

A.「リトル・ガール・アイ・ワンス・ニュー」

分かります。シングルのみの曲ですがブライアンにとっては重要な曲。

the beach boys - The Little Girl I Once Knew

「ヘルプ・ミー・ロンダ」が1位、続く「カリフォルニア・ガール」が3位というヒットに続き65年11月に発売されたのがこの「リトル・ガール・アイ・ワンス・ニュー」。『ペット・サウンズ』がロック史でNO1とされる現在の耳で聞けば名曲となるのでしょうが、いかにもビーチ・ボーイズなヒット2曲の後にこれが来た当時のファンは「何?これがビーチ・ボーイズの新曲?」という感じだったことでしょう、それを表すようにチャートも20位と絶頂期にしてはものたらぬものに。プレ・ペット・サウンズなサウンドや途中のブレイク(放送事故と思われるのが嫌でオンエアを自粛したラジオ局もあったとか)といった実験的な面に後半”ラールレ”というオールデイスからの引用(曲名思い出せません)を挟み込むあたりもブライアンが注目して欲しいというところなんじゃないかなと。

Q.マンスターズ派それともアダムス一家派?

A.アダムス一家かな、分かんないよ。

そんなこと訊いてどうすんのコーナー(by 達郎SSB)その2。

Q.クラシックの曲を書いてみたいですか?

A.いや、書けないだろうね。

書けそうですけどね。あんまり興味がないんでしょうね。

Q.「サーフィン」について、あなたと仲間たちがハイトとドリンダ・モーガン夫妻をステレオ・マスターズ(スタジオ)に尋ねる前に書きあがっていたのですか?

A、いいえ、訪ねた直後だね。

*Rare* Recording Of "Surfin" - The Beach Boys

アル・ジャーディンらと吹き込んだ「心に春がいっぱい」を持ち込んだけどモーガン夫妻にいい顔されず、どうしようと思っていた時にデニスが”兄貴、サーフィンの曲書いてくれよ”とリクエストして「サーフィン」が生まれた、だったですよね。

Q.あなたから影響を受けたと公言したり、あなたの曲をカバーしている最近のアーチストについてどのように思いますか?

A.またかい、”どんな感じがしますか”ってやつ。誇りに思うよ。

また"how do you feel?"ですね。ところでカバーと言えばもしブライアンがこの曲聴いたらどんな風に思うか興味があります。

Q.ブライアン、どうしてディーン・マーチンとの会席をキャンセルしちゃったの?ディノの歌はあなたに強い影響をあたえているのですか?

A.あぁ、僕は84年のホワイト・ハウスのパーティでディーン・マーチンに会ったことがあるよ。フランク・シナトラもいたな、彼らはとても素晴らしい。

検索して知ったのですが、カール・ウィルソンは70年代ディーン・マーチンの息子のレコードのプロデュースをしてるし、2度目の奥さんはディノの娘ということで深いつながりがあったんですね。

Ricci Martin "Everybody Knows My Name"

そういわれると、カールっぽいですね。それにしてもそのまんまのタイトルの曲ですね。

Q.ブライアン、あなたのお気に入りのビートルは?(ソングライターとして)

A.ポール・マッカートニー

よく知られたことですが65年から66年にかけてブライアンとポールはお互いの音楽に刺激を受け、次は相手の一歩上をいってやろうというまさに好敵手の関係でした。生まれた年が一緒で誕生日が2日違いということで義兄弟のように感じていたのではないでしょうか。

"A Friend Like You " Paul McCartney and Brian Wilson

Q.ハイ、ブライアン。音楽的にだったり感情的にだったり、最近のあなたにインスピレーションを与えているものは何ですか?あなたはいつもベストだと思ってますし、私にとってあなたの音楽がどんな意味をもつのか口では言えないくらいです。ほんとうにあ・り・が・と・う!

A.僕たちが今まで作ってきたレコードと妻かな。

Brian Wilson "I Just Wasn't Made for these Times", Directed by Don Was,

確かに88年にソロ・アルバムを出してものの、本格的に復活したのはユージン・ランディと手を切りメリンダと結婚した95年あたりからと考えると新妻の貢献は大きかったのかな。

Q.子供の頃大好きだった野球チームは?

A.ヤンキース。

LA育ちなのにNYのヤンキースですか。

Q.あなたはドジャーズ・ファンと聞いていました。あなたが大好きなヴィン・スカリーの実況は?

A.ヤンキースなんだよ。ミッキー・マントルだよ。僕は高校時代にセンターを守っていたからね。

ヴィン・スカリーはドジャースの実況で有名なアナウンサー。

ミッキー・マントルはヤンキースの外野手。高校球児だったブライアンの憧れだったみたいですね。ちなみにブライアンは野球以外にもアメフトもやっていてアルもたしかチーム・メイトだったはず。サーフィンはできないけどスポーツマンではあったみたいですね。

Q.ハイ、ブライアン、クラシックは聴きますか?

A.いいえ、聴かないよ。

たしかにビートルズの場合はポールがクラシック好きだったでしょうし、ジョージ・マーチンというクラシックの素養のあるプロデューサーなので弦楽四重奏を入れたりとかありましたが、ビーチボーイズの場合はあんまりないですよね。ストリングスにしてもクラシックじゃなくて映画音楽あたりがベースでしょうし。

Q.ハイ、ブライアン。自身の演奏以外で、最近参加したコンサートは?

A.ポール・マッカートニー、偉大なショウだった。

やはり、ポールを意識してるんでしょうね。

Q.ブライアン、私は『ラッキー・オールド・サン』が今まで聴いた中で最高のアルバムだと思います。ありがとう。

A.おぉ嬉しいよ、こちらこそありがとう!

完全に余談ですが、「ラッキー・オールド・サン」と言えば僕は久保田麻琴と夕焼け楽団のバージョンが忘れられません。35年前に極東でアメリカーナを体現していた奇跡のようなバンドでした。動画探したけれど見つからないので久保田さんの訳詞で歌ってる大西ユカリと石田長生のやつでお聞き下さい。

大西ユカリ/That Lucky Old the SUN

石やんのギターが素敵。

Q.ラディアント・ラディッシュを経営して一番良かったことは?

A.レジ打ちかな、どうやったらいいのか学んだよ。

ラディアント・ラディッシュThe Radiant Radishは69年にブライアンが共同経営者となってオープンした健康食品のお店です。取り巻きのヒッピーがブライアンにこれからは自然食品だぜみたいなことを吹き込んだのでしょうね。

オーナーとはいえバスローブ姿でうろつかれちゃねぇ。

Q.やり直したい曲はありますか?

A.「ヘルプ・ミー・ロンダ」かな、リズムを直したいな、僕のものじゃないけどね。

”僕のものじゃないけどね”というのは父マーリーが楽曲の権利を売ってしまったことをさしているのか。

もし、修正をするのならぜひ「禁煙音頭」を参考に(笑)。

Q.「サーファー・ガール」は偉大な曲ですが、あなたはお好きですか?

A.僕は車に乗っていてラジオを聴いていた、家へ帰るところだった、そしてあの曲が僕にヒラメキをくれたんだ。だけど違うんだよ、「星に願いを」じゃなかったんだよ。

「星に願いを」からインスパイアされたというのはブライアンも公言していますが、カーラジオから流れきっかけになった曲は違うということか?

Q.ブライアン、続けて3つも質問してしまいすみません、最近ハル・ブレインさんに会いましたか?

A.いいえ、ハルとはずいぶん会ってないな。

スペクター同様にブライアンも多くのミュージシャンの中でハル・ブレインにだけは好き勝手に叩かせていたんじゃないかと思います。いかにブライアンが天才であったとしてもハルのアイデアにはかなわない。あえてドラムを使わず飲料水のボトルを叩くことで主人公の切ない気持ちを表現したこの曲なんかもハルなしではあり得なかった名曲です。

Caroline No - Beach Boys (Lyrics)

以上最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

こわれもの

出張中に車で聴くCDが欲しいなぁ、そういやTカードのポイントが1000P以上あったなということで国道沿いにあった中規模くらいのTSUTAYAへ。アトランティックの¥1000シリーズやワーナーのポップスの¥1000シリーズが何かあれば、できればエヴァリー・ブラザースなんてのがあればいいなぁと思ったのですが・・・・。

出張中に車で聴くCDが欲しいなぁ、そういやTカードのポイントが1000P以上あったなということで国道沿いにあった中規模くらいのTSUTAYAへ。アトランティックの¥1000シリーズやワーナーのポップスの¥1000シリーズが何かあれば、できればエヴァリー・ブラザースなんてのがあればいいなぁと思ったのですが・・・・。

無いですよね。

だいたい洋楽自体が500枚も無いんじゃないかという悲しい在庫じゃあね。予想はついていましたが。まぁCDの売上がどんどん下がり、中でも洋楽が売れなくなっている状況では単価が安い商品とは言え売れるかどうか分からない廉価のシリーズを入れるのは店にとってリスクが高いということなのでしょうけど。リスクばかりを見て仕入れないからどんどんつまらない在庫になって、”じゃぁネットで買うよ”ってことになって、ユーザーがどんどん離れていき、ますます売上が下がっていく。まったくの悪循環。

とはいえ何かないかと探していたらイエスのコーナーに国内盤と並んで¥1000の輸入盤が並んでいるのを見つけました(買いませんでしたが)。TSUTAYAの輸入盤はお客が買いやすいように日本語表記の帯を付けて並べてあるのですが、並んでいたのはイエスの『フラジャイル』。どうせならばロック・ファンが慣れ親しんだ邦題の『こわれもの』にしちゃえばいいのにね。『こわれもの』にしちゃうと権利の問題でもあると思ったのか、でも帯の前面のコピーには”邦題は『こわれもの』”と書いてるし、書籍や楽曲のタイトルには著作権はないはずなので別に問題は無いと思うのですが。

でもFragileのカタカナ表記をフラジャイルとするのは、この帯を作った人もそう若くはないなという気がします。ELTの「Fragile」のヒットがあったので今はフラジールという表記の方が通りがいいのじゃないかと思います。まぁ発音的には両方ともアリのようではありますが。

『こわれもの』という邦題が気になったのはレココレ2月号でこの邦題をつけた、当時のワーナーのディレクターだった山浦正彦さんの記事を読んでいたからでした。

>覚えているのはイエスの”Fragile"ですね。荷札にある「壊れ物」。なんかこう、タイトルとしては今までにない感じなんで、ためらったっけ。だけど、ロジャー・ディーンのジャケットをじっと見てると、ある瞬間、地球が壊れ物ってことなのかなって、だったら『こわれもの』でいいんじゃないかって開き直ったんです。それは僕の勝手な想像だったみたいだけど。これは恥をかかずにすんだタイトルかな。

たしかにロジャー・ディーンのジャケのイメージに「こわれもの」というタイトルはぴったりあっている気がします。それも「壊れ物」じゃなく「こわれもの」としたことでディーンのイラストの幻想的な感じとよりいっそうあっている、これは山浦さんの大ヒットといっていいんじゃないでしょうか。

山浦さんの邦題にはニール・ヤングの「孤独の旅路Heart Of Gold」ってやつもあって、これなんかは良くも悪くもニール・ヤングの日本でのパブリック・イメージを決定づけた邦題だったんじゃないかなぁと思います。「ローナー」っていうデビュー・ヒットもあったけど決して「孤独」だけの人ではないとは思いますが・・・邦題ってある意味怖いものと言えますね。

PS.『こわれもの』を聴いていた中学時代、『こわれもの』は『こわれもの』でFragileという原題はほとんど意識していませんでした。ではフラジャイルという言葉を知ったのは?といえばイエスの幻想的なたたずまいとは正反対の”いなたい”このアルバムのおかげだったかもしれません。

BTO(バックマン・ターナー・オーバードライヴ)の『ノット・フラジャイル』。元ゲス・フーのメンバーであるランディ・バックマンが結成したバンドなのに何故かメンバーは元きこりだったみたいな噂がたっていたような記憶がありますが、確かに見た目は元きこりっぽいんですがシングルはポップで愛聴していました。

You Ain't Seen Nothing Yet(恋のめまい) - Bachman Turner Overdrive

こわれもの(紙ジャケット仕様)/イエス

ノット・フラジャイル+四輪駆動/バックマン・ターナー・オーバードライブ

EVERY LITTLE THING の FRAGILE (フラジャイルじゃなくてフラジール)

さて昨日イエスのアルバム『こわれもの』の表記について書かせていただいたのですが、コメントが夜のうちにいきなり5件、今朝mazuさんからもいただきましたので半日で6件。拙ブログのひとつの柱である(と個人的には思っている)ブライアン・ウィルソンやビーチ・ボーイズについて書いても一週間で2、3件ということがざらですので、これはかなりの反響と言っていいのでは。

まぁ、コメをいただいている方々は僕と同年代だったり先輩だったりするので、70年代前半の状況で言えばイエスはプログレの代表格として日本でも大きな人気を得ていたしロック・ファンであれば『こわれもの』や『危機』など、アルバムの一枚や二枚は持ってて当然みたいな感じ。かたやビーチ・ボーイズと言えば『サンフラワー』や『サーフス・アップ』のように近年では名盤とされるアルバムは出てはいましたが、当時の実感としてはそういったアルバムが店頭に並んでいるのをほとんど見かけなかったし、あってもベスト盤の『終りなき夏』くらいで完全にオールデイズ、現役バンドという印象は無かったいうところ。

なので、同年代のロック・ファンだと、特にその後もブリティッシュ・ロック系を聴き続けたりすると、そのままビーチボーイズはスルーしちゃっている方がほとんどなんじゃないかなと思います。例えばポール・マッカートニーの一番好きな曲が「神のみぞ知る」であり『サージェント』は『ペットサウンズ』に対抗して作られたといった情報は、あったのかも知れませんが、ほとんど無視されていました。時代が変わると評価というものは大きく変わるものです。

さて、いただいたコメの中でmmmさんのものについて、実は昨日の記事で本当に書きたかったことにも絡んでくるところがあったので、コメ返しではなく記事として取り上げさせていただくことにしました。

>5. フラジャイル

英語ではフラジャイルもしくはフラジャルですね。

ランダムハウスで発音を聞くと、フラジャルと聞こえます。

フラジールはフランス語読みでしょう。

フラジャイルと英語で読む人が古いとか、そういう問題じゃありません。

ELTなんてどうでもいいし。

mmm 2014-02-15 23:45:17

前半部分はご指摘のとおりですね、発音記号はfrˈædʒəlもしくはfrˈædʒɑɪl。これ確認してたんですけどʒəlをジールと思うてました根本的な間違いです。フラジールはおっしゃるとおりフランス語読みなんでしょう。

で問題は後半部分。

>フラジャイルと英語で読む人が古いとか、そういう問題じゃありません。

ELTなんてどうでもいいし。

Every Little Thing/Fragile

「エヴリ・リトル・シング」の「フラジャイル(こわれもの)」ですからね、この曲が発売されると発表になった時にアーチストとタイトルを見て「なんじゃコリャ」(by ジーパン刑事)と思ったのはELTファンより当時(発売は1991年1月1日)30代以上のロック・ファンだったんじゃないかなと思います。まぁ曲を聴いたらこれまた「なんじゃコリャ」ではありましたが。ちょっと時代は下がりますが(04年)、Exileの「Heart Of Gold」なんてのもアーチスト名、タイトルともに「なんじゃコリャ」でした。タイトルに著作権は無いとは言えニール・ヤング・ファンからすれば勘弁してよという気持ちはあります。

閑話休題、ELTの「Fragile」は英語読みの”フラジャイル”ではなく”フラジール”であり、シングル盤のジャケや帯の表記はEvery Little Thing/Fragileとなっていて一切読み方は書かれていません。アーチスト名は明らかに英語ですからタイトルも普通に読めば「フラジャイル」とくにイエスやBTOを聴いてきたオッサンだったら「フラジャイル」と読みますよね。でも、そう読んだらELTファン否、現在40代以下の人には確実に笑われてしまうと思います。

さて、昨日はELTの「Fragile」について触れてから、その先に書きたかったことがあったのですが、つい頭の中でなっていたBTOを優先してしまい、本題とは関係ない大ボケのオチに向かってしまったのでmmmさんの「ELTなんてどうでもいいし。」というコメを呼んでしまったようです。しかし、僕のなかでは全然「どうでもいい」ことじゃありませんでした。

ということで、昨日本当に書きたかった続きを書きます。

昔から、特にニュー・ミュージックがJPOPなどと言われるようになったあたりから、なんだか変だよなと思っていることがあります。それは邦楽洋楽のアーチスト名、タイトル名の表記の仕方についてです。お気づきの方も多いかと思いますが、本来の表記であれば英語なり母国語で表記されるべき洋楽のミュージシャンのアルバムの帯の上の名前やタイトルはほぼ9割以上はカタカナ(さらに邦題があれば漢字混じり)で表記されています。例えばザ・ビートルズ『レット・イット・ビー』やピンク・フロイド『おせっかい』とかセックス・ピストルズ『勝手にしやがれ』等等。日本で日本語を読み書きするお客に売るわけですから、これは非常に親切(邦題で時に「おせっかい」はありますが)なことだと思います。特に洋楽の場合は親切とは言えジャケに書かれた名前、例えばTHE BEATLESをザ・ビートルズに変えちゃったら流石に余計なおせっかいになるので「帯」という、ジャケのデザインはそのままに日本人に買いやすい、メーカーからすれば売りやすい画期的な発明を行います。

プログレの名盤中の名盤とされるアルバムですがバンド名もタイトルも無いという画期的なデザイン(ヒプノシスの代表作ですね)ですが、これがいきなり店頭に並んだら???ですよね。かといって、牛の背中の上のあたりにバンド名やタイトルを付け加えるのは余計な「おせっかい」です。

ところが日本には「帯」がありますからこうなります。

ピンクフロイドやヒプノシスのデザインに込めた意図は無視されているという意見はあるかと思いますが、奇をてらった「牛」のジャケは活かしたままに、英題の直訳ではあるのですが日本語としては今までなかった、だから何か意味ありげに思える『原子心母』という邦題が帯でドーンと。このインパクトは大きかったと思います。さらに石坂敬一さんがつけた「ピンク・フロイドはプログレッシヴ・ロックの道なり」というキャッチ・コピー、プログレという言葉は石坂さんの造語みたいなのですが、このプログレという言葉が生み出されたおかげで前年に発売されていた『クリムゾン・キングの宮殿』も元祖プログレといったことで見直され後進のイエス、ELP、ジェネシスを含め十把一絡げのジャンルとして日本でのファンを増やしていきます。ジャンルなんて必要ないというもっともなご意見もありますが、新しいものが出てきた時に世間に認知され広まるためには時には有効に働くということもあるということを忘れてはいけないと思います。

またまた話がそれてしまいました。

洋楽はそんな風に基本カタカナ表記がCDになっても続いています。では邦楽についてはどうかというと。最初にも書きましたがニューミュージックと呼ばれる頃までは横文字のバンド名についても英語表記が正式名称であってもカタカナ表記されることにはこだわってなかったように思います。例えばGS時代なんかはタイガース、スパイダース等カタカナが普通、70年代の日本のロックでもセンチメンタル・シティ・ロマンスとかシュガーベイブとかコスモス・ファクトリーだとか普通にカタカナでした。海外進出をしたフラワー・トラベリン・バンドやサディスティック・ミカ・バンドもカタカナ。それがいつ頃から変わりだしかかというとバンド・ブームがあって渋谷系があってJPOPというのが邦楽の名称として浸透した90年代半ばくらいからじゃないかなと思います。

あと一世を風靡したビーイング系がきっかけかもしれません。B'z、Zard、T-BOLAN、WANDSなどをビーズ、ザード、ティーボラン、ワンズと書いたものはほとんど見なかった気がします。このあたりから一部の音楽業界人、音楽ファンの間でカタカナ表記はオシャレじゃないしカッコ悪いみたいな風潮が浸透して行ったんじゃないかと推測します。その後、特にヴィジュアル系などで英語やフランス語表記でカタカナ表記は許さないバンドが多数登場してきたように思います。

一例を挙げると、Psycho le Cemu、L'luvia、Versailles、MALICE MIZER、La'cryma Christi、Λucifer、ROUAGE、KneuKlid Romance等等

さてあなたは幾つ読めますか。

答えは、サイコ・ル・シェルム、ジュビア、ヴェルサイユ、マリス・ミゼル、ラクリマ・クリスティー、リュシフェル、ルアージュ、ユークリッド・ロマンスです。

ショップの店頭に面陳列で並んでいてもファン以外は、何コレと思って手にとって帯を見ても裏を見ても読み方は分からずじまい。たまたま聴いていたラジオで”次はヴェルサイユの新曲○○○です”ってかかってもその曲とジャケット、バンド名は結びつかない。もし”あぁかっこいい曲”と思ってお店に買いに行って目の前にあっても気づかずに帰るかも知れない。

なんといいますか、個人的な意見としては一部のファンとバンドだけが分かる世界観を共有することだけに価値観を見出してるんじゃないのと思います。まぁ、その深い「価値観」が分からずに曲の「うわっつら」だけ聞いてファンが増えるてサークルに入ってこられると「価値観」が壊されてしまうと思っているのかも。誤解をまねく言い方かも知れないけど、すごい「オタク的」というか。

面白いのはヴィジュアル系でもラルク・アンシエルなんかは普通にカタカナもあり、まぁあれだけビッグになれば名前の表記がオシャレとかカッコいいとかいうのはちっこいこだわりに思えるのか。あと、「音楽的」にカッコいいというか「やるな」と思わせてくれた(まぁこれも個人の意見ですが、世間一般でも「おしゃれ」といわれていたのであながち独りよがりな意見ではない)フリッパーズ・ギターなんかもカタカナ上等という感じでした。まぁこの人たちの場合は日本語や英語やその他言語やなんやからひっくるめて特定のこの言語がおしゃれというのではなく、いかに編集するかが「おしゃれ」なんだということなんだと思います。

(帯の表記はカタカナですが背景の色を変えたり、間に曲名やキャッチコピーを入れたりとデザインが工夫されていながら、必要な情報をきちんと伝えるものになっています)

上手くまとめられませんが、言いたいことは日本人であれば分けのわからん横文字を使わず全て日本語で表記しろと石原慎太郎みたいなことを言いたいわけではなく、上のフリッパーズのようにアルバムのジャケット自体はおしゃれに横文字表記を使ったりしていても、せめて帯くらいは誰が読んでも分かるような表記にしてもいいんじゃないということです。

特にCDという表現スペースの小さいメディアになってからは、ジャケで伝え切らない、もしくは敢えてオミットした情報を伝える道具として「帯」の重要性は増しているはずです。繰り返しになりますが「帯」というのはジャケのデザインにミュージシャンがこめた「作品」としての意図を損なうことなく、「商品」としてのアルバムをより多くの人にアピールするためのツールです。なので良い「帯」は、ブック陳列をされた時も探してるアルバムがすぐに見つけられるような見やすくわかり易いものということになります。そうであるならば、「背帯」に書かれるバンド名やタイトルはカタカナ表記である方がいいはずなんです、バンド側は「ジャケ」と「帯」は別物と考えれば済む問題だし、買ったファンは”だせぇ”と思ったら捨てちゃえば済む問題だと思います。

ところが、近年では「帯」にまでジャケのデザインの続きを印刷し「背帯」の表記もジャケのバンド・ロゴ(こういうバンドに限って読みにくいロゴだったりするんです)を印刷しているため、「背帯」を見ても結局ファン以外は何者なのか分からないというものも増えてきています(くどいですね)。それどころか価格すらデザインの中に埋没してよく見えなかったりします。こうなってくるとCD一枚買うのもかなりの勇気がいります、ってまぁそんなアルバム熱心なファン以外買わないでしょうけど。上にも書きましたが狭い世界の中で自分たちのことを分かってくれる人にだけ向けて音楽を発信している、分からない奴は立ち入るべからず、非常に傲慢というか狭量といいましょうか・・・。

と、まぁELTの「Fragile」からの連想でそんなことを考えていたのですが、昨日の記事では話をそらしてしまっていたので「ELTなんてどうでもいいし」と思われてもしょうがなかったですね。

PS.「帯」を分かりにくくするバンドはアホやみたいにとれる書き方をしてしまいましたが、よく考えると果たして「帯」のデザインにバンドがどこまで絡んでいるのかという疑問はあります。メジャー・メーカーの場合は「帯」の最終デザインはメーカー・サイドが決めているというのはありそうな話で、そうであるならば”売ってナンボ”なのに、メーカーこそがどアホということになります。ただしインディーズなんかの場合だとバンドの意向が尊重されているというのはあるでしょうね。「売る」ということより自分たちの「想い」の方が強い、まぁ、それがインディーズの美点なのでしょうが、限界でもあると思います。

もひとつPS.

帯がない国ではジャケットに載せたくない情報も載せざるを得ない場合が多々あります。その最たるものが80年代から恐らくは大手スパーなどで売られる事に対抗してつけられることとなったバーコード。アルバムを買って裏ジャケなんかにバーコードを見つけるとあぁこれは「作品」であると同時に「商品」なのだという現実を突きつけられます。日本の場合、だいたいバーコードは「帯」の裏面に印刷されている場合がほとんど、やっぱすばらしい発明です。海外ではバーコードを如何に目立たなくするかというのもデザイナーの腕前の見せ所なのでしょうが、その邪魔者を逆手にとってデザインしてしまったのが、キンクスのデイヴ・ディヴィスのソロ・アルバムでした。

こういうのが「オシャレ」だと僕は思います。

やっぱり そういう人だったのね

ビートルズ大学/宮永 正隆

ビートルズ研究家、宮永正隆さんの「ビートルズ大学」を読了。中にビートルズのインド行きの章があり、その中でリシュケシ滞在中のビートルズを写真に収めたポール・サルツマンについて触れています。

リシュケシでのビートルズについて一歩先にリシュケシに滞在していたミア・ファローは自伝で次のように記しているようです。

「ある日の午後、ビートルズがやってきた。それまでは誰もが低い声で挨拶を交わすだけだったアシュラムが一気に陽気な歌とギターとおしゃべりにあふれた。若さと強さ、未来への確信に満ちた光の国からきた人たちだった。」

このミア・ファローの言葉について宮永さんはサルツマンに本当にそうだったのか確認をします。

>このことをサルツマン氏に確かめると、彼も、世界一の人気者であるビートルズが気さくで陽気でほがらかだったことは感動したと話してくれた。(残念な話だが、ビーチ・ボーイズのマイク・ラヴは4人とは対照的に「有名でない人とは一切話したくない」という態度で通していたとのことだ)

あぁ、やっぱりマイク・ラヴはそういう人なのか・・・。

この人、失言の金メダリストや

このブログは音楽ブログなので音楽以外のことは、原則フェイスブックの方に書くようにしているのですが、ヤフーのトップにあった記事を読んで、これはさすがに酷すぎるやろと「怒り」を覚えたので、読んでいただく機会の多いブログに書くことにいたしました。

>浅田選手は「大事なとき転ぶ」=森元首相

時事通信 2月20日(木)19時48分配信

東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長を務める森喜朗元首相は20日、福岡市内で講演し、ソチ冬季五輪のフィギュアスケート女子の浅田真央選手がショートプログラムで16位と出遅れたことについて「見事にひっくり返ってしまった。あの子、大事なときは必ず転ぶ」と述べた。配慮を欠く発言として批判も出そうだ。

森氏は、浅田選手が団体戦に出場したことに関しても「負けると分かっている団体戦に出して恥をかかせることはなかった」と語った。

どういう講演会であったとか、どういった話の流れでの言葉なのかは分かりませんが、東京五輪・パラリンピック組織委員会のトップとして自分はスポーツのことをよく知ってんだよ、浅田真央の演技も昔から観ていてよく知ってる私から見ると・・・・みたいなことで冗談交じりに言ったのじゃないかとも思います。

いや別にいいんですよ、呑み屋でTV観ながら「あっまたやっちゃったよ真央ちゃん、肝心のとこでミスったらあかんがな」みたいに呑んべぇのおっさんが言うのなら文句はいいません。自分もその一人ですし(笑)。

でも、この人、仮にも東京五輪のトップなんですから・・・・。

後半の「負けると分かっている団体戦に出して恥をかかせることはなかった」という発言も、今の若い人たちはどうか分かりませんが、僕らの世代だったらみんな知っているであろうクーベルタンによる「参加することに意義がある」というオリンピック精神からはほど遠い発言で、数日前にソチでの会見でオリンピック公用語の英語が話せないことについて「敵国語」だったからという寒い冗談で顰蹙をかっていましたが、根本的にこの人にはオリンピック委員会のトップの資質がないというしかないでしょう。

>「参加することに意義がある」にこめられた思い

ところで、クーベルタンの言葉として有名な「オリンピックで重要なことは、勝つことではなく参加することである」は、実は彼の創作ではありません。英米両チームのあからさまな対立により険悪なムードだったロンドン大会(1908年)中の日曜日、礼拝のためにセントポール大寺院に集まった選手を前に、主教が述べた戒めの言葉でした。

「オリンピックの理想は人間を作ること、つまり参加までの過程が大事であり、オリンピックに参加することは人と付き合うこと、すなわち世界平和の意味を含んでいる」と考えていたクーベルタンはこの言葉に感動し、英政府主催の晩餐会でこの言葉を引用して「人生にとって大切なことは成功することではなく努力すること」という趣旨のスピーチを行いました。以後、オリンピックの理想を表現する名句として知られるようになりました。

JOCによる「オリンピズム」より引用。今の金まみれのオリンピックを見ていると「きれいごと」に思えますが、それでもなお、この精神を忘れてしまえばスポーツをすることの意義というのは失われてしまうでしょう。

浅田への発言になぞらえて言えば、「この人、大事な時には必ず失言する」人です、世界中に日本の「恥」をさらす前にぜひ勇退願いたいものです。

それにしても女子フィギュアは史上まれに見るハイレベルな戦いでした。真央ちゃんもフリーではノーミスの演技でしたが、もしSPでキム・ヨナ並の得点を出していたとしても表彰台に立てていたかさえ微妙でした。判定競技なので素人ではどちらが優れているのか分かりにくいのですが、最終滑走を見終わってキム・ヨナにまた持ってかれたかと思いましたが地元のソトニコワの優勝。ジャンプの差なのかな。コストナーのようなきれいなスケーティングの選手が3位というのはなんとなくうれしい。真央ちゃん、バンクーバー以降取り組んできたジャンプは全て成功、やるべきことはやってフリーだけを見れば3位、ごくろうさんでした。

再掲載 ポップス”普動説” by大瀧詠一 前半

昨日の朝日新聞夕刊の「惜別」欄に大瀧詠一さんの記事が載っていました。そうなんだよな、大瀧師匠この世にいないんだよなぁとため息。85年以降は半分隠居状態でお正月にしか姿(ラジオなので声だけですが)を現さないといった状態が普通になってて、音沙汰がないのは元気な証拠みたいな30年間だったのでいまだに、大瀧さんがいないという実感が湧いてこない。

記事では、山下達郎、伊藤銀次、萩原健太というナイアガラゆかりの3人の言葉が引用されていますが、健太さんの「大瀧さんは理想のサウンドに到達し、『あとは自分の曲が読み人知らずになればいい』と話していた。その後アルバムをもう一枚出したが、関心は音楽以外の多方面に及び、研究者、趣味人としての側面が強まっていった」という引用のあと筆者の河村能宏さんによって次のように締められています。

>だからファンは新作が出ないことを驚かない。それより研究が未完となったことに悲しみを覚えるのだろう。

僕は楽器が全くダメで大瀧師匠のサウンドを自分なりに解釈して展開することはできないけど、パソコンおキーボードをたたいて文章を書く事はできます。ブログを始めて8年近く駄文を書き連ねてきましたが、音楽についての文章を書く上で僕の基本となっているのは大瀧さんの私論「分母分子論」であり「普動説」であったことをあらためて思う今日この頃です。えっ全然違うやんって、それは僕の文章力の無さとお許し下さい。

ところで大瀧師匠の音楽でなく、主演したラジオ番組や著作物を追いかけている熱心なファンであればこの「分母分子論」や「普動説」といった理論をご存知でしょうが、『ロンバケ』っていいよねーみたいな音楽のみのファンであれば聞いた事はあるけど一体どんなものなのか知らないという方も多いのではないかと思います。

増補新版 大瀧詠一 (文藝別冊/KAWADE夢ムック)/著者不明

現在は2005年発売の文藝社のムック本「大瀧詠一」に「分母分子論」が掲載され、2012年にその増補版が発売された際には「普動説」も追加掲載され以前に比べると読みやすい環境となりました。今回再掲載する「ポップス普動説」という過去エントリーは増補版が発売される半年前に、ひょんなことから手にはいった「普動説」のコピーをテキスト化したものです。

大瀧さんの訃報記事を読んで『ロンバケ』という大ヒットはあったものの、どうして「日本の音楽に大きな影響を与えた」「日本の音楽は大切な宝を失った」といった内容の事が書かれるのか疑問を持たれた方も多かったんじゃないかと思います。後付けといったところも無くはありませんが、大瀧さんの音楽活動(プロデュースや楽曲提供含む)やラジオDJ、評論活動(音楽以外も含む)といったものは全て「分母分子論」「普動説」がベースとなっていました。そして各論ともいえる各活動から大瀧詠一という名前を知った人はやがて総論である「分母分子論」「普動説」を経典として自分たちの解釈を加え自分たちなりの各論を展開していきます。故に大瀧さんは「師匠」と呼ばれるのですが、大瀧さんを「師匠」とする人が特にエンタメ業界には多く存在し、直接的だけではなく間接的にも日本の音楽業界に大きな影響を与えたといういうことです。

とまぁ僕がうだうだ書くよりは、先ずは師匠の「普動説」を実際に読んでいただくのが「百聞は一見にしかず」というものです。では以下2012/3/3のエントリー「ポップス”普動説” by大瀧詠一」を再掲載させていただきます。

------------------------------------------------------------------------------------------

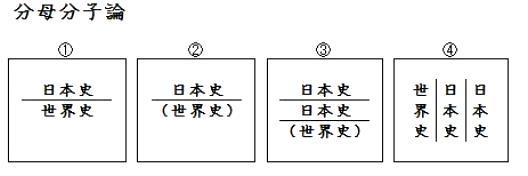

先日のエントリ「世界史分の日本史」というタイトルは大瀧”師匠”詠一氏の日本のポップスを分析した”分母分子論”の中の核となる考え方です。”分母分子論”については83年のFMファンでの相倉久人氏との対談の中で披露されています。この対談は2005年に発売された「大瀧詠一―総特集 大瀧詠一と大瀧詠一のナイアガラ30年史 KAWADE夢ムック 文藝別冊

かくいう僕も雑誌のコピーを持っているだけなのですが、あらためて大瀧師匠の私論を理解するため、かつ今後のエントリで師匠のありがたいお言葉を引用しやすくするため、般若心経を写経するがごとく、”普動説”をテキスト化してみようと思います。

自分のためのアーカイヴ作業でもありますが、師匠の私論を未読の方は、よろしければご一読を、ポップスに対する見方が変わるかも知れませんよ。

では本日は前半部分を。(この私論は評論家の萩原健太さんが聞き手となって大瀧師匠に教えを乞う(笑)という形で展開されます。インタビュー以外の地の文は健太さんによるものです。)

ポップス・イン・ジャパン ゼロサン91年7月臨時増刊号 新潮社 萩原健太・責任編集 より

(文中の「今」は91年時点の今となります、念の為)

インタビューにとりかかる前に、大瀧さんはまずぼくたちに1980年度アルバム・チャートで1位に輝いたアルバムのリストを提示した。そうそうたる顔ぶれだ。もちろん何人か、すでにシーンの最前線から姿を消してしまった名前も含まれてはいるものの、YMOを筆頭に、サザン、達郎、聖子、トシちゃんなどなど。その後の10年間、'80年代を通じてシーンを牽引したアーティストたちが揃って名を連ねている。

1980年のナンバー・ワン・アルバム(「オリコン」調べ)

パブリック・プレッシャー/YMO LOVE SONGS/竹内まりや タイニイ・バブルス(リマスタリング盤)/サザンオールスターズ 生きていてもいいですか/中島みゆき 浪漫/松山千春 Mr.ブラック/シャネルズ 増殖/Yellow Magic Orchestra ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー/Yellow Magic Orchestra Act1/もんた&ブラザーズ 逆流 (24bit リマスタリングシリーズ)/長渕剛 ALICE VIII/アリス 乾杯 (24bit リマスタリングシリーズ)/長渕剛 RIDE ON TIME (ライド・オン・タイム)/山下達郎 印象派/さだまさし JUNKO THE BEST/八神純子 木枯しに抱かれて/松山千春 North Wind(DVD付)/松田聖子 We are/オフコース

この年、3枚のアルバムをナンバー・ワンにしたYMOは、日本の若者が外国に対する強迫観念的な劣等感をかなぐり捨てる契機ともなった。また70年にナンバー・ワンになったア-ティストが、ひとりとしてこのリストに登場していないのに対し、80年のナンバー・ワン・アーティストは、その大半が現在でも第一線で活躍中。80年代は”揺り返し”のなかった時代だったのだ。このふたつの事実は左派・中道・右派の並びが進化論的な縦系列から変化論的な横系列へと変化したことを照明している。

次に大瀧さんは1970年度のナンバーワン・アルバムをリストアップした。

■参考:1970年のナンバー・ワン・アルバム(「オリコン」調べ)

①『花と涙/森進一のすべて』②『池袋の夜/青江三奈のすべて』③『影を慕いて』森進一④『新宿の女』藤圭子⑤『女のブルース』藤圭子⑥『演歌の競演/清と圭子』クールファイブ・藤圭子

いわゆるGSブーム末期。海外まで視野に入れれば『ウッドストック・フェスティバル』が行われた翌年だ。ビートルズが後味の悪い解散劇を繰り広げていた当時、日本ではフォーク・ブームが巻き起こり吉田拓郎がデビュー、岡林信康が若者の教祖と呼ばれていた。はっぴいえんどと名乗るロック・バンドもすでに存在した。そんな時代のナンバー・ワン・アルバムは、しかしこのようなラインアップ。が、その後の10年間を通じてシーンを牽引したとは残念ながら言い難い顔ぶれではあった。

この対比を見せられて、なるほど1980年前後を分岐点に日本にも新しいポップ・シーンってやつが根づき始めたのか・・・・と、いったん短絡的に納得しかけたぼくだったが。しかし、この提示に続いて大瀧さんが展開した話によって思い知らされたのは、実はシーンという類型そのものは何ひとつ変わっちゃいないんだという事実だった。

世は歌につれるほど甘くない

大瀧詠一:歌は世につれ世は歌につれ、と言うけれど

萩原健太:世は歌につれるほど・・・・?

大瀧:甘くはない!

これ、私の得意のセリフね。先に動いてるのは世のほうなんだ。よく”未来を予見していた音楽”とか言うけど。要するに”世の動きを早く察知して音楽に取り込む能力のある人がいた”ってことなんじゃないかな。歌は世につれ、というのは、ヒットは聞く人が作る、という意味なんだよ。ここを作る側がよく間違えるけど。過去、一度たりとて音楽を制作する側がヒットを作ったことなんてないんだ。作る側はあくまで”作品”を作ったのであって”ヒット曲”は聞く人が作った。

で、何かヒットが一発出ると制作側はすぐに類似作を作る。その繰り返しがひとつのジャンルを形成する。もちろん、聞く側が同じものを要求する、つまりハヤっているものをもてはやすという側面は確かにあるわけで、世が歌につれると言えないこともないけどね。しかし、それが供給過剰になると聞き手はすぐにソッポを向く、それがどの程度長続きするかがそのジャンルの栄枯盛衰の歴史となるわけだ。ここがいちばんのポイントなんだよ、これから話そうと思っていることの。

これを名付けて「ポップスふどうせつ」

萩原:不動説?

大瀧:いや『普動説』。”普動”というのは、不動、不同、浮動、付動・・・これは付いて動くという意味。あと、付(和雷)同。それに不変、不偏、普遍の意味性を加味した私の造語ね。試験にゃ出ないよ、言っとくけど(笑)。今までの歌謡論やロック論は洋楽対邦楽という対立図式でとらえられるケースが多かったでしょ。演歌の人は歌詞中心で”民族の心”というのがキャッチ・フレーズ。いわば地動説的だよね。逆にポップス派はサウンド中心で”世界で通用”がキャッチ。こちらは天動説的。

しかし、明治以降のいかなる邦楽も、洋楽の影響を全く受けていないものはないわけだし、さらに現在では洋楽がすごく特別な音楽という意識も薄れたし、ここで地動対天動という単純な対立のジレンマから抜け出るために”不動”である、と。それを発展させて”普動説”。この”普動”を”普通に動いている”という気分で解釈してこれからの話を聞いて欲しいんだけど。まず、これを見てもらいたい。

ポップス”普動説”

ポップス界の力学的な位置関係は、明治以来、常に同一だった。まず、もっとも支持を集める”中道”があり、その左右に”ハイカラ”な左派と”土着的”な右派が位置する。そしてそれらが突き詰められたものが、それぞれ”極左”と”極右”である。ただし普遍的な”中道”は存在しえない。時代の変化に合わせてこの図説の中心軸は変化し、たとえばある時代には演歌が、また別の時代にはニューミュージックが中道となる。唯一の変化は80年代以来、この図式が縦割りではなく横一線に並んだこと。これは、とりあえず舶来信仰が消滅したことを意味している。

この<型>が今回の私論の基本的パターン。真ん中にあるのが”場”の中心。いわゆるミドル・オブ・ザ・ロードだね。時代の中心。流行の中心。最も数が多いポピュラーな部分。それを真ん中に、両側にそれぞれ右派と左派。その外側にさらに極右と極左。

萩原:右が邦楽系、左が洋楽系、みたいな?

大瀧:心理学風に言うと右が(無)意識。真ん中が常識。左が知識、とも言える。極左は野球で言う”外人枠”だな(笑)。最初に断っておくけど、この<型>に関しての上下左右という表現は便宜的に使用しているだけで、政治的あるいは差別的な意味合いは全く含んでないからね、あしからず。

さてこの私論のいちばんの根幹は、この左中右の”場”の図式そのものは常に変わらないってこと。世がいかに変化しようとも、えんえんと続いている道であって、それは”不動”であり”普動”だ、と。しかし、その上を流れている時代や人々はすべて”浮動”であって・・・おー、これは『ポップス方丈記』とも言えるな(笑)。その流れの主導権を握ってるのは常にその時代の若者なんだ。若者およびその時代の雰囲気ね。

”ポップス・イン・ジャパン”は唱歌から始まった

萩原:なぜ若者なんでしょう?

大瀧:日本のポップスのいちばん最初のものは何かと振り返ってみると、たぶんルソーの作とされる「むすんでひらいて」、要するに唱歌だね。明治14年に文部省が小学唱歌集を編纂したとあるから、学校教育から始まってるんだ。だから当時の音楽教育を受けた子は必然的に左派としてスタートした。教育を受けられなかった大部分の子供は古来のわらべ歌かなんかを歌っていたんだろうね。結果的に右派のスタートなるんだな、これが。

萩原:明治になった段階ですでに社会に出ていた人も当然、唱歌=ポップスの洗礼は受けなかった。

大瀧:だね。当時、この洗礼を受けたのはほとんど20歳前の人たち。まだまだ大方の人が江戸の文化の中で生きていた時代だけに、ほんの少数だったと思うよ。当時音楽として一般的だったものは、まず民謡でしょ。それと、都々逸、小唄、端唄など。

そこへ瓦版が新聞になり、時事ネタを面白おかしく歌った艶歌師が登場した。今で言えばビートたけしみたいなものかな。ヴァイオリンを弾く舛添要一と言ってもいい(笑)。その新聞と同時に娯楽の王様として登場するのが講談や浪曲。以前からあった歌舞伎や落語も含めて、そういう江戸文化を基本にした芸能は明治以降も民衆レヴェルでは脈々と愛され続けていた。けど、明治政府のスローガンはすべてにおいて”世界に追いつき追い越せ”だからさ、軍隊、工業と同様、音楽でも、早く世界に通用するような音楽家を育てたいということで子供たちを教育した、と。だけど、フツーのオヤジは家で浪曲をうなっていたんだな。

萩原:この<型>で言えば、極左を上にして90度回転させた構造のもと、若者たちを上へ引き上げようという力が働いていたわけですね。当時、最もハイカラだったのはヨーロッパですか?

大瀧:音楽ではドイツだよね。最初は、ただし明治17年ごろの唱歌を見ると「かごめかごめ」「通りゃんせ」「お江戸日本橋」とか、そういうわらべ歌とともにいろんな国の曲が並んでる。スペイン民謡の「ちょうちょ」。「蛍の光」がスコットランド。「霞か雲か」はドイツ。「菊」がアイルランド。「すずめのお宿」がフランス。「故郷の人々」はフォスター作曲。オリンピックだね(笑)。で、「箱根山」がスコットランド民謡・・・・。

萩原:スコットランド民謡に「箱根山」って歌詞をつけてしまう強引な感覚がすごい。

大瀧:「グローリー・ハレルヤ」が「ゴンベさんの赤ちゃん」になった例もある。ただ、この唱歌の洗礼を受けた若者層が育って、広がって、時代の中心になっていくまでにはずいぶんかかっただろうね。最低20~30年ぐらいは。大正デモクラシーで、学校の数も増えて、家柄の良い子や金持ちの子だけじゃなく、一般の家庭の子供も徐々に教育を受けられるようになった。この辺から唱歌という名の日本のポップスが大衆に広まっていくようになったんじゃないかな。

萩原:要するに日本のポップスは最初、教育の一環としてスタートした、と。

大瀧:うん、子供らがそういう歌を毎日、日常的に歌うようになれば街にあふれるわけだ。それが以前からあったわらべ歌と渾然となって。で、文献によると、なぜか以前の和風のわらべ歌より、子供が学校で覚えてきた唱歌のほうがハイカラに聞こえた、と。ここだね。結局、ハイカラかローカラかってこと(笑)。ハイカラで洋風=モダンで新しい、上等って意識、価値観。引きずってるね・・・、今も、もちろん、その反動として日本的なものへ戻っていくことをよしとする運動も必ず現れるけどさ。”アンチ○×”って形で。

萩原:外圧が強いカルチャー・シーン。

大瀧:内圧に弱いマーティン・シーンというのもある。わかんねーだろうなー(笑)。ただ、外圧、外圧といっても必ずしも外圧のみで決められたものとは言い切れないんだよ。自分たちで積極的に選びとった外圧とも言える。いかに政府が号令しても、心底いやだと思うところから才能なんて現れないわけだし。

”しょせんおいらは”の開き直り

萩原:なるほど。で、その現れた才能とは?

大瀧:日本のオリジナル唱歌などを作った山田耕筰、滝廉太郎、中山晋平の3人。左派が日本初のオーケストラを作った山田耕筰。「赤とんぼ」とか「この道」とか、何か格調高いね。中道が滝廉太郎。「荒城の月」とか、オペラ歌手が歌うと歌曲調なんだけど、五木ひろしが歌うと演歌に聞こえちゃう。あと”春のウララの隅田川”のあの強引なハモり(笑)。あの”無理”がこの時代を象徴しているし。必死で追いつこうとする姿勢に涙を禁じ得ないね。ホント、笑えるが泣けるってやつかな。そして右派が中山晋平、この人の場合、洋が上で邦が下という価値観が薄いというか、洋からいろいろ取り入れながらも、古来の民謡、俗謡、わらべ歌なんかと洋楽フレーヴァーとを合致させるって方向性で幅広くやった人だよね。「肩たたき」とか「あの町この町」とか、親しみやすいでしょ。この間亡くなられた竹中労さんも力説されてたけど、中山晋平が日本の大衆音楽の元祖だ、と。この説には私も同感。たとえば野口雨情、中山晋平コンビによる大正10年の「船頭小唄」、”俺は河原の枯れすすき・・・”ってやつね。

萩原:ヨナ抜き音階による初ヒットという。

大瀧:そう、これが今で言う演歌の源流だと思う。アンチ洋楽。アンチ舶来。開き直り。叙情の極地としての涙、ね。結局、音楽を外から輸入するにあたっていろいろ無理してるところがあったんだろうね。唱歌を子供たちが無邪気に歌う世の中になっても、腹の中じゃ”なーに言ってんだ”って思ってた大人が多かったんじゃない?そこに”俺は河原の枯れすすき”ってきて、グッときた。何が文明開化だ、新しぶるな!ってね。雨情の”俺は河原の枯れすすき/同じお前も枯れすすき/どうせふたりはこの世では”って詞ね。俺もお前も同質であることの確認、そして演歌の切り札”どうせナントカ””しょせんおいらは”のパターン。そのハシリなんだよね。その後「昭和枯れすすき」という限りなくカヴァーに近いオリジナルもあったけど、何年経っても出てくるところを見ると、枯れないんだね、日本のすすきは(笑)。「平成枯れすすき」は出てこないのかな(笑)。

こういう絶望の果ての開き直りというテーマ。これはウケるんだよ。で、その反対が、いわゆる文化人調の”だから日本人はダメなんだ”っていうライン。討論番組でもこのテのタイプの人は必ず出てくるけど。実はそうやって日本人を攻撃するやつは嫌われてるんだよね。デーヴ・スペクターみたいに。もっとも彼は嫌われる外人という”悪役”を演じている面もあるようだけど。まぁ”外圧”に対する感情的な反発は常にあるからね。一方”しょせんおいらは”って言ってるほうは攻撃されないんだな、どういうわけか。この殻に逃げ込むと、これはけっこう強いガードですよ。

萩原:民族性という幻想を味方につけて?

大瀧:そう。特にこの<型>のいわゆる極右のところは”しょせんおいらは”路線のミナモトだね。で、極左は逆に”ア~メリカでは~”っていう、レッツゴー3匹のジュンみたいなやつ。

萩原:例えが古い・・・・。

ジャズ・ソングの右から左まで

大瀧:歴史的と言ってほしいね(笑)。さて、唱歌の次に象徴的だったポップスは昭和初期にハヤったジャズ・ソング。外国曲に日本語をつけて歌ったものをジャズ・ソングと呼んでいた。輸入の唱歌と形態は同じだね。その第1号が二村定一の「私の青空(マイ・ブルー・ヘヴン)」と「アラビアの唄」。堀内敬三訳詞によるカヴァー。実はこのころラジオや蓄音機が普及し始めるんだ。堀内さんもNHKで「音楽の泉」という番組をやっていた。音楽解説もやり作詞作曲もやるという、大瀧詠一の先駆(笑)。明治の子供は学校で”教育”されたけど、この時代の人たちは番組のリスナーとして”教養”を見につけたんだな。”教育”や”教養”がこのジャンルのキーワードなんだよ。その証拠として、洋楽のレコードなりを買う場合、今でも子供は”英語の勉強になるから”と言って親から金を巻き上げるでしょ(笑)。

で、ラジオとか蓄音機とかがだんだん普及するにつれてポップスの場の中心は学校からラジオへと移る。もちろん、まだまだ高価で高級品だったけど。でも、そういう時代だったにもかかわらず「私の青空」は20万枚の大ヒットとなったんだ、で、今度は和製のジャズを作ろうってことになった。そこで生まれたのが「君恋し」。これもオリジナルは二村定一だけど、のちにフランク永井が日本初のフェイク入りカヴァー歌謡としてレコード大賞に輝いた。この和製ジャズ・ソングの特徴はサウンドはジャズだったけど歌詞の内容は情緒的であるということ。このラインも日本のポップスの主流となって、今で言えば小田和正まで流れる。

で、その主流の中身なんだけど。ジャズ・ソング派と庶民歌謡派がいて、左派系が服部良一から米山正夫、右派系は古賀政男から遠藤実という流れ。「東京ブギウギ」が左派系ポップスで「影を慕いて」が右派系ポップス。見分け方のキー・ポイントのひとつは、右派系はコミック・ソングが少ないってこと。特に”しょせんおいらは”の世界はね。”しょせんおいらは”そのものを笑うには吉幾三の登場を待たなきゃいけなかった(笑)。

萩原:「俺ら東京さ行ぐだ」ですか。

大瀧:それに対して左派は、まずカヴァーの訳詞が日本語として変だし、外国曲に似せて作る曲はどうしても様にならない部分があるし、情緒生も薄い。坂本九の「ステキなタイミング」にしても森山加代子の「月影のナポリ」にしても。”テカテカテカ”とか”チンタレ~”じゃ泣けないよね(笑)。和製ツイストの名曲、美空ひばりの「ひばりのツイスト」も小林旭の「アキラでツイスト」も意識的にコミック・ソングにしたつもりはないのだろうけど、なぜかそこはかとなくおかしい。こんなふうに、右派左派とも無意識的だろうが意識的だろうが洋風アプローチには必然的に諧謔のワナが待ち受けている、と。

特に右派からのものは無意識だけに気づかない人も多いけど、いったん気づいてしまうとその笑いには涙が伴う。山本リンダの「ミニ・ミニ・デート」は好例だろうね。さすがに右派だけに笑いにも涙は不可欠なんだ(笑)。またカヴァー派には寄席芸人のラインの人たちも入る。ディック・ミネの「ダイナ」がハヤると、「エノケンのダイナ」で”旦那=ダイナ”ともじったり、あきれたぼういずが「浪曲ダイナ」をやったり。左派が笑いと密接な関係がある証拠だね。そういえば浅草オペラも寄席も実演だね。

萩原:今で言うライヴ・ハウス。

大瀧:そう。左派系はライヴ、つまり演奏に関係してるんだ。浅草オペラも寄席も、いわば<新宿ロフト>と同じ。’60年代に寄席でドンキー・カルテットがやってたのと、’70年代に<荻窪ロフト>でおとぼけキャッツがやってたのと何も違わないんだ。ポップスの場が学校から、劇場、寄席、ダンス・ホール、クラブ、そしてレコード、ラジオ、テレビへと広がる。そして大衆娯楽のナンバー・ワンだった映画。最初はサイレントだから映画音楽はライヴだったんだけど、やがてそれがトーキーになって。音楽がスピーカーから流れるようになった。

実は「船頭小唄」が大ヒットしたのも映画でね。主題歌。今で言うタイアップ。「愛染かつら」とか「君の名は」とか。ああいう悲恋映画の情緒がこの右派系ラインには密接に関係している。「東京ラブストーリー」はこの流れも汲んでいるんだね。

萩原:そうですね。悲恋ものだし。

大瀧:今では映画に代わってナンバー・ワンの席を奪ったテレビの、しかもトレンディ・ドラマがその場としていちばん”ホット”だ、ということなんだろうね。で、戦後もっともホットな場所は”ジャズ喫茶”だった。ジャズ・バンド・ブーム。これは戦中にウエスタン、ハワイアンとともに”敵の歌を歌うとは何事か!”と禁止されてたせいもあるんだろうけど。とにかくジャズ・バンドがすごい人気だった。いかに人気があったかは映画「嵐を呼ぶ男」を見ればわかるよ。マッチとトシちゃんと清原と貴花田を合わせたような人気だったんだ(笑)。いや、マジで、”ジャズ・コン”と言われたコンサートもブームで、その司会をしていたトニー谷が時代の寵児となる。

戦後のポイントは音楽教育を受けていない人たちが大勢参加してきた、という点だね。戦前の藤山一郎、淡谷のり子は音楽学校出身。流行歌を歌ったということで定額や卒業名簿からの名前の抹消という厳しい仕打ちに遭っている。この時代なら坂本龍一なんか退学処分だね(笑)。そのジャズ・ブームが一段落した’50年代半ばに小坂一也の「ハートブレイク・ホテル」が登場。ジャズ・ソングの次の象徴的なポップスとなった。ロカビリー時代の幕開けね。ロカビリーは”教養”から”娯楽”へと変化したキーワードをもう一歩進めて”快楽”とした。女の子の”キャー!”のハシりだし、失神した子は”悦楽”を味わったわけだ。

萩原:すごいな。”教養”が”悦楽”にまでいたってしまった。

と、本日はここまで、続きはまたの機会に。

後半は以下の2章となります。

GSブームとその揺り返し

”進化論”が終わった’80年代

書きながらいろいろな音源を聴きましたが、中ではこれが素晴らしかったです。ディック・ミネのダイナ。前奏の素晴らしいスティール・ギター、そしてディックさんのスムースな歌声、ノイズ無しで聴いてみたいです。

ダイナ ディック・ミネ (昭和九年)

----------------------------------------------------------------

PS.大瀧さんが12月30日という日に亡くなりました。およそあらゆる物事に対してその図書館のように豊富な知識の中から何らかの意味付与をいつも行なっていた大瀧師匠ですから、大晦日ではなく12月30日という日だったことも何らかの意味があるはずといろいろ調べていくと”あぁこれだったのか”と思い当たったことがありました。

約半世紀前の1952年12月30日は中山晋平さんの亡くなった日だったのです。

この「普動説」の中で大瀧さんは中山晋平さんについて以下のように語っていました。

>そして右派が中山晋平、この人の場合、洋が上で邦が下という価値観が薄いというか、洋からいろいろ取り入れながらも、古来の民謡、俗謡、わらべ歌なんかと洋楽フレーヴァーとを合致させるって方向性で幅広くやった人だよね。「肩たたき」とか「あの町この町」とか、親しみやすいでしょ。この間亡くなられた竹中労さんも力説されてたけど、中山晋平が日本の大衆音楽の元祖だ、と。この説には私も同感。

>洋が上で邦が下という価値観が薄い

>古来の民謡、俗謡、わらべ歌なんかと洋楽フレイヴァーとを合致させる

といった部分は、そのまんま大瀧さんの音楽の魅力でもあったと言えますし、さらに

>中山晋平が日本の大衆音楽の元祖だ

という言葉は大瀧さんがメンバーであったはっぴいえんどは元祖日本のロック(異論はあるでしょうが)と言われたり、『ロンバケ』は元祖J-POPと言われることも思い出させます。

ついでに言うと、死因がリンゴを喉に詰まらせてというのも見事なビートルズ落ちと以前に書きましたが、実はこれ中山晋平さんの生家のある長野県下高井郡日野村(現・中野市)はリンゴの産地ということを思うと、中山晋平さんにたどり着くためのヒントを教えてくれていたのかと。

最後の最後まで大瀧さんは大瀧詠一でした。お見事!

再掲載 ポップス”普動説” by大瀧詠一 後半

GSブームとその揺り返し

大瀧詠一:そのブームはジャズ・バンドをジャズ喫茶から追い出したんだから、すごいよね。でもロカビリー喫茶というのはできなかったなぁ。ジャズ喫茶のまま。名前は変わらなかった。いったん付いた名称は中身が変化しても当分そのままという、ジャンルのネーミングにも似た話だね。で、ロカビリーもカヴァーがスタートだから、例の<型>で言うとしっかり左派。プレスリーのモノマネで十分都会の娘には人気はあるけど全国的なヒット曲はまだない、と。そこへ平尾昌晃の「ミヨちゃん」「星は何でも知っている」が登場した。

萩原健太:かなり歌謡曲よりの作品でしたよね。

大瀧:歌詞の内容はね。でも「ミヨちゃん」のサウンドやメロディのベースになったのはハンク・ウィリアムズの「カウ・ライジャ」。ウエスタンなんだよ。まぁ、その中でも特に珍しい、日本人受けのする情緒的なメロディを選んだ、というのもミソなんだけどね。和製ロカビリーも和製ジャズ・ソングの「君恋し」同様、日本的情緒が大きく加味されたというわけだ。この平尾さんの成功の後、最初がバンドと一緒だったロカビリー歌手のソロ化に拍車がかかった。バンド・ブームが一段落すると必ずソロ化現象が起こるのは今も変わらないね。このソロ化の最後の大物がパラダイス・キングのリード・シンガーだった坂本九。アメリカではポール・アンカやアネットが登場。わが日本でも飯田久彦、田代みどりがカヴァー・ヒットを飛ばして、世はまさにシックスティーズ・ポップスの時代開幕か!となったところへ、突然”潮来の伊太郎/チョット見なれば/薄情そうな渡り鳥”とチョンマゲ物が登場した。橋幸夫の「潮来笠」ね。

もちろんこの前に三波春夫の「雪の渡り鳥」とか”股旅物”のヒットはあったよ。でも、この歌を、時代の流れ的にも、世代的にも、ポップス・シンガーとして登場して然るべき年齢の青年、橋幸夫が歌った。これが爆発的なヒットになったわけだけど、それを支えたのは”世代は変わっていても心は昔のままだ”という、以前の「船頭小唄」を支持したのと同様の心情だったんじゃないかな。アンチ文明開化。アンチ”太陽族”。何か新しい動きがあると大きな揺り返しが起こる。あの稀代の名作「ロカビリー剣法」を生んだ美空ひばりさんも、このころから「柔」「悲しい酒」と、この路線を強調し始めた。

萩原:右派の再確認。

大瀧:中山晋平~古賀政男という右派の流れこそ日本の歌の主流である、という一種のキャンペーンが始まった。演歌こそは日本の心、という例のやつ。そのハシリだね。意外に新しいでしょ、この運動。しかし、いかに揺り返されても、いったん流れ出した時代のムードは急激にストップすることはない。

時代の若者は坂本九を中心にした中村八大ポップスを支持し、その黄金時代でもあった。これは’50年代のロカビリーとジャズ・ブームの遺産ね。このコンビネーションの良さは笠置シヅ子=服部良一と双璧をなしているし、まさに服部さんの流れなんだよ、八大さんは。そこへビートルズ旋風が巻き起こる。ちょうどその10年前と同じで、今度はモノマネの対象がビートルズとなる。

萩原:グループ・サウンズ(GS)ブームですね。

大瀧:”東京ビートルズ”なる珍集団も現れて。その哀れを誘う日本初のシャウトへの試みは、日本にハーモニーを持ち込もうとした滝廉太郎の努力を彷彿させて、ホント、涙なしには聞けないよ(笑)。いや、これ、笑った後で、結局自分を笑ったことになるって気づくんだよね。他人事じゃないんだ。他人事じゃないんだけど。でも、笑ってしまうんだな、申し訳ないけど。

この時代のポイントとしては、ストレートなカヴァー・ヒットが出にくい状況になったってこと。レコード・プレイヤーの小型化などによってドーナツ盤市場が若者の間に定着したり、これまたラジオの小型化と洋楽番組の増加によってオリジナルそのものを聞ける機会が増えたり、おかげで、今までカヴァー派が担っていた”紹介者””仲介者”的な役割を彼らから奪うことになったんだな。GSの場合、10年前のロカビリー派に比べてオリジナルに取り組んだ比率が圧倒的に多かったわけだけど、これはビートルズがエルヴィスと違って自作自演だったこともさることながら、もはや紹介者として大きなマーケットは獲得できない世の中になっていたせいが大きいんだね。

萩原:GSも当然、左派ですよね。

大瀧:そう、歴史通り、左派としての登場となる。そしてオリジナルを作る。ところが自作自演だったのは、せいぜいスパイダースとブルー・コメッツぐらいのものでね。この2グループはロカビリーの流れを汲む歴史のある人たちで、そのぶん実力も圧倒的。だから、GS時代に核となったんだけど。大方のグループは職業作家の手を借りた。

さらに言えば、その代表的な2グループでさえも代表曲はハマクラ(浜口庫之助)さんのペンによるものだったり。GSは、図らずも”ムード歌謡”に新しいビートを乗せたものだったわけ。グループ・サウンズもジャズ・ソング、ロカビリー同様、”和製”の際に同じ道を歩んだわけだ。左右どちらにしても一般的な支持を得るには、やはり情緒面は不可欠な要素であることがここでも証明されているんだね。

逆にGS時代、左派的な音楽作業をしたのは実は橋幸夫だった、ということをわかってもらうために、去年私は”橋幸夫のリズムもの”を集めたCDを編纂したんだよ。詳しいことは中の解説を読んでちょーだい・・・・・と宣伝も忘れないワタシではあった(笑)。

萩原:クレイジー・キャッツも同じ意味ですか。

大瀧:そう。とはいえ、GSブームもすごいもので、ジャズ喫茶は今度はグループサウンズ一色。長髪、ロンドン・ブーツの若者が街を徘徊し出した。世はまさにヒッピー・ブーム!。と思われたそのとき、GSの一員として登場しても年齢的には何の不思議もない青年が”死んでもお前を離しはしない”と、GSとは正反対のクリーンカット、そして夜のムードで登場した。それが森進一。またまた揺り返しなんだよ。これも「潮来笠」同様、新しい動きの中心人物と同年代の人が歌ったところがミソ。新しい人が古いことを言う、というと、なんか「ちびまる子」みたいだけど(笑)。どうやらそれが揺り返しのメカニズムのようだね。

”進化論”が終わった’80年代

萩原:とすると、’80年代のカウンター現象は?

大瀧:おー、いよいよ本題だねー。いや、お待たせお待たせ(笑)。さて、と。これまでの日本の流れで言うならば、ここでYMOだ、山下達郎だ、ときたわけだから、それまでの「船頭小唄」や「潮来笠」、「女のためいき」みたいな右派からの揺り返しがあって当然だよね。確かに’80、’81年とニューミュージックの大嵐が吹いたあと、細川たかし、五木ひろし、都はるみがテレビの音楽賞を荒らしまくって、現象面からだけ見るとまたまた同じことが繰り返されたように思えた。しかし、彼らの逆襲がもし歴史的なものだというなら、以前のように時代のバックアップがなければいけないんだ。10年前、GS残党より圧倒的に売れた森進一、あるいは20年前、九ちゃん、ミコちゃん(弘田三枝子)より売れた橋幸夫のようにね。

それと、揺り返しの仕組みからいうと、大きく違っていたのは五木、細川、都という人たちは新人ではなかったこと。つまりこの場合、ニューミュージックの人たちと同じ年齢の演歌の新人が出てきて初めてこのメカニズムが機能するんだ。また、時ここに至り、ポップス誌上初めての現象、つまり10年前にセンターへ躍り出た’80年代の中心人物たちが色あせるどころか、10年経ってもまだ揃ってトップに君臨しているという事実もあるし。

萩原:メカニズムが壊れたんですか?

大瀧:例の、右派のみが主流だというキャンペーンが強烈だったために両派とも誤解を生じていたんだな。実は’70年代によく言われた”左派=フォーク&ロック、右派=歌謡曲&演歌”という図式がそもそも間違いだった。右派が森、五木の演歌ふうポップス、左派が天地真理、麻丘めぐみのアイドル・ポップスで、どちらも実は中央で大きな幅を取っていたんだね。

ロックはGS残党も含めて極左としてのスタートだった。けど、実はフォークはなんと極右だったんだ。さっきからなんども出てくる内向きの”しょせんおいらは”のビンボー臭い路線。これは何も演歌に限ったことじゃないよね。中島みゆきなんかその権化(笑)。

萩原:確かに、フォークの人にはカヴァーがほとんどないですし。

大瀧:それに、諧謔性も薄い。ましてや”叙情派フォーク”なんて、この論から言うと自らが右派であることを証明しているネーミングだよね。もちろん、それが悪いと言っているわけじゃないよ。従来の考え方だと、演歌の衰退の原因は右派の消滅、ということになる。けど、叙情を支えている右派の人々は今もしっかりと存在しているんだ。

右派を”日本の心”という”不動”のものとしてのみ解釈をした演歌は”浮動”する右派の視点を忘れた。それがフォークという名のもとに登場していることに気づいた人は数少なかった。そして演歌は一時代前も表現方法として、極右の民謡や歌舞伎、落語の古典芸能の世界へ、良くいえば到達、悪く言えばポップスとしてはご用済み、ということになった。今ではSLのように懐古の対象となって、安定した価値ということからカラオケの世界では堂々古典として生きている、と。

萩原:その変わり目が1980年だった?

大瀧:そう。特に世界のアイドルとなったYMOの凱旋を歓迎した若者は、明治以来の進化論の呪縛から逃れて、外国に対する強迫的とも思える劣等意識をとりあえずかなぐり捨てた。また10年前の日本のロックを源とするニューミュージックの連中が、洋楽と比較しても遜色のないサウンドを引っさげてメインロードに一挙に登場。ここで例の進化論的縦列が変化論的横列へと変わったんだね。

■参考図説

大瀧氏が’83年に「FM fan」誌上で発表した”ポップス普動説”の雛形となる理論。明治以来、日本の音楽史はすべて洋楽(世界史)からの輸入だった。つまり、世界史を分母としていたわけだ。しかし時代とともに世界史がカッコつきになり、さらにはそのカッコつきの世界史を分母とする日本が、さらに日本史の分母となるという三重構造横倒しとなり、世界史、世界史を分母とする日本史、さらにはその日本史を分母とする日本史が横一線に並んでしまった。

大瀧:で、その開放感からアッケラカーンと劣等意識を笑いの対象にした吉幾三の「俺ら東京さ行ぐだ」が登場する。これで右派からの無意識的洋楽アプローチの時代も同時に幕を閉じたんだよ。これ以降。右派からの洋楽アプローチはより本格的なものとなった。本田美奈子、松田聖子、ね、これなんか、山口百恵、天地真理、島倉千代子に外人プロデューサーを起用するようなものだからね。それまでは考えられなかった。

時代は変わったんだよ。あ、そうか!「平成枯れすすき」を歌えるのは吉幾三しかいないのか(笑)!しかも、これはラップで歌われるべきもんなんだな。このコンプレックスが笑いの対象にもなったことを再確認する意味でね。ただ、この私論の図式そのものは変わっていない。

萩原:そうですね。右から左へ1ブロックずつ内容がずれたというか。横滑りしたというか。

大瀧:そう。道のネーミングが変わったわけでね。電気録音による最初の邦盤という記念すべき曲「この道」から始まって、「夜霧の第二国道」を通り、今は「中央フリーウェイ」を突っ走っているわけだ。”湾岸道路”や”横浜ベイ・ブリッジ”の景観を従えてね。

実は究極の、時代を超えて日本国民が必ずたどり着く”道”のついた歌で、実はこれこそ国家にしたらいいんじゃないかと思っている曲があるんだけど、わかる?

萩原:えっと・・・・・何でしょう?

大瀧:「マイ・ウェイ」深いよこれは。

Frank Sinatra / My Way

時に母の無い子のように

「明日ママ」問題 公式謝罪は必要ない 日テレ社長が定例会見で

デイリースポーツ 2月24日(月)16時2分配信

>日本テレビの大久保好男社長(63)は24日、東京都内で定例会見を開き、児童養護施設を舞台にした連続ドラマ「明日、ママがいない」(水曜、後10・00)について言及した。

ドラマが放送されたことにより、施設で暮らす子供が傷ついたとして全国児童養護施設協議会が放送以外で公式の場での謝罪を求めたことに対して、同社長はこれを受け入れない意向を示した。

日本テレビは今月4日、同協議会などに対し文書で「これまで以上に子供たちに配慮する」とドラマ内容に関し改善する考えを示してきた。しかし、同社長は協議会側から求められていた謝罪には「文書で関係団体に示した見解でご理解いただきたい。当面、これ以上の対応は考えていない」と述べた。

「Mother」「Woman」という母と娘の関係を描いた素晴らしいドラマを作ってきた日テレがその延長線上に制作したドラマということで、期待を持って見始めたのが「明日、ママがいない」でした。なんたって「Mother」の芦田愛菜ちゃんと「Woman」の鈴木梨央っていう二大子役が共演というだけでも先の二つのドラマを面白いと思った人だと見たくなるというもの。ということで第一話を見たのですが、正直いうと「?」という感想でした。先の二つのドラマは親子関係の設定などが普通ありえないようなものだったのですが、ドラマ自体は実にリアルな感じで描かれていて引き込まれていきました。比べて、明日ママ」は設定もドラマ自体も、もうこれはフィクション以外の何ものでもないやろ、という印象で、うーん。愛菜ちゃんなんて台詞回しも表情も大人すぎて、三上博史と対等に話したりとあまりにもリアリティなさすぎと思ったのですが・・・。

みなさんもご存知のように愛菜ちゃんのポストというあだ名にカチンときたのか赤ちゃんポストを設置した病院や、養護施設の施設長の三上博史の「お前らはペット」だという発言にカチンときた養護施設の協議会から強力なクレームが寄せられ、日テレは放送を中止するように求められます。

一体どうなるのと様子を見ていたら、ドラマを最後まで見て判断して欲しいという理由で中止を拒んだ日テレでしたが番組スポンサーが全て降りるという異常事態があったり番組を見た孤児が自傷事件を起こしたといった訴えがあり、しぶしぶ謝罪文を提出したようです。

謝罪文の提出で一応のカタはついたということなのか日テレはその後も放送を続けています。で、先週出張のため見れなかった第6話を先ほど見終わったのですが、抗議をした人たちのご意見を取り入れながら番組内容を変えてますよという体裁を取りながらあきらかに、あてこするような内容になっていて、思わず(不謹慎ながら)笑ってしまいました。

その場面は暴力事件を起こしたロッカーに対し、施設自体に悪い評判が立つからロッカーを施設から追い出して欲しいというドンキたち孤児に対して施設長の三上博史が言うセリフです。

>お前たちは可哀そうか?

本当にそうか?

違うだろう、うんざりだろう?

上から目線で 可哀そうだなんて。

(中略)

何が分かるってんだい 冗談じゃない。

可哀そうと思うやつこそが かわいそうなんだ。

つまらん偽善者になるな。

つまらん大人になるな。

つまらん人間になるな。

こりゃ、絶対まずいでしょう。僕には抗議をした人たちへの皮肉としかとれません。ポストだなんだより、こっちの方が問題じゃないのと思うのですが、先週水曜の放映以降に抗議が来たというようなニュースは見かけることがありませんでした、この間のやりとりは置いといて気になったのは、この三上博史の言葉を見ながら、はたしてこのシーンというのがドラマ開始から脚本の中にあったのか否かということです。

通常のドラマは11話の大まかなプロットはあるのでしょうが、脚本は最後までしっかり書かれているわけではなく、視聴者の評判、とくに視聴率によって途中から大きく変更されるということもあるようです。このドラマの場合確か3話目あたりで日テレも一応の謝罪をして一部内容を変更すると言ってたはず。でも4話目以降も「ポスト」や「ドンキ」や「ロッカー」というあだ名はそのままだったし(局側によると使用頻度を減らしたとのこと)、ドラマのトーンも大きく変わったようには思えませんでした。どこかで読んだ記事では5話までの台本はできていたというのもあって、では6話から変わっていくのか。

そう思ってみると、ロッカーの暴力によりロッカーの過去が明かされ、それに伴い三上博史が実はロッカーの母を逮捕した元刑事だったことが分かったり、ドンキが不可解な行動を取り出したりとドラマが動き出した気がします。そして、三上博史のあのセリフ。

とはいえこのドラマ全9話ということで、第6話といえばちょうど起承転結で言えば「転」が始まるあたりではあるのかな、では最初から織り込み済みなのか・・・。案外「修正」しましたといいながら、最初のプロットのまま放映しているのかもしれないし、それは製作者側のみ知るですね。

実は三上博史のセリフにしてもほぼ予測がつくような内容であり、ドラマとしては類型的なもので、すばらしいドラマとかは思わないけど、目が離せないドラマではあります。

終わってみれば最初の抗議はなんだったのってなことになるんじゃないかな、この間はオリンピックに目がいってたし、みなさん忘れるの早いしね。でも途中で「中止」という前例を作らなかったのは良かったと思います・

相変わらずCMはないですけどね。

Odetta Sings "Sometimes I Feel Like a Motherless Child"

OKAMOTO'S 虹

ひさしくお休みしていたテーマ「今日のナイアガラ」でおひとつ。ラジオからだったり、そのへんにあるCDを聴いていて”おっこれナイアガラ・サウンドやん”と思った曲を紹介するというテーマです。

今日は若い子に人気のOKAMOTO'Sのニュー・アルバム『Let It V レット・イット・ヴィー』のラスト・ナンバーの「虹」です。余談ですがOKAMOTO'Sってベースのハマ・オカモトがダウンタウンの浜ちゃんの息子というのは知っていたのですが、記事にするのにあらためてウィキを見てたらボーカルのオカモト・ショウはサックス奏者スコット・ハミルトンの息子でドラムスのオカモトレイジは THE PRIVATESの延原達治の長男ということで、二世たち頑張ってますやん。

ナイアガラ・サウンドっぽくもありますが、どちらかというとロイ・ウッド風味かな。

この曲を聴いて「へぇー」と思った数日後に本屋で大瀧さんの特集が組まれている「サウンドデザイナー」を立ち読みしていたらOKAMOTO'Sのインタビューが載っていて「虹」は頭のピアノの三連から大瀧さんを意識して作ったと語っていました、やっぱそうですよね。大瀧さんの場合はスタジオに生ギター5本、パーカッション5人、ピアノ5台とか集めてせぇーのでで一発録りしていたのですが、OKAMOTO'Sはバンドなので同じフレーズを各パートが5回ずつ重ね撮りしてナイアガラの厚みを出そうとしたようです。ただ「ドラムも5回やって大変だった」みたいなことが書いてありましたが、ナイアガラもそのお手本のフィル・スペクターのウォール・オブ・サウンドもドラムは一人だけなので、そりゃ画竜点睛なんじゃない(笑)。

アルバムの発売が1月なので、勿論大瀧さんの急逝の前に書かれた歌詞なのですが、大瀧さんを失った喪失感を感じさせるように読めるのが不思議です。最後のトゥラララのコーラスの合間にOh、Be My Babyみたいなのを挟み込むのも可愛いです。

インタビューの最後の方で大瀧さんのことを全く知らないような若いファンの子たちが「せつないいい曲ですね」と言ってくれて大瀧さんのサウンドを子供たちに橋渡しできたみたいな発言にホロッと。いい子たちです。

Wizzard (Roy Wood) - See My Baby Jive

Let It V(初回生産限定盤)(DVD付)/OKAMOTO’S

¥3,500

Amazon.co.jp

SOUND DESIGNER (サウンドデザイナー) 2014年 03月号 [雑誌]/著者不明

¥840

Amazon.co.jp

うちゅうにつながる こころの まど

まどさん死去:命の輝き、子供へ…100歳超えても創作

毎日新聞 2014年02月28日 11時25分(最終更新 02月28日 12時26分)

>「ぞうさん/ぞうさん/おはなが ながいのね」。28日、104歳で亡くなった詩人、まど・みちおさんの代表作の一つ「ぞうさん」(作曲・団伊玖磨)は、1952年にNHKラジオで初放送され、瞬く間に国民的愛唱歌となった。

この歌詞の意図についてまどさんは後年、詩人で小説家の阪田寛夫氏(故人)の問いに答えて、「ぞうに生まれてうれしいぞうの歌」と説明した(「まどさんのうた」阪田氏著、童話屋)。鼻が長いねと悪口を言われた時に、一番好きな母さんも長いのよと、誇りを持って返したというのだ。

人も動物も地球上のすべての存在がそれぞれに尊く、あるがままの姿が大切なのだ、という思いを強く抱いていたまどさん。子供たちにも分かる易しい言葉で命を輝かせる作品を多く手がけた。

創作意欲も旺盛で、100歳を超えても入院生活の中で絵を描いたり詩の創作に取り組んだりした。

9歳で台湾に渡り、土木技師として台湾総督府に勤務。太平洋戦争中は南方を転戦。その間、戦争協力詩2編を制作していたことが後に研究者によって明らかになり、まどさんは痛惜の念を隠さなかった。

92年に出版した「まど・みちお全詩集」には該当の2編を収録したうえで、「あとがきにかえて」として「昔のあのころの読者であった子供たちにお詫(わ)びを言おうにも、もう五十年も経(た)っています。懺悔(ざんげ)も謝罪も何もかも、あまりにも手遅れです。(略)私のインチキぶりを世にさらすことで、私を恕(ゆる)して頂こうと考えました」と記し、話題となった。

まどさんは近年、アルツハイマー病などで東京都内の病院で入院生活を送っていた。一昨年ごろから手が動かしづらくなったが、看護師に頼んで日々の新発見を日記に書きとめていた。

【山崎明子、内田久光】

まどみちおさんがお亡くなりになった。正直言うとまだご存命だったんだという思いがよぎりました。104歳で老衰、その詩と同じくなんともおおらかな逝き方だなぁ。

まどさんの代名詞である、「ぞうさん」や「やぎさんゆうびん」「不思議なポケット」といった曲は子供の頃から知ってはいましたが、たくさんある童謡の中の一曲という意識しかなく、作者であるまどみちおさんの名前も知りませんでした。しいて言うならばどの曲も他の童謡にくらべ「ツッコミ」たくなるなんとも「ボケ」た感じやなぁと思っていました。「ぞうさんぞうさん おはながながいのね」あたりまえやんけー、「さっきのてがみの ごようじなあに」おまえが食べてもたんやろー、「ポケットを たたくとビスケットは ふたつ もひとつ たたくとビスケットは みっつ」割れとるだけやんけー、と。

地球の用事―まど・みちお童謡集/まど みちお

まどみちおという名前との初めての出会いはお恥ずかしながら娘が生まれ、娘に読み聞かせる本を探している時に「ぞうさん」を書いたまどみちおという人の詩集「地球の用事」というのが本屋にあり装丁もかわいいので買ったことでした、30代半ばです。その詩集には「やぎさんゆうびん」も載ってるし、どうやら「不思議なポケット」もまどさんの作らしいと知って、何の関係も無いと思っていた、おかしな3曲が実はまどみちお作ということでつながっていたということはこの人の詩には何かがあるぞと思いました。

そして今一度歌詞を読み返すと。「ぞうさん」では鼻が長いと言われた子象が母さんだって長いんだよと「当たり前」のことを言います。この「当たり前」のことを言うというのが2番では誰が好きか聞かれて「かあさん」と答えます、子象にとって「当たり前」だから。最初に「鼻が長いね」といったもの(人間か?)は、自分たちとは違うねー、変だよねというつもりだったのかもしれませんが、ぞうさんの世界ではそれは母さんが好きなのと同じくらいに「当たり前」なんだよ、価値観は固定されいるものじゃないんだよということだと思います。大瀧さんの言葉を借りるなら「普動」ということかな。また、鼻の長さに対する価値観は違っても、大好きなのはおかあさんという価値観は共有できるはず、であれば違うことをあげつらうのでなく同じことを端緒にして理解しあえるのではないのか。

「不思議なポケット」。アベノミクスではありませんがとにかく競争に勝ち富をどんどん増やしていくのが「幸福」という考え方の人がたくさんいらっしゃいます。ただし世の中の富のパイは無限ではありません。ある人が競争に勝ってパイを多く取ればその分パイが減ってしまう人がたくさんいますし、最近のCMにあるように「今」富(というか資源か)を独占する事は未来の子供たちのパイまで奪ってしまうとも言えます。アベノミクス的考えで行けばポケットを叩いて2枚になったビスケットは足すと最初の一枚より量が多くないといけません。でもまどさんの不思議なポケットでは叩いて2枚になったビスケットは足しても最初の1枚と同じ、そりゃそうですよね割れてるだけですから。でも2枚になることでビスケットはぼくとおかあさんで半分こずつ食べることができます、笑いながら。何にも得なことはないだろうに笑い合える、だから不思議なポケットなんだと思います。

そして「やぎさんゆうびん」。この歌はフォーク・クルセイダースの持ち歌としても有名ですね。体の色がクロとシロという二匹のヤギが手紙のやりとりをします。しろやぎさんが書いた手紙がくろやぎさんに届くと読まなきゃと思う前に美味しそうと食べてしまいます。食べた後に「あっしまった」と慌ててしろやぎさんに「どんなお手紙だったの」と手紙を出します。それを受け取ったしろやぎさんは「あぁ美味しそう」と手紙をパクリ。「あっしまった」と慌てて手紙を書く・・・・。と童謡としては2番のしろやぎさんが手紙を出したところで終わっていますが、このあとも延々と手紙のやりとりが続くというのが想像つくから可笑しい。なんとも不条理ともいえます。同じヤギなんだけど肌の色が違う二匹がコミュニケーションしたいんだけど永遠に出来ない、何だかどこかとどこかの国のことみたいですね。面白いのは上手くコミニュニケーション出来ないんだけどお互い「なに食うとんねんボケ」「ボケってお前も食うとるやないか」「アホかあの国もあの国も慰安婦いてたやんか、だからわしは悪くないいちゃもんつけるお前が悪いんや」とならないだろうということ、お互い呑気に「なんて書いてたん」と「同じ気持ち」を書いていながらそれとも知らず手紙がいったり来たり。行ったり来たりなのですが、着くたびに食べちゃってますから、実はお互いお腹もふくれる素敵な贈り物をしていることに気づいていない。なんか幸せですね。

フォークルが「山羊さんゆうびん」を歌うのは何故と思ったのですが、ある意味「イムジン河」を歌えなかったルサンチマンだったのかも、なんてね。

とまぁ、勝手な妄想かも知れませんが当たらずとも遠からずじゃないかなと。

感じるのはまどさんの形容としてよく使われる「おおらかさ」。このおおらかさは頭にアップした写真のまどさんの言葉(ですよね)「どんな小さなものでも みつめていると 宇宙につながっている」という視点から生まれているのだと思います。

まどさんの「まど」はうちゅうに向かって開かれ、みちはうちゅうに続いている「おおらか」なのは当たり前なんです。

今回ブログを書くために娘たちのために買った「地球の用事」を引っ張り出してきてパラパラとページをめくったのですが、ところどころ折れ曲がっていたり、破れていたり、落書きがあったりと娘たちがこの本を何度も開いていたんだろうなぁという痕跡がいっぱい。ページを開くことで娘たちもうちゅうにつながっていたのかなと思わず微笑んでしまいました。

まどさん、僕や娘たちの何%かはあなたの言葉でできています。ありがとうございました。ゆっくりおやすみください。

PS.まどさんの「けしゴム」という詩です。僕がけしゴムだったら何を消すだろうなぁ・・・・

けしゴム

自分が書きちがえたのでもないが

いそいそと消す

自分が書いたウソでもないが

いそいそと消す

自分がよごしたよごれでもないが

いそいそと消す

そして、けすたび

けっきょく自分がちびていって

きえてなくなってしまう

いそいそと、いそいそと

正しいと思ったことだけを

美しいと思ったことだけを

身がわりのようにのこしておいて

清志郎が生きていたら曲をつけて歌って欲しかったなぁ。

PR: 豪華賞品が当たる試乗キャンペーン 実施中!

今日のBGM

土曜に法事があり和歌山に。今日は帰り際にハウスでプチ・トマトを作っている甥っ子から、実が割れてて出荷出来ないプチ・トマトをいただいて帰ることに。キャロル・セブンという品種らしいのですが、糖分が高いものを「優糖星」というブランド名でスーパーなどで売られているようなのでご存知の方もいらっしゃるかと。実が割れているので売り物としては優等生じゃなく不良生ですが、味は勿論、優等生いや優糖星そのもので甘くジューシーで野菜というよりはフルーツですね、これは。

ということで先ずはトマト絡みで一曲。

Little feat..Waiting for Columbus - Fatman in the Bathtub.wmv

-

お馴染みのネオン・パークが描いたトマトちゃんのジャケが強烈な、もちろんフィートの演奏も強烈なアルバム『ウェイティング・フォー・コロンブス』から「ファットマン・イン・ザ・バスタブ」。何故トマトかといえば、新大陸に自生していたトマトをヨーロッパに持ち帰ったのはコロンブスであったという故事にちなんでるというわけです。コロンブスに発見されるのをハンモックで待つトマトちゃんでした。

さて、プチ・トマトがまるでフルーツのようだったということで、無理やりですが、お次はフルーツ絡みの曲です。フルーツものと言えばこの人、ナンシー・シナトラです。

NANCY SINATRA /LIKE I DO

ナンシー・シナトラで「レモンのキッス」でした。原題は「Like I Do」でレモンどころかキッスとも関係ありません。ボーイフレンドに横恋慕してくる女の子にだまされないでねという歌なのですが、

私と同じように 彼女もキスするでしょうよ

私と同じように 彼女も抱きしめるでしょうよ

でもね 彼女はけっして そう けっして けっして

彼女は けっして けっして

私のようには あなたを愛せないのよ

という歌詞の”She may kiss you”から無理やり「レモンのキッス」とつけちゃったんですね。でも、この邦題をつけA面の「逢ったとたんに一目ぼれ」とB面の「レモンのキッス」をひっくり返したディレクター氏の英断のおかげで、この曲は日本のみのヒット曲となっています。

ところでこの曲の作者は最近車のCMでもお馴染みの「パパ・ラヴズ・マンボ」を作ったディック・マニングとなっていますが、曲自体はアミルカレ・ポンキエッリの「時の踊り」という歌劇の一曲がほとんどそのまま使われているようです。

Ponchielli "La Gioconda" Dance of the Hours

「パクリ」やとか口うるさく言われる方もいらっしゃるでしょうが、僕にはパブリック・ドメインであるが故にその素晴らしいメロディを使用して素晴らしい二次創作が作られるのであれば、あんまり固いことばっかりいうのもどうかなーという気持ちです。著作権をどんどん伸ばそうとする動きははたして音楽にとって良いことなのかいつも疑問に思います。

さて、ナンシー・シナトラは翌62年に今度は「イチゴの片思い」というヒットを出します。原題は「Tonight You Belong To You」という曲なのですが、この曲はアメリカではヒットはおろかシングルも出ていないようです。後に「にくい貴方」などの全米ヒットを放ちアメリカのアイドル的存在となるナンシーなのですが60年代の初めはアメリカより日本の方が人気があったようです。

TONIGHT YOU BELONG TO ME

アメリカではこの曲はナンシー・シナトラの持ち歌としてではなく56年のペイシェンスとプルーデンスPatience and Prudenceという14歳と11歳の姉妹のヒットとして記憶されているようです。

Patience and Prudence - Tonight You Belong To Me

頭のピアノを弾いているのは彼女たちの父親のマーク・マッキンタイアという人のようです。そして彼はフランク・シナトラのバックでピアノを弾いていたらしいので、そのつながりでナンシーもカバーとなったのでしょうか。

さて、今日の帰りの車の中でラジオを聴いていたらこのナンシーの「イチゴの片思い」が流れていました。山下達郎のサンデイ・ソング・ブックの「ひなまつりガール・シンガー・ガール・グループで棚からひとつかみ」の中の一曲としてです。今日のSSB、最初が大滝さんと竹内まりやのデュエット「恋のひとことSOMETHING STUPID」からスタートしシフォンズの「ワン・ファイン・デイ」、クリスタルズの「ヒーズ・ア・レブル」と続き、”あれ、この選曲ってひょっとして”と思っていたら7曲目のテディ・ベアーズをかけたあたりで”実は今日の特集のためにレコードを選んでいたら、ガール・グループ好きの大瀧さんのことが頭に浮かんで、大瀧さんが好きだったガールズものを集めてみました”とネタ明かしがされました。確かアメリカンPOPS伝の中で大瀧さんは”追悼番組というと亡くなった人の曲をかけちゃいがちだけど、本当は、その人の大好きだった曲をかけてあげることが本当の追悼じゃないのだろうか?”と言うていましたが、確かに一理あるなと思いました。

2014年03月02日プレイリスト

「ひなまつり・ガールシンガー・ガールグループ特集

(EIICHI'S FAVORITES SPECIAL)」

1. SOMETHING STUPID / 大滝詠一 & 竹内まりや

"ロングタイム・フェイヴァリッツ" '03

2. ONE FINE DAY / THE CHIFFONS '63

3. HE'S A REBEL / THE CRYSTALS '62

4. FOOLISH LITTLE GIRL / THE SHIRELLES '63

5. CHA CHA CHARMING / ELLIE GAYE '58

6. TRIANGLE / JANIE GRANT '61

7. OH WHY / THE TEDDY BEARS '59

8. BABY I LOVE YOU / THE RONETTES '63

9. TONIGHT YOU BELONG TO ME / NANCY SINATRA '62

10. TONIGHT YOU BELONG TO ME / シリア・ポール

"夢で逢えたら" '77

11. 夢で逢えたら / 吉田美奈子 "フラッパー" '76

今回の特集の中で初めて聴いたのがジャニー・グラントの「トライアングル」でした。

Janie Grant - Triangle (1961)

イントロと間奏のコーラスは、「こんな時、あの娘がいてくれたらなぁ」に引用されていました(知らなかった)。

大滝詠一 / こんな時、あの娘がいてくれたらなァ

おしげもなくネタばらしをやってくれた大瀧さんのことを思い出すような山下達郎らしい追悼のしかたでした。

最後に、番組の冒頭でかかった竹内まりやとのデュエットでナンシー&フランク・シナトラ親子デュオをカバーした「恋のひとこと」をどうぞ。

ラジオから流れるシナトラを気取った大瀧さんの歌声を聴いていたら思わず目頭が熱くなってしまいました。本当にいい声です。自分の曲じゃなくて、こういうオールデイズのカバーでいいのでもっともっと歌って欲しかったなぁ。