一週間ほど前に書こうと思いながら遅くなってしまい、時期を逸している感もありますがローリング・ストーンズ来日の話題で。今回の来日、ストーンズは専用ジェットでやってきました。羽田(?)に着いたストーンズのジェットの姿は各社の朝のワイド・ショーなんかで紹介されていましたが、だいたいが”ベロ・マークのジェットで来日”みたいなコメントでした。ストーンズのあのロゴ・マークは日本では「ベロマーク」ということで通っているようです。僕も何というかと言われたらやっぱり「ベロマーク」ですかね。

TVを見ながら、ふと”じゃぁ英語ではなんていうんだろう”と思いました。早速米ウィキで調べてみると「Tongue and Lip Design」と呼ばれているようです。”舌と唇”そのまんま、何のひねりも無しですね。もちろん、このロゴ・マークはミック・ジャガーの”舌と唇”をデザイン化したものではあるのですが、ベースとなったのはヒンズー教の女神カリのようです。

このロゴ・マークが登場したのが1970年、ヒッピー文化の残り香といったものだったんですね。

ところで、ローリング・ストーンズ・レコードのシングル盤の紙袋はベロ・マークと言っても上のロゴとは違ったものが印刷されていました。どちらが先なんでしょうね。ロゴ・マークの方が洗練された感じがあるので、紙袋が先じゃないかなと想像いたします。

話は変わって今朝のバラカン・モーニングはピーター・バラカンさんが今日のストーンズ公演に行くということでストーンズの曲がたくさんかかっていました。その中の一曲、サム・クックをカバーした「グッド・タイムス」です。

Rolling Stones - Good Times

実はつい最近ロッド・スチュワート(スチーム・パケット時代)が歌うサム・クックの「シェイク」を聴きながら、さすがはサム・クック好きのロッドだけあって、歌い方がモロにサム・クックだなぁ、真似といえるのかも知れないけど上手いなぁと思ったところだったので、ミックの歌は少々ものたりないなぁと思ってしまいました。

ROD STEWART / SHAKE - 1966

あらためて思うと、ストーンズ・ファンにはブーイングものですが、ミックってめちゃくちゃ歌が上手いってわけじゃないですよね。同時期のライバルで言えばゼムのヴァン・モリソンやアニマルズのエリック・バートンの方が圧倒的に上手い。なのにミックというかストーンズが生き残ったのは、本来とは違う優等生キャラで人気となったビートルズに対抗する意味合いで、アンドリュー・オールダムが仕掛けた「不良」キャラが若者たちが「ロック」に託そうとしたものと上手く一致したから。その意味ではストーンズこそがロックの「優等生」だったということになるのでは。

バラカン・モーニングではポール・ロジャースが歌うやはりサム・クックの代表作「ワンダフル・ワールド」がかかっていました。この人も上手いですね。

Paul Rodgers - Wonderful World

僕の個人的趣味で言えばイギリス三大ボーカリストは、ロッド・スチュワート、ポール・ロジャースそして時代は少し新しくなりますがミック・ハックネルとなります。

サム・クックつながりで最近再結成ライヴを行ったという、僕の母校のロックンロール・バンド、めんたんぴんの「ツイストで踊り明かそう」を。

>めんたんぴん再結成 石川発のロック

北國講堂で演奏するめんたんぴんの(左から)石崎さん、佐々木さん、池田さん=1976年

昭和のロック史に名を刻んだ石川生まれのバンド「めんたんぴん」が2月23日、 金沢市の北國新聞赤羽ホールで再結成ライブを行う。同ホールの前身「北國講堂」は「地 方発のロック」を掲げためんたんぴんのホームグラウンド。解散、メンバーの死を経て、 還暦を過ぎたメンバーは熱いロック魂そのままに金沢に帰ってくる。

小松高の同級生らで1969(昭和44)年に結成されためんたんぴんは、北陸に根差 した曲を多く生み出し、一世を風靡(ふうび)した。70年代に日本初の野外オールナイ トライブ「夕焼け祭り」を石川で開くなど、地方発の挑戦は今も伝説となって語り継がれる。

めんたんぴんが当時、ホームグラウンドとしたのが北國講堂だった。77年に発売した 4枚目のライブアルバムは北國講堂で収録し、ジャケットの写真にも使った。

めんたんぴんは81年に解散し、メンバーは個人で音楽活動を続けるなど、それぞれの 道を歩んだ。レコードデビュー当時のメンバーが集結し、ライブを行うのは解散後、初め てとなる。

再結成を呼び掛けたリーダーの佐々木忠平さん(62)=小松市出身=は、東京を中心 に音楽が発信される風潮に一石を投じたいとの思いがある。「地方発の曲が多く生まれた あの頃の空気を若い人にも知ってほしい」と話す。

この10年でリードギターの飛田一男さん、作詞を手掛けた柴田徹さんが亡くなった。 ライブにはボーカル・ギターの佐々木さんと池田洋一郎さん、ボーカル・ベースの石崎三 郎さん、ドラムの沖村公平さんと寺井貢さんのオリジナルメンバーに加え、ギターの松浦 善博さんが出演する。

佐々木さんは、客席とステージが一体となって盛り上がった北國講堂の雰囲気を受け継ぐ赤羽ホールでの公演に意欲をみせている。佐々木さんは「めんたんぴんは小松で生まれ 、金沢で育てられた。再出発の地は赤羽ホールしかない。歌うことが追悼にもなるだろう 」と話した。(北國新聞より)

北國講堂という名前にあの頃を思い出しますが、間違っても”きたぐにこうどう”と読まないように”ほっくこうどう”が正解です。最後は北国、こちらは”きたぐに”です、に訪れる春を歌っためんたんぴんの名バラッドで締めたいと思います。ちなみにこの曲ストーンズからの引用がありますので、ストーンズネタのオチということで。

OH WHAT BEAUTIFUL DAYS~

Tongue and Lip Design

再掲載 ポップス”普動説”について知っている二、三の事項 前半

大瀧さんについて書いた過去のエントリを再掲載させていただいていますが、今回は前回掲載の「普動説」に対してご質問をいただいたsawyerさんとのコメのやりとりを再掲載いたします。再掲載にあたり読み返してみると、いただいたコメに対する理解が足りなかったところや、説明が不足していたと思われる部分がありましたので、一部補足説明を加えています(*と赤字で示したところです)。

コメのやりとりで片方だけ補足というのも変ではありますが、あくまでsawyerさんの疑問に対する回答という体裁ですので「補足」もありかなと。もしsawyerさんがこの再掲載をご覧になる機会があって、いやそれは違うとか、そこはこうじゃないのみたいなことありましたら、またコメをいただければと思います。

では。

----------------------------------------------------------------

このブログ「鳥肌音楽」はFACE BOOKの方にも投稿しているのですが、先日書きました「大瀧詠一のポップス”普動説”」についてのエントリに、大学のサークルの大先輩でいらっしゃるsawyerさんから長文のコメントを頂きました。そしてFBの中で何度かやりとりをさせていただいきました。その中で僕個人としては必要無いと思ったのですが、テキストを掲載するだけでなく自分の意見が訊きたいという旨の要望をいただきましたので、sawyerさんの疑問にお答えする形でお返事をさせていただこう、それに際し、せっかくなので拙ブログを読まれているナイアガラーの方々にもご意見があればコメをいただきたいということで、エントリをたてさせていただくことにいたします。

突然、返信だけを書いても唐突になるかと思いますので、FBでのこれまでのコメのやりとりもコピペいたします。非常に長くなっていますので、大瀧詠一ファンの方以外はスルーしていただいても結構かと思います。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

◇「ポップス”普動説” by大瀧詠一 後半」にいただいたコメントとその返信

sawyerさん:

一つ大きな間違いがありますね。ビートルズがオリジナル、エルヴィスがカヴァーという所。50年代のアメリカンポップスからどれだけ影響をうけただろうか、そして彼らのもう一つの原点はブリテン諸島の伝統音楽だったはず。

演歌云々に関しては拙稿http://sawyer.exblog.jp/10706820/

sugarmountain:

sawyerさんの書かれている

>一つ大きな間違いがありますね。ビートルズがオリジナル、エルヴィスがカヴァー

という所なんですが大瀧氏は「これはビートルズがエルヴィスと違って自作自演だったこと」と言っています。エルヴィスがカバーとは言ってないと思います。

まぁもちろん最初の頃は「ハウンド・ドッグ」などのカバーはありますが、徐々にオリジナルの方が圧倒的に多くなっていきます。基本的には職業作家の作った歌を歌っていたということですね。クレジット上はエルヴィスの名前が入るものも多かったですが、これは印税絡みのクレジットで当時は力がある歌手やプロデューサー(スペクターなど)はみんなやっていたことはご承知かと。

それに対しビートルズはこれまたカバーも初期にはありましたが基本は自分たちが作詞作曲をし自分たちが演奏をした、今じゃピンと来ませんが当時は画期的だったみたいですね。ただビートルズに関してもsawyerさんが書かれているように初期のビートルズはアメリカのR&B(アーサー・アレキサンダーやラリー・ウィリアムズ、リトル・リチャードなど)、ブリル・ビルディングのポップス(特にガール・グループもの)あとカントリーなんかを分母として、英国のトラッドを加味した分子を作って行った、途中ディランの思想性も取り入れながら、ということはあるかと思います。

*ここの部分は今読み返すとコメに対する僕の受け取り方が間違っていますね。sawyerさんはビートルズは自作自演と言っているが、その音楽のルーツの模倣だからオリジナルじゃないということを言いたかったんですね。ただ、それを言い出すと先達に影響されていない音楽というものはおよそ考えられないわけだし、ルーツとして50年代のアメリカン・ポップスや伝統音楽があろうとも、そこから生み出されたビートルズの音楽は明らかにそれらとは違った音楽であったと思います。それと決してエルヴィスの存在がオリジナルでは無いとは言ってないことにも気づいていただきたいところです。確かにエルヴィスの初期の歌にはカヴァーが多いのですが、ビートルズ同様にオリジナル歌手とは違った音楽になっていた、つまりオリジナル楽曲を歌っていないだけで、歌そのものやルックスや立ち居振る舞いなどを総合してエルヴィスはオリジナルな存在であったということは大瀧さんは当然理解しています。だから中学生の時にエルヴィスに出会い音楽を始めたんです。

(カバーではありますが、こんなパフォーマンスはエルヴィスの登場まで誰も見たことなかったことでしょう)

悪く言えばパクって自分のものにしている。ただあまりにも分子が大きくなり仮分数となっちゃって、今度は米国に逆輸入(逆輸出?)をしてしまった。そして米国から見るとビートルズが分母で分子にフォーク・ロックなんかがあるという状態になってしまった。この行ったり来たりで一気にロックン・ロールはロックとして止揚していったんだと思います。

*このへんが面白いところだと僕は思います。アメリカにおけるR&Rのルーツをたどっていくとsawyerさんも上げているブリテン諸島の伝統音楽に辿り着く道とアフリカへと続く道があります。ブリテン諸島の伝統音楽がR&Rに形を変え今度はブリテン諸島の若者たちに影響を与え、それが今度は再びアメリカに上陸しR&Rがロックへと進化していく。そしてその行き来も帆船から汽船、そして飛行機と乗り物が進化するのに呼応して昔は数百年かかって変わっていったものがわずか数年で革命的に変化する。

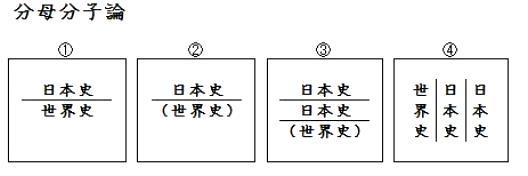

分母はビートルズと書きましたがそのビートルズの中には米国ポップスの血が脈打っている訳で、分母分子論で言えば一番下の分母が米国ポップスでその上の分子としてビートルズ他ビート・バンドがあって、それをまた分母としてフォーク・ロックなどがあるといった図式になるんじゃないかと思います。分母分子論非常に役に立ちますね(笑)。

*アメリカが分母になったりイギリスが分母になったりというキャッチボールによって音楽がどんどん進化、深化していった、どちらかが欠けていたら今の音楽状況というのは大きく変わっていたというか、無かったんじゃないかと思います。

sawyerさんのブログの中の

>浅川が「自身の音楽的変化を認めない客層が存在して、でもその気持ちはよくわかる」と言ったのに対し、五木は、「歌い手にしても物書きにしても、たえず自分の読者に「さよなら」と、決別の言葉を告げながら、働いていかねばならないような気がする」と言っていること。

という部分についてですが(マキさんはあくまでアングラなので大瀧氏のポップス”普動説”の範疇から外れるのかもしれませんが)大瀧氏の「ヒットは聞き手が決める」というところに呼応しているような気がします。それに対して五木さんの言葉には、生意気を言わせてもらえば、売れっ子作家(本人はどう思っているのか知りませんが)としての慢心があるような気がします。

まぁそれは置いておいて、いわゆる「演歌」というものが一般的になったのは大瀧さんも書いていますが比較的新しい、といってももう40年くらい前になりますが、ことのようです。例えば戦後の大ヒットである「りんごの歌」や「青い山脈」、はたまた美空ひばりの歌なんかはいわゆる「演歌」ではありませんよね。だから僕なんかは「演歌」=日本の心みたいなことにはずっと疑問を抱いています。

マキさんの1stが聞きようによっては「演歌」的であり聴衆がそこに「演歌」を感じたとしたら、それは確かに「演歌」だったのかもしれませんが。マキさんの歌の中にある日本人の琴線に触れる「何か」が1stでは「演歌」という形をとって出てきていたけれど、その「何か」はいわゆる「演歌」という枠には収まりきらないものだったんじゃないでしょうか。だから、その後のアルバムではおよそジャンルということを無視したように「歌」が歌われていった。

「演歌」という要素を無くそうとするんじゃなくて、それを止揚し超えていったということではないでしょうか。

例えは悪いかも知れませんが、エルヴィスの歌がロカビリーには収まり切らなかったり、ビートルズがロックンロールに収まり切らなかったり、ディランがフォークには収まり切らなかったということと同じなんじゃないかと思ったりします。ディランなんてほんとはR&R少年だったのにあえてフォークでデビューというズル賢さを持っています(関係ないすね)。いずれにせよマキさんが観客の反応を気にしていたというのは非常に興味深いです。だって、だからといって観客に媚びているような歌は一曲たりと歌っていなでしょうから。以上若輩者の意見ではありますが、自分なりの考えを書かせていただきました。

sawyerさん:

大瀧の話は対談形式ですから、多少話をへし折るところは仕方ないでしょうね。ただリアルビートルズ年代で、アメリカンポップス(今で言うオールディーズ)を同時並行的に体験したはず(FENなどからの直輸入にしてもS盤L盤アワーからにしても、続いてTV進出する日本語に直したものにせよ)、ですからもう少し詳細に説明していただきたかったですね。何せビートルズですから。

「演歌」という概念の捉え方ですが、小生はブログの中で自分の概念を示しています。しかし大瀧が「演歌」という時の演歌は、もう少し範囲を絞ったものとしているようですね。ここらあたりが少し雑です。

もう一つ不満だったのは、「フォーク」と言って括られてしまうジャンルのこと、これぞまさしく今のポップスの原点でしょう。ご存知だと思いますが、アイリッシュ&スコティッシュの移民がアパラチア山脈のふもとで厳しい生活しながら、ギター、フィドル、バンジョーなどで故郷を偲んで歌ってきたもの。そしてその原点はブリテン諸島のトラッドフォークに他ならないわけです。移民の音楽が、讃美歌、黒人音楽、ジャズと手を結びフィルビリー、カントリー、ブルーグラス、そしてフォスターの音楽などに繋がったという重要要素がすっかり欠けています。これこそ現在のさまざまなジャンルを含めたエンターテインメント音楽の原点でもあるわけです。

日本音楽(伝統音楽ではない)だってそこから遠く外れはしませんね。ですから大瀧が示すグラフの底辺に、民族それぞれの伝統音楽があり、中でも悲惨な移民によって外国に来た人たちの音楽そしてその玄音楽であるブリテン諸島の音楽は重要だと小生は考えており、クラシック音楽にまで影響を及ぼしているのも事実で、ベートーヴェンでさえアイルランド、スコットランドの民謡の編曲を50曲以上手がけているし、ブラームスやシューマンも然りで、ジプシー音楽にまで視野を広げていますね。原典のグレゴリアンチャントはもちろんですが。「讃美歌」も影響は大きいです。古い伝統歌が賛美歌となったり、大作曲家の作品がそうなったり、「永遠の絆」のように讃美歌アメージンググレースとほとんどよく似た曲が出来たり。ゴスペルになったり。リズム&ブルースとして発展したり。いろいろ複雑に絡み合っていますが、トラッドフォーク~モダンフォーク第3次フォークブームも入れてよいでしょうがそれらの原点を外すしたのは至極残念なことでした。キャットスチーブンスの「雨に濡れた朝」が讃美歌だって知ってましたか?

こういう話は面白いのですが留まるところがありませんので今日はこのぐらいでご勘弁を。

sugarmountain:

”普動説” ”分母分子論”はあくまで日本のそれもメイン・ストリームのポップスについて考察するための道具として大瀧さんが考え出した理論です。そしてこの記事に関しては音楽雑誌の特集の一部として書かれたもので、あくまで大滝さんが考える”普動説”の総論みたいなものです。「多少話をはしょる」というか本来、各論を語るようなモノでもないと思います。

*>大瀧が「演歌」という時の演歌は、もう少し範囲を絞ったものとしているようですね。ここらあたりが少し雑です。

大瀧さんのいう「演歌」は現在も普通に「演歌」と呼ばれている歌につながっている歌謡のことを言っています。あくまで一般人が「演歌」と聞いたときにイメージするものです。ですから「雑」というのはあたらないと思います。

sawyerさんのように「自分の概念」を述べる場合であれば説明は必要なんでしょうけど、「いわゆる演歌」のことですから説明の必要はないと思われます。

究極を言えば記事に挿入した図式を説明したかったということかと思います。各論についてはNHKFMなどで2回ほど「日本ポップス伝」という番組をやったりしています。不満をもたれるという「フォーク」にしてもおっしゃるとおりの歴史は大瀧さんも踏まえた上なのはもちろんですが、いわゆるアメリカにおけるフォークについて考察しているのではなく日本の(なんども書きますが)メイン・ストリームのポップスの一部としての「フォーク」について語っています。そして日本における「フォーク」、カレッジ~関西~叙情派・・・はアメリカのフォークとは異なる部分が多いのではないかと思います。

*>もう一つ不満だったのは、「フォーク」と言って括られてしまうジャンルのこと、これぞまさしく今のポップスの原点でしょう。(中略)移民の音楽が、讃美歌、黒人音楽、ジャズと手を結びフィルビリー、カントリー、ブルーグラス、そしてフォスターの音楽などに繋がったという重要要素がすっかり欠けています。

この”普動説”の中で大瀧さんがフォークについていいたかったことは、日本のフォークがお手本にしたアメリカのフォークが図式で言えば”左派”であり、当然日本のフォークも”左派”であったように思えるであろうが、実は非常にローカル性に根ざしていて”叙情派フォーク”などという言葉も生まれ実は”右派”であったということを言おうとしています。日本の場合”普動”普通に動いちゃうんですね。

そのことを説明する上においてはsawyerさんが重要要素とするような移民の音楽は「対談形式ですから、多少話をへし折」っても良いと考えたんだと思われます。後からも書いているように大瀧さんが言いたいのは日本のフォークが(というのが語弊があるようでしたらフォークと呼ばれる音楽が)アメリカのそれとは違って”左派”ではなく”右派”だという「森」を説明したのであり、そのためには一本一本の木が「賛美歌」であるとか「黒人音楽」「ジャズ」「ヒルビリー」「カントリー」等等ということを説明するのはかえって「森」が見えにくくなると思っているのでしょう。

大瀧さんはそのあたりをだから日本はダメなんだみたいなことではなく、それはそれで面白い、でもなんでそうなるんだろうということを考えたくて”普動説”を持ち出していると思います。けっして正史を書くとかそういったことではないと思いますので、ここが間違っているとかあそこが変だとかいうのはそれはそれで必要かも知れませんが、「木を見て森を見ず」になってしまうような気もしてしまいます。

sawyerさん:

いや、小生とてとて彼が正統的な日本ポップ史を語っているとは思えませんで、総論だということは理解できます。

それにしてもあの図に拘泥するのだとしたら、流れとしては受け止めることはできますが、わかりやすいだろうと思い単純化した切り口は、逆効果を生みましたね。たぶん図を使うという意味をお判りになってないのでしょう。図は本当は高騰や文章で説明しにくいことをビジュアルに理解してもらうために使うもの。図ありき型の補足説明が長くてわかりづらければ、図の効果がないのです。プレゼンテーションだとすれば失敗となってしまいます。このあたりはドキュンメント(情報伝達ツール)としては成熟されてないようです。TQCやCSRで図を使って帰ってわかりづらくするというようななところあります。批判的に受け止めなくてはならないと考えます。

彼はいみじくももプロですから当然批判が起きることも賛同も承知の上です。そうなると彼の言動もそうですが、それを引き合いというか引用してブログにUPした貴君の狙いはなんだったのか、小生にはよくわからないのです。「おい大瀧がこんな興味深いことをことを言っているぞ」というのならまだしも理解できますが、貴君がご自分の意見を語らないのは、全面賛同ということなのでしょうか。

ブログに何を書こうがいいのですが、狙いがあってのものでしょうから、自分の考え方を入れ込むとsugarmountainさん個人のの見解を伝えることがもっとできるのではないでしょうか。小生は貴君の考え方や想い、意見を聴きたいと思っています。これmでの貴君のブログを読ませていたぢて、とても有能な方だと思っていました。だから貴君の個人的見解が読者に伝わります。ぜひそうしていただけることを御願いしたいというリクエストだと思ってってください。というのが本音です。

このドキュメントを読む限り、現状便宜的になってしまって、ほとんど意味をなさない「ジャンル分け」を新しい切り口で、かれなりに再編することが目的の1つであるような気がします。しかしたとえば日本のフォークを3つの分類に収めようとしても、それは無理というものでしょう。それならば「なぎらけんいち」のほうが上手です。どなたのドキュメントでもよいのですがそれに接触して何か言及するときは、自分はこう考えるというような、自分の解釈をだしていただきたいと願います。貴君のような素晴らしい知見をお持ちの方が、紹介の枠から超えないのでは非常な損失でしょう。

フォークに関しては機会を見つけて書こうと思いますがいつになるやら。

説教じみた話になりつつあるようですが、説教などとんでもないことで、期貴君への期待度が高いことのことの想いと思っていただければ幸いです。

演歌と浅川マキにつての導入部分として、小生の考え方は以下の2つのURLにあります。

http://sawyer.exblog.jp/10699107/

sugarmountain:

経験の差、世代の差というのもあるのかとは存じますが、僕なんかからすれば大瀧氏の示した図式は非常に分かりやすく有効なものに感じられます。

■参考図説

大瀧氏が’83年に「FM fan」誌上で発表した”ポップス普動説”の雛形となる理論。明治以来、日本の音楽史はすべて洋楽(世界史)からの輸入だった。つまり、世界史を分母としていたわけだ。しかし時代とともに世界史がカッコつきになり、さらにはそのカッコつきの世界史を分母とする日本が、さらに日本史の分母となるという三重構造横倒しとなり、世界史、世界史を分母とする日本史、さらにはその日本史を分母とする日本史が横一線に並んでしまった。

80年代、いやもう少し後のバンド・ブームもしくはニューミュージックがJーPOPと呼ばれるようになった瞬間の以前と以後では日本のポップスの成り立ち方はかなり大きく変わったように思われます。その変化を説明する時に今のところ分母分子論、”普動説”というのは僕の知る限りでは最も有効な理論のように思えます。そのあたりsawyerさんはどう思われるのでしょうか?

他にそのへんを説明する有効な方法論があるようでしたら教えていただければ幸いです。

*日本のポップスや歌謡についての評論に関して言えば、個別の曲や歌手と時代との結びつきを各論的に研究するような物はあっても、総体としてポップス史や歌謡史を語ったものはあまり見受けられなかったように思います。いつまでたっても「歌は世につれ」的な評論しかなかった。それはひとつにはジャズやフォークやロックといった音楽がアメリカなどにおいてはスタイルは違ってもひとつの線でつながっていた、sawyerさんのおっしゃる「移民の音楽」というのも線です、のに対し日本の場合は「ジャズ」や「フォーク」や「ロック」と呼ばれた音楽がアメリカのように線で繋がっていないことも総体がつかめない要因だったと思えます。そこに大瀧さんは「分母分子論」という私論を持込説明を行って行きました。

僕が今回”普動説”をまるまる引用したのは前半の冒頭にも書いたように、写経することで説法を理解しようという意味と、今後”普動説”をベースに日本のポップスについてブログを書く事があれば、テキスト化しておけば引用しやすいなぁといった気持ちからです。

そんなもん個人のファイルに記録すればいいやんと思われるかも知れませんが、ネットで見ると”普動説”とはなんぞやと探している人も少なくない数でいらっしゃるようですし、原典の雑誌がほとんど手に入らない状況ですから興味の在るかた(ほとんどがいわゆるナイアガラーの方々でしょうが)がいつでも読める状態にしておこうというためです。

*大瀧さんが亡くなって年が明けしばらくした頃から普段は200人未満の僕のブログの訪問者が、一気に7~800人に増えた時期がありました。何故だろうと思っていたのですが大瀧さんのことを詳しく書かれているブロガーの方から内田樹さんが僕の”普動説”のブログをツィートしたDJだかのツィッターをリツィートされていますよ、と教えてもらい納得が行きました。ヤフーで”大瀧詠一”と”普動説”と検索をかけると僕の記事がトップに検索されます。この間、僕のブログで”普動説”を読まれた方はおそらく万単位でいらっしゃったものと思われます。

sawyerさんは「ブログに何を書こうがいいのですが、狙いがあってのものでしょうから、自分の考え方を入れ込」めとおっしゃりますが、今回のような引用ではなくて全文掲載の場合は個人の意見をへんに入れ込まず、まずは全文を読んで、他人の意見に左右されず自分なりの理解をしていただいた方が良いと思います。意見を述べるとすれば、別の機会に「引用」を交えながら自説を述べるというのがいちばんだと思います。そしてその機会はsawyerさんがコメントしていただいたことに返信する中で僕の意見として述べさせていただいたつもりです。僕は今回、まっさらな状態で”普動説”のテキストを多くの人に読んでいただけたことは、心の弟子として師匠への供養となったと自負いたします。

本当は後編の後に自分の邦楽・洋楽体験において”普動説”がどのような効能があったのかを簡単に書くつもりでしたが、ラジオの文字起こしなんかもそうですが、書籍をテキスト化するのはすごく疲れることで、書き終わった後に自分の体験を書く気力が残っていなかったということです。

そんだけしんどい思いをしてアップしたのは基本的に全面賛同なのは当たり前とご理解ください。

何度か書きましたが大瀧さんがやりたいのは日本のポップスというものを洋楽との関わりという視点で捉え(それは別に新しい考え方ではないとは思いますが)た上で体系化しようというものなので、個別ジャンルの内容の詳細について語ろうというものではないと「僕」は思います。だから”普動説”に基づいて「フォーク」について語ろうともし僕がするとすれば、なぎらさんが詳しいのであればなぎらさんの本を読むだろうと思います。

ただなぎらさんの本を読むときに、そこに書かれた内容を僕は分母分子論や普動説の視点からまとめ直すだろうということです。繰り返しますが大瀧さんが提示したかったのは方法論、理論だということです。それから、どうでも言いことなのですが”カレッジ~関西~叙情派・・・”とフォークを簡単に3つのくくりにしたのは、まぁ僕が無知でそれ以上のことを知らないというのもありますが(その辺は「・・・」に”詳しくないけど他にもありますよ”という気持ちを込めたのですが、きちんと言葉にするべきだったかもしれませんね)、そういった細かいことは僕が言おうとしていることの中ではあんまり意味をなさない枝葉末節でしかないと思ったからです。あくまで「森」を語りたいということでご理解ください。

sawyerさん:

前提として大瀧がこのよぅな理論展開をした狙いはどこにあるのかということが分からないというのが小生にあります。だから与えられた文章を読んで思ったことをコメントの形式を使って書いたということです。

勘ぐれば、和え西洋の音楽に日本のポップスが追いついた・・・いや大幅に変化したというほうが良いかもしれぬが、のは1980年代だがそう見えるだけで中身は全く変え割らないということを言いたいのか。図を見ても上下関係が平衡関係になっているのは一目瞭然だが、それぞれの項目は聴衆の数なのか、音楽に入っている要素なのか、ヒット曲の数なのか、よくわかりませんでした。

ジャンル分けとすればジャンルに分ける必要なしと小生は思っているし、「中道」「メインストリーム」などという所などは既に欧米の音楽シーンの影響がはいっているように思います。中道の中心は若者であるという論拠は全く語られてないし、極端に言えばどんなにあがいても日本的なものあるいは日本的な感性、考え方からは抜けだせ無い、ということを言おうとしているのかとも思い、それなら浅川マキと五木の対談(これは実はdrac-obさんからコピーを送ってもらったもの)にそんなようなことが書いてあったことを思い出して過去記事を持ってきたのでした。

アングラと呼ばれた浅川マキなどは真っ先に非日本的なもの・・・音楽で言えば演歌を否定するだろうと思った五木だが浅川マキの反応は全く違っていましたね。それに彼女の最初のレコーディングは演歌でした。そしてかのじょのうた・・・例を2つ3ゆあげましたが、その歌詞の中身を読み解けば「故郷回帰」が見えてきたわけです。演歌を捨てて西欧の歌を歌いたい、そしてやがてはオリジナルもという浅川の底辺にも、捨てきれない故郷=演歌があったわけです。そのことを浅川自身がモップスと聴衆のライブでの様子を挙げて語っています。粉砕しようとしても粉砕できぬものが日本的なるものや感性、考え方、音楽で言えばそれを小生は「演歌」と規定したわけですが、そこから大瀧が幕末は入ってなかったかも知れないが、明治期からの日本の音楽需要史を語り始めたのは非伝統音楽においては古来から今まですべて西洋音楽が侵入してきたし、それは今でも変わってはいない。

日本語でロックを歌っても西洋を超越したことにはならないように、それは1980年代でもfンダメンタルは変わることはなかった、表面的に変わったように見えるだけのこと過ぎななかったように小生は思っている。それは作曲語法に目を向ければ理解できるのではないだろうか。大瀧はようやく日本のポップスといわれる音楽が、西欧の其れを乗り越えたと思っているのか、それは永久にむりだといっているのか、それとも視点によってそうでもあるし、そうでもないといっているのか。結局のところ小生には彼がいおうとしていることがつかめませんでした。

それにところどころ小セリの見解との水もあってそこに目が行ってしまったことは反省点だと思っています。理解度も貴君に一日の差があることは認めましょう。ですからくどく言うようですが貴君の意見を聴きたいわけです。「大瀧がこんな理論を完成してそれをもとに対談している。それを読んだのだが、私も全くこれに賛成だ、それはこうこうこうこいう所からだ」というものがもしあれば、提供された文書情報を読み、貴君の其れに対する考え方を参照しながらその情報に接することが出来ましょう。もしかしたら反論が出たりここは賛同できるがこの部分はどうも・・・などという展開にもなることでしょう。そうしてお互いの考え方をぶつけあっていく中から切磋琢磨し質の高い知見になっていくことも大いに考えられることです。小生はかつてのクラシック音楽の掲示板でそのような体験をしました。

>バンド・ブームもしくはニューミュージックがJーPOPと呼ばれるようになった瞬間の以前と以後では日本のポップスの成り立ち方はかなり大きく変わったように思われます。

これは貴君の文章のようですが、「日本のポップスの成り立ち方」とは具体的には、なにを意味しているのでしょう?」

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

とまぁ、ここまでがFB上のコメのやり取りとなります。

今回はここまでですが、次回はsawyerさんの疑問に対して僕が回答したものをアップさせていただきます。いつもと違い文字だらけのエントリなので読みづらい(再掲載にあたり動画をアップするなどいたしましたけど)にもかかわらずここまでお読みくださった方には感謝です。

再掲載 ポップス”普動説”について知っている二、三の事項 後篇

前回の続きです。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

以下、僕がこの”普動説”についてどのような理解をしているかを、直前の sawyerさんのコメントにお返事をする形で述べさせていただきたいと思います。大瀧さんのファンのかたで”お前の解釈まちがっとるで~”というのがありましたらツッコミを入れていただけると幸いです。では。

>大瀧がこのよぅな理論展開をした狙いはどこにあるのか

大瀧さんが最初に健太さんに提示した1970年と1980年のチャートにやはりヒントがあるのではと思います。

”普動説”の記事が掲載されたのは1991年。10年前のチャートを見ても現在とさほど変わらない面子が揃っている、つまりは80年と91年が地続きであるように見えるのに対し、80年と70年のチャートを比べると何らつながりが感じられない。80年前後に日本のポップスの現場で何か大きな変化が起こったのではないかということを分析するために、日本のポップスの成り立ち方を過去へと遡っていった時に見えてきたのが、洋楽との関係性でありその関係性にはひとつの法則”世界史分の日本史”というものがあったということを発見する。

”世界史分の日本史”という考えを最初に提示したのは83年11月のFM雑誌の相倉久人さんとの対談の中でです。この83年という時期が気になります。81年に発売した『ロング・バケーション』が大ヒットし、翌年にはナイアガラ・トライアングル2のアルバムの発表や、松田聖子、薬師丸ひろ子といったアイドルへの楽曲提供を行い大瀧詠一という名前が日本のポップス・ファンの間に定着した年でもあり、翌年に発表される『イーチ・タイム』の制作途中という時期です。

第一期ナイアガラ時代(『ナイアガラ・ムーン』~『レッツ・オンド・アゲン』)は一部の熱烈なファンが存在するだけでレコードを出せども出せどもヒットすることはありませんでした。この時期の大瀧さんの音楽は自身のルーツと言えるアメリカン・ポップスをそのまま日本でやってみましたというものでした。ティンパンアレイ(バンドです)やシュガーベイブの残党の作り出すほとんど洋楽なバックトラックに、韻や比喩を多用するノベルティ色の強い日本語の歌詞をのせて歌う、日本人から見ればある意味コミック・ソングの人と見られていた節があるかと思います(まぁ何分の一かはクレイジーキャッツも入っていますから、あながち間違いではないでしょうが)。

でも考えてみれば初期のロックン・ロールやブリル・ビルディング系のポップスの歌詞というのは訳してみれば分かりますが非常にコメディ・タッチの物が多いことが思い出されるかと思います。ですから大瀧さんのやっていたことは自分が愛したポップスをそのままの形で日本語で展開した「正調ポップス」とでも言うべきものだったと思います。

ただ、それでは売れなかった。自分のやっていることは世間では受け入れてもらえないのかという失意を抱きつつ、自分と同じくアメリカン・ポップスのマニアである朝妻一郎さんの力を借りて最後に一枚時間をかけて(コロムビア時代は3年で9枚というビーチボーイズ並みのハイペース)自分の納得の行くアルバムを作ったのが、かの『ロング・バケーション』でした。

自前の福生スタジオでオールディーズっぽさにこだわっていたサウンドはSONYの近代的なスタジオでアップ・トゥ・デイトなサウンドとなります。ただ現代的なサウンドとは言え基本は英米ポップスを感じさせるという点は以前と同じとも言えるのですが大きく変わったのは歌詞で、歌謡界のヒット・メーカーとなっていたかっての盟友松本隆に依頼したノベルティ色を排した「二の線」の歌詞で、映画のようなラヴ・ソング。これが功を奏したのかご存知の通りの大ヒットかつ世紀をまたぐロング・セラーとなっています。

これは僕の憶測なのですが、分母分子論的に言うならば第一期ナイアガラ時代(~レッツ・オンド・アゲン)は日本で「世界史分の世界史」をやろうとしてダメだったのが第二期ナイアガラの『ロンバケ』という「世界史分の日本史」にしたとたんに大成功したことで、日本人に受け入れられるポップスというものはどういうものなのか?ということをはからずも考え出した、そして次のアルバムはいったいどんなものにすれば良いのか?と言ったことでいろいろ考えた結果の対談だったのかなと思います。

ちなみに考えた挙句に発表された『イーチ・タイム』は歌詞の面では『ロンバケ』と同じく松本隆で大きな変化は感じられませんが、サウンドについては『ロンバケ』が過去のポップスからの引用があえて透けて見えるような作りであったのに比べ、引用があってもわかりにくいというかよりオリジナル色が強くなったように感じられる「(世界史)分の日本史」的なアルバムであった気がします。

>それぞれの項目は聴衆の数なのか、音楽に入っている要素なのか、ヒット曲の数なのか、よくわかりませんでした。

簡単に言えば世界史=洋楽、日本史=邦楽となるかと思います聴衆の数とかヒット曲の数とかじゃなく音楽そのものですね。ただ大瀧さんはこの分母分子論を音楽だけではなく他の文化なんかにも適用しよとして「世界史」や「日本史」という言葉を用いていると思われます。

*例えば日本文化と中国文化、日本文化と韓国文化なんていうのを分母分子論で展開したら面白そうな気がします。例えば戦国時代までは日本文化/中国文化といった側面が大きかったのが鎖国の江戸時代を挟み明治以降の一時期は中国文化/日本文化みたいなものがあり現在は日本、韓国、中国の文化の分母分子は横転して並列にならんでいて、お互いに自国の文化の独自性を主張し合っている。でも横転する前を考えればアメリカとイギリスの分母分子のようにお互いに行ったり来たりの深い関係性がそこにはあったはずで、そこをもう一度見つめ直せばよりよい関係性を構築できるのではと思います。なんのかんの言いながら浅田真央のフリー演技に日本についで感動したのはアメリカやイギリスではなく中国であったというのは興味深いんじゃないでしょうか。おそらくアジア諸国の感情は大瀧さん言うところの”右派”に流れるという共通性があるんじゃないかと思いました。(”普動説”の文中にもありますがこの右左は左翼右翼の右左ではありません、念のため)

>ジャンル分けとすればジャンルに分ける必要なしと小生は思っている

ご存知かどうかは分かりませんが大瀧さんの仕事で最も独創的なものの一つに「ナイアガラ音頭」や「イエロー・サブマリン音頭」という音頭とロックの融合ソングがあります。そのような人ですのでジャンルに対するこだわりはまずありませし、音楽をジャンル分けすることは「商品」としての便宜性であることを十分理解されていると思います。

ナイアガラ音頭(シングル・バージョン)

また”家でロックを聴いているのが外に漏れ聞こえるよりも、音頭を聴いていて、それが外に聞こえる恥ずかしさを体験すことのほうが、よっぽどロックだと思う”という発言からはジョー・ストラマーの”パンクはアティテュードだ”という言葉と同質の物を感じたりします(半分本気)。

追記:ジャンルに関しては「日本POPS伝2」の中で五木ひろしが歌う「キープ・ミー・ハンギング・オン」をかけながら”一体こういった曲のジャンルはどう決めるのか?サウンドか歌っている人間か?”といった問いかけでジャンルの無意味さを語っています。くだんの音源は見つかりませんが、五木が歌う「カンフー・ファイティング」についての過去記事がありますのでよろしければご一読ください → 答え合せ、吼えろドラゴン!

>中道の中心は若者であるという論拠は全く語られてないし

中道というのはまぁ言えばその時代時代の王道(メイン・ストリーム)の音楽ですが、基本的にポップスを担うのはいつの時代でも若者です。人というのはどうしても前時代のものについては実際よりも古臭い、人間で言えば歳をとっていると思いがちなところがあります。大瀧さんもあえてあげる必要なしと思われたかもしれませんが文中の中道を担った人々の歳をあげてみると。滝廉太郎は「花」「荒城の月」を23歳で作曲。中山晋平の「カチューシャの歌」が27歳、二村定一の「アラビアの歌」が27歳、服部良一の「別れのブルース」は30歳、古賀政男の「丘を超えて」が27歳、歌っていた藤山一郎は20歳、ディック・ミネの「ダイナ」が27歳、フランク永井「有楽町で逢いましょう」25歳、美空ひばりはデビューが12歳で「お祭りマンボ」が15歳!、「悲しい酒」でもまだ29歳。ロカビリー以降になると更に若返って小坂一也が和製プレスリーと呼ばれたのが20歳、坂本九の「上をむいて歩こう」20歳、平尾昌晃の「ミヨちゃん」20歳、橋幸夫の「潮来笠」は17歳、弘田三枝子のデビューが14歳で「人形の家」でもまだ22歳、森進一の「女のためいき」は19歳といった具合です。

例えば今日本で一番人気がある男性アイドル「嵐」の平均年齢が29歳ということを考えれば、みんな「若者」といっていいのではないでしょうか。まぁ”現在のポップスは嵐など若者の音楽が中心だ”というのはすぐ頷けますが”戦前のポップスは古賀政男や服部良一などの若者が作った”といわれても確かにすぐにはピンと来ませんが、やはり若者だったんですよ(笑)

*この日本の歌謡の先達をジャニーズの人気歌手と比較するという手法は大瀧さんが「日本POPS伝2」で用いていたものです。その時はSMAPでしたが少々歳をとったので僕は嵐にしていますが、こうやって比較をしてみると当時の滝廉太郎が中山晋平が古賀政男が美空ひばりがいかに若者であったかということが理解しやすいと思います。この辺は大瀧さんの真骨頂と言えます。

だから僕が下手な説明するよりは原文をそのまま読んでもらった方がよほど分かりやすいのではと思います。

>アングラと呼ばれた浅川マキなどは真っ先に非日本的なもの・・・音楽で言えば演歌を否定するだろう

これはどうなんでしょう?アングラと言えば唐十郎さんやマキさんを見出した寺山修司さんの名前があがるのじゃないかと思いますが、非日本的”左派”というよりはむしろ土着的”右派”だったんじゃないでしょうか(すみませんお二人ともほとんど知りませんが)、これは五木さん、はなから思い違いをされているという風に僕は感じます。

>日本のポップスといわれる音楽が、西欧の其れを乗り越えたと思っているのか、それは永久にむりだといっているのか、それとも視点によってそうでもあるし、そうでもないといっているのか。結局のところ小生には彼がいおうとしていることがつかめませんでした。

大滝さんの場合乗り越えるとかいったどっちが上か下か、どっちがすぐれているのかといったことを言いたいわけでは無いと僕は思います。過言かもしれませんが、そういう上下意識が「ジャンル」というものを生み出す一要素のような気もします。80年代以降の日本のポップスについての大瀧さん説の僕なりの解釈ではそれまで常に「世界史分の日本史」もしくは「(世界史)分の日本史」として時代時代に洋楽を輸入していた、クラシックやトラッド→唱歌、ジャズ、ハワイアン、カントリー→ジャズ・ソング、ロックン・ロール→ロカビリー、50~60年代ポップス→漣健児などによる和製ポップス、PPM→カレッジ・フォーク、ビートルズ→GS、といった具合、ものが分子の日本史を分母にしてさらに分子の日本史がのっかるという三重構造が出てきます。

大瀧さんの音楽を例に挙げれば「君は天然色」は60年代初めのアメリカン・ポップスを代表するスペクター・サウンド(ウォール・オブ・サウンド)の影響を受けています。この曲がヒットしたことにより雨後のタケノコのようにスペクター・サウンドを真似たアイドル歌謡が生まれますが、それは実はスペクターではなく大瀧さんのナイアガラ・サウンドを真似ていたものがほとんどでした。つまりは「スペクター分の(スペクター)歌謡」ではなく「(スペクター)分のナイアガラ分の(スペクター)歌謡」という分母分子になっています。ここで肝心なのは(スペクター)歌謡からは本家スペクターが見えていない、つまり自分が(スペクター)歌謡であることすら気づいていないという点です(100%というわけではありませんが)。

最初は曲単位でこの三重構造が現れてきていましたが、ニューミュージックがJ-POPと呼ばれる時代になると洋楽ポップスの影響で音楽を始めるのではなくたとえばBoΦwyであったりサザンであったり佐野元春であったり、もちろん大滝詠一であったりという先達の音楽をコピーするところから音楽を始める者たちが増えてきます。

そして世界史が分母になって縦に分子が乗っている時は、先ほど否定した「上下関係」といった意識が当事者たちにはあったかも知れませんが、三重構造の一番上の分子(日本史)がどんどん膨らむことで、重さに耐え切れず分母分子の三重構造が横転し並列の構造になります。この段階で当事者間の上下意識のようなものもなくなります。

*結局大瀧さんの考えとしては”普動説”の冒頭にある「歌は世につれ、というのは、ヒットは聞く人が作る、という意味なんだよ。」ということじゃないかと。ヒット=優れた音楽とは言い切れませんが、どの音楽が優れているとかいないというのは聴く側の判断だということだと言いたいのでは。分母分子が上下関係(JPOP以前)であった時には、その図式からして分母である世界史(洋楽)の方が優れていると聞く側も自然に思っていたのですが、横転して並列になってしまうと、それこそどれが優れているというのはまったくもって聴く側の判断になってしまった。

考えてみればJ-POPというジャンル(あっジャンル分けしちゃった)名が象徴的ですよね。それ以前のニューミュージックという言葉が以前にあったミュージックに対して新しいものというつながりを感じさせる言葉なのに対しJ-POPという言葉は洋楽POPと横並びの音楽だと言っているように思えます。最近はK-POPなんていうのもありますね。そういやsawyerさんが苦虫をかみ潰した顔になるであろうJ-Classicなんていう美人ソロイストのためにあるようなジャンルもありますよね(笑)

この三重構造が横転して並列になったっていうのは歌手、バンドの在り方というのもあるのでしょうが、個人的にはLPに変わってCDが登場したというのが大きかったんじゃないかと思います。今はしりすぼみになりつつありますが21世紀に入るまでは音楽の市場はCDの登場により急激に広がっていました。LPに比べCDになると店頭におけるアルバムの枚数も増え、それに対応するためメーカーは新譜以外にLP時代には廃盤になっていたようなアーチストやアルバムを”初CD化”の新譜としてどんどん発売します。LP時代を経験していない若いユーザーにとっては出てくるカタログはほぼ等価値なものとして受け取り、選んでいくことになります。すると例えば洋楽ファンでもいちアーチストのアルバムを全て揃えるといった聴き方ではなく、いわゆる名盤をあの人、この人と言った具合につまみぐいするような聴き方をしているファンが増えたように思います。例えばビーチボーイズだったら『ペット・サウンズ』しか知らない、ビートルズだったら『リボルバー』だけみたいに・・・。

このようなファンが増えれば三重構造の分母分子を掘り下げて聞くようなことはまずなくなってきます、どちらかと言えば横転して並列となった状態で右から左に上っ面だけを聞いていくという方が都合が良いともいえるかと思います。最近ではMP3プレイヤーでシャッフルして聞くなんていうのが普通になってきているので、この先分母分子が縦に戻るというのはまずなくなったという感じを強く持ちます。これいいことなのかな・・・。

>バンド・ブームもしくはニューミュージックがJーPOPと呼ばれるようになった瞬間の以前と以後では日本のポップスの成り立ち方はかなり大きく変わったように思われます。

これは貴君の文章のようですが、「日本のポップスの成り立ち方」とは具体的には、なにを意味しているのでしょう?」

これは上の方に書いていますね。

*三重構造の分母分子が上下関係から、最上段の分子が大きくなって横転して並列になるというやつなんですが、やはり僕の説明では理解しづらかったのでしょうね。

以上、長文失礼いたしました。

*ということで、sawyerさんの疑問に答える形ではありますが、僕なりの”普動説”の解釈を書かせていただきました。考えてみればこういうことがなければ僕は”普動説”について自分なりの解釈を文章にすることは無かったかもしれません。それは、僕自身がブログを書く事自体が”普動説”の実践だと勝手に思っていましたし、大体師匠の文章以上に分かりやすく洒脱な文章ってかけるわけありませんもん。

ただ、残念だったのはsawyerさんへの回答を僕が文章にしたあと、それを読んで”普動説”に対する理解がどうなったのかといったことの返信をいただけなかったことです。その後他の案件などでFB上でのやりとりなどがあったのですが、この「未回答」っていうのが僕の根っこにひっかかっていたこともあって、かなり不遜な物言いを書いてしまったりして、すっかり関係がこじれてしまいました。今更ですが、もしこのブログが目に留まるようなことがあれば、ぜひ回答いただければなぁと思います。

知ってる人にしか分からないというのは本物じゃない

こんにちは、出張から帰ってきたらカミさんから「昨日、気づいたんだけど大瀧詠一って大きな瀧だから”ナイアガラ”だったのね。置いてあった大瀧さんが表紙の雑誌(ケトル2月号のこと)にも書いてあったし・・・。」ってカミング・アウトされたSugarmountainです。私のナイアガラーとしての普段の布教活動も完全に灯台下暗しだったようです。

気を取り直して。

先日再掲載した「ポップス”普動説”by大瀧詠一」についてかくたさんからこんなコメントをいただきました。

>私はこの記事、「文藝別冊増補新版大瀧詠一」で初めて読んだのですが、ずっと気になっているところがあります。最後のところですが

> 実はこれこそ国家にしたらいいんじゃないかと思っている曲があるんだけど

ここって文脈から順当に考えると「国家」じゃなく「国歌」ですよねえ。

再録時の誤植かと思ってたのですが、sugarmountainさんは初出の「ゼロサン増刊」からテキスト化なさったのですよね。とすると最初からこうだったのか。再録時に直そうとか思わなかったのかなあ。

……まさか「国歌」じゃなく「国家」ってのが「深いよ、これは」のとこなのか?

増補新版 大瀧詠一 (文藝別冊)

えぇー「国家」?と思って見直すと確かに「国歌」と書いています。で、「文藝別冊増補新版大瀧詠一」も見直してみるとこちらも確かに「国家」になっています。

ちなみに問題の箇所はといえば

>大瀧:実は究極の、時代を超えて日本国民が必ずたどり着く”道”のついた歌で、実はこれこそ国家にしたらいいんじゃないかと思っている曲があるんだけど、わかる?

萩原:えっと・・・・・何でしょう?

大瀧:「マイ・ウェイ」深いよこれは。 (拙ブログのテキスト起こしママ)

かくたさんの言うとおり文脈から考えれば「国家」じゃなく普通は「国歌」。僕も「国歌」とした記憶はない、ってことは単純な変換ミスかと思い、元にしたゼロサン増刊」のコピーを確認いたしました。結果はなんのことはない初出の「ゼロサン増刊」ではちゃんと「国歌」となっていて、やはり僕のミスでした。

しかし、僕の間違いは置いといて、ちゃんとした出版社の本で「国歌」と「国歌」の間違いはなぁ。

>私がふと思ったのは「別冊文藝大瀧特集」の「普動説」再録は、sugarmountainさんのブログをコピペしたものではないかという可能性です。

「ゼロサン増刊」と照合して、このブログの再録の誤植とおなじものが「別冊文藝」にあったら確定的ですね。

という、かくたさんから二度目のコメでも指摘されている(最近何かと世間を騒がせている)コピペを僕も疑い確認しました。しかし僕のテキストで言い回しを微妙に間違えているものがあったのですが、「別冊文藝大瀧特集」では間違っていなかったので流石にコピペはなく、単に偶然だったようです。まぁコピペして校正したけど最後の最後に漏れがあった・・・考えすぎですね。

ナイアガラ国歌? マイ・ウェイ やはりこの人のヴァージョンかな

さて冒頭にあげた雑誌「ケトル」の特集大瀧詠一、期待して買ったのですが内容はなんか中途半端で残念なものでした。平川克美さんとか牧村憲一といった興味深い話が読めそうな人選があるにもかかわらず各々原稿用紙4枚や2枚程度の記事で、山下達郎をして「三日三晩、説明してもあなたはきっと”そんな人いるわけがない”と言うだろう」と言わしめる大瀧さんについて、それは無いでしょう。

その他の記事はトリビア的なものが中心なのですが、たとえば「大瀧詠一をつくった7つのもの」の筆頭にエルヴィスとザ・ビートルズが挙げられているのですが、そこにでかでかと掲載されたレコード・ジャケはエリヴィス除隊後の再発シングル「Hound Dog/Don't Be Cruel」とザ・ビートルズのアメリカ・デビュー・アルバム『Meet The Beatles』。

-

-

トリビアにこだわって大瀧さんをトリビュートする特集を組むのであれば、ここは当然日本盤の「ハウンド・ドッグ/冷たくしないで」のシングルと東芝の『ザ・ビートルズ』のジャケ写じゃなきゃあかんでしょ。ジョンが死んだ日のニュース番組で「イエスタデイ」が流れてた位の違和感を感じました(言いすぎですか)。

-

-

ちなみに「別冊文藝大瀧特集」の大瀧さんと内田樹さんの対談の中ではちゃんと日本盤の「ハウンド・ドッグ/冷たくしないで」の写真が掲載されていました。

>「いいものを見つけるには ダメなものを 数みなきゃいけない」

無駄が大好きなケトルは 大瀧詠一さんの この姿勢が大好きです!

と特集の頭で宣言してるのですが、いくら大瀧さんの姿勢が大好きですでも自ら「無駄」と思わせる特集内容にする必要はないんだけどなぁ。

特集に合わせてか、やめとけばいいのに鈴木心、渋谷慶一郎、ムラカミカイエの鼎談という連載記事の中で、大瀧さんをあまり聴いたことないような3人に「大瀧詠一」を語らせています。

>鈴木心:ところで、お二人は大瀧詠一は聴いていたんですか?僕は昔ドラマの主題歌に使われていた曲を聴いたくらいですけど。

渋谷慶一郎:僕はまったく聞いていなかった。あのドラマの主題歌になった曲があまり好きじゃなかったんだよね。でも亡くなってからTwitterに流れて来る彼のbotのつぶやきを見ると、非常にインテリジェンスのたかい人だったんだなって思ったな。

幸せな結末

(いい声してるなぁ)

ムラカミカイエ:特に詳しいわけではないけど、後追いで聴いていたよ。YMOから細野晴臣さん経由で、「はっぴいえんど」に行き着く、よくあるパターン(笑)。大瀧詠一さんは、山下達郎さん同様に、フリッパーズギターに代表される、いわゆる90年代渋谷系のルーツっていう認識を持っている。諸説あるけど、彼らの影響なくして渋谷系の誕生は無かったんじゃないかな?大瀧詠一さんはとにかく海外の音楽が好きで、それをどんどん自分の作品に取り入れたり、アーカイブをあからさまに活かす方法を取っていたみたいだよね。

鈴木:そうみたいですね。

ムラカミ:真偽は定かではないんだけど、「あなたの作ったこの曲は、3つの曲の剽窃なんですよね?」みたいな事を本人が言われたんだって。つまり、パクったんでしょうと。それに対して、彼は「あれはその3曲以外にこの曲とこの曲を取り入れてるんですよ」って言ったという有名な話がある。

鈴木:日本に入ってきていない音楽をまるごとデストリビューションしてたんですね。

渋谷:そうか、日本で流行っていないものをパクれば批判されないのか(笑)。みんなが知ってる曲をパクると批判されるよね。面白い。

ムラカミ:まだあの時代は、リファレンス自体が、日本に伝播するのにかなりのタイムラグがあったから、洋楽に造詣深いプロデューサーが活躍されていたのは、少なからず、そういった状況も関係しているのかもしれないね。

>渋谷:そうか、日本で流行っていないものをパクれば批判されないのか(笑)。みんなが知ってる曲をパクると批判されるよね。面白い。

3人の中で音楽家である渋谷の冗談めかしたこの発言を読むと、”僕はオリジナルだぜ”とほくそ笑む姿が想像できちょっと嫌な気分になった。まぁ大瀧さんの音楽をろくに聴いていないようなので仕方ないのかもしれませんが、むしろムラカミの”アーカイブをあからさまに活かす”という言葉の方が的を射ている気がしてしまいます。

大瀧さんの場合”日本で流行っていないもの”を渋谷流に言えば「パクる」時に決してそれを隠そうとしていないし、時間をおいてであるが”あからさま”に種明かしをしてくれることが多々ある。そんな大瀧さんであるから、当時は知られていなかった楽曲であっても、大瀧さんの紹介(パクり)によって知られることとなった曲はたくさんあります。スペクター・サウンドなんていうのも大瀧さんがパクらなければ、果たして日本でここまで有名になっていたか疑問に思う。本当に惜しい人を亡くしてしまった・・・。

PR: パナソニックの新生活応援商品を55名様にプレゼント!

本日の読書 ビートルズ・シングル・ジャケット国内盤

数ヶ月前から大阪市立図書館は借りられる本・CDなどの資料の数が2週間8冊から15冊に増えました。おかげで、ついつい借りすぎてしまい返却催促に追われてばかりいます。昨日も積んだままになっていたビートルズ・シングル・ジャケット国内盤ってやつが期限オーバーとの督促メールが来て慌てて朝の電車で流し読みして返却いたしました。

ビートルズ シングル・ジャケット コレクション 国内編/花門 号

流し読みではありましたがあらたに発見したこと、といっても既にご存知の方も多いんかもしれませんが、を2、3メモっておきます。

先ずは、2ヶ月ほど前に拙ブログの記事「ユー・キャント・ドゥ・ザット!!」で話題にしたビートルズというアーチスト名の矢印マークのネタで、「ツイスト・アンド・シャウト」「フロム・ミー・トゥ・ユー」「キャント・バイ・ミー・ラヴ」以外に実はもう一枚矢印マークがあったことに気づきました。

それは「プリーズ・ミスター・ポストマン/マネー」のジャケです。

64年上半期のビートルズの日本盤シングルの発売を見ると以下のようになります。

抱きしめたい / ジス・ボーイ (1964年2月5日)

プリーズ・プリーズ・ミー / アスク・ミー・ホワイ (1964年3月5日)

シー・ラヴズ・ユー / アイル・ゲット・ユー (1964年4月5日)

キャント・バイ・ミー・ラヴ / ユー・キャント・ドゥ・ザット (1964年4月5日)

フロム・ミー・トゥ・ユー / アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア (1964年4月5日) *日本独自発売

ツイスト・アンド・シャウト / ロール・オーヴァー・ベートーヴェン (1964年5月5日)

ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ノウ・ア・シークレット / サンキュー・ガール (1964年5月5日)

オール・マイ・ラヴィング / ラヴ・ミー・ドゥ (1964年5月5日) *日本独自発売

プリーズ・ミスター・ポストマン / マネー (1964年6月5日) *日本独自発売

4ヶ月で9枚。日本でビートルズが紹介された当時、それほど聴いている人間は多くなかったという証言をよく読みますが、それにしてはすごいペースでの発売です。クラスで1人2人という程度でも全国的に見れば何万になり、それは当時の洋楽としてはかなりの売上だったからこのハイペースだったということなんでしょうね。

矢印マークのシングルを青字にしていますが、矢印がポールの股間(ポールのポールというおやじギャグか)を指していた「キャント・バイ・ミー・ラヴ」、椅子を指していた「フロム・ミートゥ・ユー」が4月5日、そしてレコスケくんが”東芝音工がジョージがビートルズだと断言した”とこじつける元となった「ツイスト・アンド・シャウト」が5月5日、そして今回取り上げる「プリーズ・ミスター・ポストマン」が6月5日と連続しています。

おそらく「抱きしめたい」「プリーズ・プリーズ・ミー」が売れてこれはいけるということで大慌てでリリースのスケジュールが決まり細かいデザインをあれこれ考える間もなく発売となったので矢印マークもやたらと使い回しされたということなんじゃないかなと想像します。それどころか写真も思いっきり使い回しされています。

まぁそれもこれも”儲かるうちに儲けとく”という拝金主義のなせるわざで、「プリーズ・ミスター・ポストマン」のジャケでは矢印マークがアー写ではなく「マネー」という曲のタイトルを指していて”ビートルズは金だ”と言っているようで、なんとも皮肉なジャケになっています。レコスケなみのこじつけですね、これじゃ(笑)。

それにしても「ツイスト・アンド・シャウト/ロール・オーヴァー・ベートーヴェン」「プリーズ・ミスター・ポストマン/マネー」というシングルは意図的なのかどうかは知りませんがカバー曲のカップリングで本国やアメリカではありえない日本ならではのシングルといえます。

前々回の大滝詠一さんの普動説のとこで登場されていたsawyerさんと以前ビートルズのことでやりとりをしたことがありました。64年当時におそらく中学生だったsawyerさんはビートルズを聴いてアメリカのガールス・グループやR&Bなんかのコピーじゃないかと思ったと書かれていて、すごいなぁと思ったことがありました。当時そんな風にビートルズを聞いていた人なんてほんの一握りじゃないかと思うからです。上のシングルなんかもレーベルの作者名をみればカバーだとは分かるのでしょうが、多くの人は「ビートルズの曲」として聴いていたと思われます。だから「すべてはビートルズから始まった」という勘違いが僕がビートルズを聞き出した70年代にも強く残っていたのです。

大瀧さんじゃないですけど過去は無限、どんなものにも先達があるのです。

話がそれました、お次はこのジャケです。

これ、どっかでみたことあんなーと考えたらこれでした。

こうやって並べてみるとあんまり似てないかなと思えてきましたが脳内での記憶では連想ゲーム的につながっていました。フォークルは日本のビートルズと言われていましたが、このへんもその所以じゃないかなとも思います。

お次はこいつ。

ジャケとは離れますが、このシングルについての解説文に以下の様なことが書かれていました。

>1982年に民謡歌手の金沢明子が、なんと大瀧詠一のプロデュースで「イエロー・サブマリン音頭」などというこの曲のカバーをリリースした。(中略)この曲を聞かされたポールは歌詞の変更を伴ったカバーを許可してしまったのだから(1980年代からビートルズの楽曲著作権保護が強化され、その影響で、1960年代や1970年代にカバーの際に行なわれていた替え歌および訳詞など歌詞の変更が世界的に認められなくなったにもかかわらず)

>替え歌および訳詞など歌詞の変更が世界的に認められなくなった

なるほど、そんな事になってたんですね。日本で売れていた松岡計井子のアルバムなんて今じゃアウトということなんですね。もちろん東京ビートルズもアウトというかバンド名じたいがアウトでしょうね。

しかし、「イエローサブマリン音頭」を聴かされた時にポールがいったいどんな反応だったのか気になりますね。翻訳を許可したということは”ワンダフル!”ということだったんでしょうねきっと。あの作り込みを聴いてたんなるパロディではなくビートルズ精神の「本気」のカバーだと本能的に気づいたポールは偉い。

誰か”この曲のプロデューサーはあなたが「フローズン・ジャパニ-ズ」を作るとき参考にしたYMOのベーシストと昔いっしょにバンドを組んでいたんだよ”と教えてあげたかな・・・

PS.ところでこいつは替え歌ということでアップルからクレームにはならないんだろうか(笑)

いかにしてビートルズは日本人に受け入れられていったか その1

またまた、いただいたコメントからのネタで恐縮です。最初コメ返しで終わらそうと思ったのですが、書いてたらコメの字数制限も超えそうだし、だったらエントリで動画とか交えたほうが良いだろうということで・・・。

今回もかくたさんからいただいたものです。

(ビートルズの日本でのデビュー・シングル、「プリーズ・プリーズ・ミー」という説もあり)

>ビートルズの日本での受容

日本でビートルズが紹介された当時、それほど聴いている人間は多くなかったという証言をよく読みますが、

渋谷陽一が中学時代、ホームルームで「ビートルズは是か非か」という討論会をしたら、1対圧倒的多数で渋谷の負けという話をよくしてました。私もそんなもんかと思ってたのですが、山下達郎は桑田佳祐との対談で「ビートルズ来日したとき僕の中学のクラス半分(武道館公演に)行った」と発言しております。

4:30あたりからです。

渋谷は新宿区落合中、達郎さんは豊島区高田中(現千登世橋中)。区は違えどお隣同士の中学校です。在学期間を調べてみましたら渋谷は1964年4月~67年3月。達郎さんは1965年4月~68年3月。1年しか違わない。ビートルズ来日は1966年6月。なんなんだろうなこの差は。

>なんなんだろうなこの差は。

渋谷陽一は「渋谷」、山下達郎は「達郎さん」、”なんなんだろうなこの差は”という気もしますが、そこは今日の本題では無いので置いといて。渋谷陽一の誕生日は1951年6月9日、山下達郎は1953年2月4日ということで歳は2歳差なのですが学年では1年違いですね。

”なんなんだろうなこの差は”とかくたさんは書かれていますが、おそらく答えはわかってらっしゃると思います。その答えはビートルズ以前に日本を席巻したある存在のせいということなのですが、その存在は60年代前半の地方都市いや田舎町の高校生の姿を描いたある小説の中にこんな風に出てきます。

と見るや、雲一つない青空が一瞬にして黒ビーロドの緞帳のごとき闇夜に変わり、それを大きなカミソリで切り裂くように稲妻が走った。

デンデケデケデケ~~~!

ぼくはつむじから爪先に電気が走るのを感じてはっと目覚めた。「電気が走る」といっても別に覚醒剤とは何の関係もない。電気(エレクトリック)ギターのトレモロ・グリッサンド奏法が僕に与えた衝撃のことを言っているのだ。机の上の棚に置いたラジオからベンチャーズの<Pipeline>が流れていた。心臓がそのペースに合わせて、ドッ、ドッ、ドッと高鳴っている。なぜだか股座がふぐふぐする。それはかって全く味わったことのない強烈な感覚であった。

これは1965年、3月28日の昼下がりのことである。ぼくは15歳。4月から近くの香川県立観音寺第一高等学校に進学することが決まっており、ほんとにのんびりと春休みを過ごしていた。

青春デンデケデケデケ /芦原 すなお

1991年に直木賞を受賞した芦原すなおの自伝的小説「青春デンデケデケデケ」導入部です。

芦原さんは1949年9月13日、いわゆる団塊の世代の最後の学年になります。1965年、高校一年の春の日にエレキ・ギターという雷に打たれた主人公ちっくんはエレキ・ギターに夢中になり、クラシック少年からロック少年に豹変しバンドを結成します。(文中では当時の音楽を「ロック」と表現していますが、個人的見解ではまだ「ロックン・ロール」という言い方だったんじゃないかなと思います)

ちっくん(芦原すなお)がエレキ・ショックを受けた同じ時期に中学2年になった渋谷少年、中学に入学した山下少年も洋楽を聞いていれば恐らくは同じようなショックを受けていたんじゃないかと思います。

>ロックン・ロールに関して誰もがビギナーであった当時の日本において、ベンチャーズは何よりも最高の入門編と言えた。多くの人々がベンチャーズの演奏する豊富なカヴァー・ヴァージョンからアメリカン・ヒット・パレードへの扉を開き、又その分かりやすい演奏形態を模倣する事によって、自らの手で楽器を演奏する喜びに目覚めた。それらを通して、彼等の持つピュアなロックン・ロールのグルーヴが、知らず知らずのうちに日本人の体内に植え付けられて行ったのである。今日我国でこれほどまでにロック・ミュージックが聴かれ、また演奏される様になった経緯については、ベンチャーズ抜きにしては決して語ることが出来ない。(山下達郎 CD『ベンチャーズ・フォーエバー』のライナーノーツより)

>ロックン・ロールに関して誰もがビギナーであった当時の日本

ベンチャーズの日本でのブレイク以前の日本でのロックン・ロールの受容はどんなものであったのか。ちなみにベンチャーズはブレイク前の62年の5月に東芝の招きで初来日をしています。ただしこの時期のベンチャーズは諸事情があってメンバーはドン・ウィルソンとボブ・ボーグルの二人のみで、公演の際には現地のミュージシャンをピックアップしたバンドとして演奏していました。来日公演も同様に東芝がドラムとベースのメンバーを用意したらしいのですがなんとベースはウッド・ベースを持ってきたんだとか。レコード会社御用達のミュージシャンですらロックン・ロールを理解してなっかったということでしょう。それともプレスリーあたりとの勘違いか・・・。

米国のロックンロールからブリル・ビルディングのポップスに呼応する日本の動きといえばロカビリーと漣健児に代表されるカバー・ポップスということになるのでしょうが、イギリスと違いエヴァリーズやバディ・ホリー、ついでに言えばチャック・ベリーも、が抜け落ちていたこともあってか、イギリスのようなコンボ形式のセルフ・インストのバンド・ブームは起こりません。ということでロックンロール・バンドのベンチャーズにウッド・ベースという間抜けな対応になってしまったのでしょう。

ロックン・ロールやポップスやカントリーといったものがごっちゃになって翻訳されたカバー・ポップス・ブームのおかげで日本でのロックン・ロールの理解は欧米とは似て非なるものとなっていた所にロックン・ロールの進化形とでも言うべきビートルズが紹介されても、何が何だかわからないというのが正直なところだったのでしょうね。

>ビートルズのどこが”衝撃的”で、どこが、”いままでと違う”のかがわからなかった人がほとんどだった。とくに、プロのミュージシャンを含め、それまでの音楽業界にどっぷり浸っていた人たちほど、ビートルズが分からなかったのです。

現代の若い世代には信じられないでしょうが、ムッシュかまやつ氏から聞いたところによると、64年にはほとんどの日本人プロ・ミュージシャンは、「抱きしめたい」「プリーズ・プリーズ・ミー」で使われるウラ拍(シンコペーション)が弾けなかったのです。世代交代の波は、この頃深く静かに起こっていたのですが、それが表面化するのはまだまだ先のことでした。(恩蔵茂「日本で起こった”ビートルズ現象”の実像」レコードコレクターズ誌2月号より)

>ウラ拍(シンコペーション)が弾けなかった

テキストとしてはやはり大瀧さん監修のCDも出ている東京ビートルズでしょうね。

東京ビートルズ

>それが表面化するのはまだまだ先のことでした。

ロック・サーフィン・ホット・ロッド/内田裕也&尾藤イサオ

理解不可能なビートルズではありましたが、その歌と演奏を聴き自分たちのやってることが古臭く思えたのかロカビリー周辺で活動していた歌手、バンドが中心となって新しいリズム「サーフィン」をピック・アップしてムーヴメントを起こそうとします。ただここでいうサーフィンなのですが当時の代表的アルバムと思われる『ロック・サーフィン・ホット・ロッド』の収録曲(「ホワット・アイ・セイ」「トラブル」「ツイスト・アンド・シャウト」「ブルージン・バップ」「ブルー・スエード・シューズ」「ワン・ナイト」「シェイキング・ロック」「ルシル」「ダイナマイト」「キープ・ア・ノッキン」「アイ・ウォント・ユー・ウィズ・ミー」「天使のハンマー」「スイムで行こう」「 ローラに好きだと云ってくれ」)をみても、いわゆる「サーフィン・ミュージック」とは程遠く、アメリカで流行っている「サーフィン・ミュージック」の名前だけ借りて自分たちに馴染みのあるロックンロールを歌ってみましたっていうだけ、ここでもまた都合よく翻訳しちゃったという感じでしょうか。

ツイスト・アンド・シャウト 内田裕也とブルー・コメッツ、ブルージーンズ、尾藤イサオ

ボーカリストとバック・バンドという形はロカビリー/カバー・ポップス時代と同じなのですが歌はオリジナルとおりの英語で歌われていますね。それにバックもブルージーンズとブルコメということで東京ビートルズに比べるとずいぶんロックンロールらしくなっています。それにしても、僕には内田裕也という人が何でああいう位置にいるのかよく分からないというか、どう聞いても尾藤イサオの方が上手いですよね。

さて、相変わらずの曲解の「サーフィン」ムーヴメントなのですが、翌年のエレキ・ブームにつながっていく2つの出来事が起こります。

ひとつは、ムーヴメントに正当性を持たせるため(!?)に海外からバンドを招聘し日本勢を交えて後楽園アイスパレスで9/16-27に渡り開催されたフェスティバル、「世界・サーフィン・パレード」でした。イギリス、西ドイツ、スウェーデンからロックンロール・バンドが来日したようなのですが、まずこの選び方からして全然「サーフィン」じゃないですよね。まぁそれは置いといて、この時にイギリスからやってきたのが日本側で勝手にリヴァプール・ビートルズと名付けられたリヴァプール・ファイヴ。

このリヴァプール・ビートルズの来日によって日本人はおそらく初めてビートルズ以降のコンボ・スタイルのビート・バンドを体験することとなります。

と書いていて気づいたのですが、頭にアップしたビートルズの「抱きしめたい」のシングルにはビートルズ=コーラスと書かれています。ひょっとしたら当時の東芝のスタッフはビートルズは単に歌を歌うコーラス・グループで演奏は別のバンドがやっていたと思っていたのかもしれないですね。

(東京ビートルズとリヴァプール・ビートルズ)

もうひとつは「サーフィン」ムーヴメントの中からアストロノウツの「太陽の彼方に」という大きなヒットが生まれたことです。

ヒットした要因として、もともとギター・インストだった曲に覚えやすく印象に残る”ノッテケノッテッケ”という日本語詞をつけた藤本好一のカバー・ヒットがあったことも忘れてはいけません。

藤本のカバーが強烈なせいでアストロノウツを聴いてもノッテケノッテケとしか聞こえないですね、恐ろしい。歌詞をつけたのはタカオ・カンベという人で「網走番外地」なんかを書いている人なのですが、歌詞の世界のあまりの振れ幅と両方テイチクの発売ということで、キングの音羽たかしと同じようにテイチク社員による偽名じゃないかと思います。

と、ここまで書いてきましたが、ちょっと長くなってきたので続きは後日としたいと思います。

いかにしてビートルズは日本人に受け入れられていったか その2 未完

前回の続きです。

The Astronauts - Firewater

アストロノーツは元々は海のないコロラド州の学生によるガレージ・バンドだったのですが、同じようにガレージ・バンドながらローカル・ヒットから全米ヒットへというサファリーズやシャンティーズのような成功例に乗り遅れまいとするRCAがサーフィン・バンドにでっち上げたものでした。本国ではリー・ヘイゼルウッド作の「バジャ」くらいしかシングル・ヒットはなかったようなのですが、日本のビクターのディレクターがアルバムの中の一曲「Movin'」を目ざとく見つけ「太陽の彼方に」といういかにもな邦題をつけて大ヒットさせます。(文化放送「9500万人のポピュラーリクエスト」では年間8位、ただし4位「恋する二人」6位「プリーズ・ミスター・ポストマン」7位「プリーズ・プリーズ・ミー」とビートルズが3曲も上に来ています。もう日本で受容されてますやん、という意見もありそうですが、それはまた別の機会に考えたいと思います。)

業界というものはアメリカも日本も同じ、アストロノーツのヒットを見て乗り遅れてたまるかと思ったのが東芝で大慌てで(想像)自社のレーベルの中から「サーフィン」ものはないかとなったのですが、いますよね、勿論ベンチャーズが。

そうして引っ張り出されてきた曲がシャンティーズのカバー「パイプライン」でした。

思えばアストロノーツやシャンティーズ、サファリーズといったガレージ・バンドは絶対ベンチャーズに影響されてバンドを始めているだろうし、ここでベンチャーズが引っ張り出されるというのはある意味必然だったんじゃないかと思います。それにしても数あるベンチャーズ・ナンバーの中から「パイプ・ライン」を選んだというのも「運命的」ですよね。テケテケ(トレモロ・グリッサンド)が最も印象に残る一曲です。「サーフィン」ムーヴメントに合わせた曲ということでベンチャーズのアルバム『サーフィン』の1曲目のアップ・テンポの曲ということで選ばれたのだと思いますが、もしテケテケが無い曲が選ばれていたらひょっとしたらエレキ・ブームが盛り上がっていたのか?日本のロック史も大きく変わっていたかもしれません。

サーフィン(モノ&ステレオ)(紙ジャケット仕様)/ユニバーサルミュージック

そしてこの曲に雷のように打たれた「青春デンデケデケデケ」の主人公ちっくんはエレキを手にします。シングルの発売が64年の7月で、雷に打たれるのは65年の3月とかなりのタイム・ラグはありますが、これは地域的なものというよりは受験が終わっての開放感で新しいものに対する好奇心や何かやってみたいという心理が働いたんじゃないのかな。

こうして「サーフィン」ムーヴメントをきっかけに日本でのエレキ・ブームが始まっていくわけですが、ブームを決定的にし、かつベンチャーズの日本での人気を決定づけたのが、アストロノーツとともに行った1965年明けてすぐの来日公演でした。

この時点で「サーフィン」の文字が消えて「エレキが炸裂する」というコピーになっているのを見てもエレキ・ブームが始まっていたことを感じさせてくれます。この時のライヴは1月3日から13日まで10日間以下の日程で行われたようです。

3日(日)東京厚生年金会館

4日(月)リキスポーツパレス

5日(火)大阪フェスティバルホール

6日(水)愛知県文化会館

7日(木)サンケイホール

8日(金)東京厚生年金会館

9日(土)リキスポーツパレス

10日(日)東京厚生年金会館

13日(水)札幌市民会館

東京、大阪、名古屋と場所の移動があっても中休みの無い(流石に札幌は中二日)毎日公演というのが凄いですね。まぁ当時はPAや照明機材、舞台セットも今みたいじゃなかったでしょうから可能だったのでしょうね。10日の東京厚生年金会館での公演がライヴ録音され『イン・ジャパン』として8月に発売されたのはご存知かと。

ベンチャーズ・イン・ジャパン(紙ジャケット仕様)/ベンチャーズ

とにかくエレキ・ブームの中でのベンチャーズ人気は凄まじかったようで、データー的な面での証明として65年以降のシングルの発売枚数の多さがあります。ちなみに64年は「パイプライン」と「急がば廻れ」の2曲のみでした。

1月「ダイアモンド・ヘッド/朝日の当る家」

2月「10番街の殺人/ ラップ・シティ」

5月「キャラバン/ブルドッグ」

5月「夢のマリナー号/ バード・ロッカーズ」

6月「青い渚をぶっとばせ/キャンディ・アップル・レーサー」

8月「クルーエル・シー/逃亡者」

8月「ロコ・モーション/ リンボ・ロック」

8月「果てしなき慕情/ 悲し街角」

8月「テルスター/悲しき闘牛」

8月「行け!行け!ドンドン/スキヤキ」

9月「スウィンギン・クリーパー/ペダル・プッシャー」

10月「木の葉の子守唄/アパッチ」

10月「フィール・ソー・ファイン/エンジェル」

11月「パラダイス・ア・ゴー・ゴー/星への旅路」

11月「ジングルベル/ホワイト・クリスマス」

なんと15枚、8月には一挙5枚”夏だ!エレキだ!ベンチャーズだ!”っていうことなのでしょうか。続く66年は。

1月「若さでゴー・ゴー /ゴー・ゴー・ギター」

3月「密の味/ビートでOK」

3月「君といつまでも/夜空の星」

4月「秘密諜報員/007-0011」

4月「バットマン/ナポレオン・ソロのテーマ」

6月「ストップ・アクション/ホイッチャー通りでゴー・ゴー」

6月「アウト・オブ・リミッツ/ペネトレーション」

6月「ニ人の銀座/霧の8マイル」

8月「エスケープ/ゴー」

8月「ブルー・スター/カミン・ホーム・ペイビー」

8月「夕陽は赤く/若さでジャンプ」

8月「パイド・パイパー/ラ・バンバ」

11月「グリーン・ホーネットのテーマ/グリーン・グラス」

枚数は13枚と若干減ってはいますが、それでも月1枚以上の計算ですし、「君といつまでも/夜空の星」という加山雄三のカバーや「ニ人の銀座」というオリジナルの歌謡曲のセルフ・カバー、いわゆるベンチャーズ歌謡も発売され、日本人にとってより身近な存在になってきていることが想像できます。

ということで64年後半から66年にかけてベンチャーズの日本での人気が爆発していたことはお分かりいただけるかと思います。そのベンチャーズを中心にしたエレキ・ブームの大きな意義としては、それまではヒット曲をラジオやレコードで聴くだけだった若者たちがギターを手に取りバンドをつくり洋楽を演奏し始めたことだと言われます。

・・・・・・・・・と、前回の続きでかくたさんのコメを「渋谷陽一と山下達郎というたった一学年の違いで、何故ビートルズの受容に大きな違いがあったのか」と読んだ僕はその「一年」の間にベンチャーズに大きく影響された日本でのエレキ・ブームがあり、このブームにより日本の若者はようやくプレスリーやアンカ、セダカなどの「ロカビリー」から抜け出しビート・バンドによるDIY精神あふれるR&Rを理解し、その結果としてビートルズも受け入れられていったといった主旨の続きを書いていました。

テーマが大きくてちょっと行き詰まってる時にかくたさんから再度いただいたコメにこんな一文が。

>で、このエントリのきっかけとなった私のコメントの主題と申しますのは「そんな時代環境の中で、クラスの半分(20人以上)が武道館に結集した山下達郎の母校ってどんなとこだよ!」

ということでした(笑)。だってビートルズの曲の歌詞をノートに書き留めて、休み時間に友達とコーラスやる中学校なんてあのころ他にあったのか?

なんと、僕の読み自体が勘違いだったことに気づきました。またかくたさんの最初のコメにある

>渋谷陽一が中学時代、ホームルームで「ビートルズは是か非か」という討論会をしたら、1対圧倒的多数で渋谷の負けという話をよくしてました。

というエピソードを、てっきり日本デビューの64年の頃のことと思っていたのですが、この発言が載った「ロックは語れない」(新潮文庫)を読み直すと、浜田省吾との対談の中で、中学三年のビートルズ来日時に時事的な話題としてクラス討論会が行われ、その際に渋谷一人がビートルズ派だったという事が書かれています。

来日の時期にクラスでビートルズ派が一人という渋谷の中学と20人以上が武道館にいった山下の中学は同じ東京でありながらかくたさんのおっしゃるとおりあまりの温度差があるように思われます。

ただ「ロックは語れない」の中のチャボとの対談などを読むとチャボがビートルズのデビューに敏感に反応しロバプール・サウンドのグループの来日ということでピーター&ゴードンやハニカムズに行った話など、日時は正確ではないもののおおむね当時の状況を事実にそって話しているのに対し渋谷は(ロッキングオンらしいといえるかもしれませんが)、自分の「ロック」への思い込みによって記憶を語っている、今流行りの「捏造」っぽいところも感じられるので、上のクラスで一人というのも本当にそうだったのか、ロックの殉教者を気取っていないのだろうかという疑問も残ります。でも達郎さんの誰かがビートルズを歌いだすと周りがコラスをつけていたっていうのもちょっとという気もしますが・・・。

まぁ、そんなわけで記事のまとまりがつかなくなったので一旦ペンディングにさせていただきたいと思います。なんか、このブログいつも尻すぼみな記事が多くてお恥ずかしい限りです。

PS.今回記事を書きながらいくつか面白い疑問が出てきたので今後の研究課題にメモっておきます。

*The Venturesの日本での表記は現在「ザ・ベンチャーズ」でほぼ統一されているように思います。英語の綴りからいえば「ザ・ヴェンチャーズ」がより正しいわけでこれはてっきりメーカー側の購買層への配慮で昔のままの「ザ・ベンチャーズ」を使っていると理解していました。ところが「パイプライン」の表記を見ると「ヴェンチャーズ」。最初は「ヴェ」だったんですね、これがどうして「ベ」になったのか、そしれそれは何故?

*日本での「バンド・ブーム」というのは3回あるとされます。最初が「エレキ・ブーム」、次が「エレキ・ブーム」とほとんど地続きの「GSブーム」そして3つ目が「イカ天ブーム」。この三つは日本のポップスに大きな変革をもたらしているような気がします。「エレキ・ブーム」は若者にDIYを目覚めさせ、「GSブーム」で日本お得意の洋楽の翻訳が行われ、時代はかなり経た「イカ天ブーム」により大瀧さん流で言えば邦楽/洋楽という分母分子がごろんと横に倒れ邦楽と洋楽が並列に並ぶこととなる。おおまかに言えばそういうことになるんじゃないのか?

*またまたかくたさんのコメの中の

>ちなみにこのエントリでリンクしていただいた達郎・桑田対談で、達郎さんはジョンのことを「レノン」と呼んでおりますね。かなり少数派かも。

というやつですが、確かに一般的にビートルズはジョン、ポール、ジョージ、リンゴ。ストーンズもキースにミックにブライアン、フーはピートにロジャー、ビーチボーイズはブライアンにマイクと圧倒的にファースト・ネームで呼ぶことが多いような気がします。ただ中にはディラン、クラプトン、ベック(ジェフです念のため)、ペイジ、プラント、スティルスなどファミリー・ネームが定着している人もいたりします。この違いはなんなんでしょうね。拙ブログでもできるだけ、統一をはかろうと思ってはいるのですが気がつくとごっちゃになっていることがしょっちゅうです。何か法則があるのか否か?

ザ・ビートルズ 日本アルバム・デビュー50周年

4月15日は日本でザ・ビートルズの最初のアルバムが発売されてから50周年となります。1964年4月15日、発売されたアルバムは『ザ・ビートルズ』でした。

ジャケットは英国オリジナルの2ndアルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』(1963年11月22日発売)のジャケ写を流用したアメリカでのデビュー・アルバム『ミート・ザ・ビートルズ』(1964年1月20日発売)のジャケをタイトル含めほぼそのまま流用していることが分かります。

米国盤(キャピトル盤)からの変更点は「MEET THE BEATLES!」というタイトル・ロゴは残したもののその下のコピー”The First Album by England's Phenomenal Pop Combo (英国の驚異のポップ・コンボによる1stアルバム)”というのがカットされています。日本盤の場合、そういったキャッチ・コピーのようなものは帯で処理できるので外したのかと思いましたが、発売当初に付けられていた帯の下方がカットされたいわゆる「半掛け帯」にはアーチスト名(兼アルバム・タイトル)と収録曲が数曲、そして価格¥1500のみが書かれているだけで、単純に英語が苦手な日本人なので必要無いと思っただけなんでしょうか。(ちなみにこの半掛け帯付きの1stは非常に貴重で帯なしだと1万くらいなのですが帯付は30万ほどするんだとか、おかげで帯の偽物も出回っているんだそうです。)

キャピトル盤はステレオでしたが日本盤はモノラルでの発売でしたのでジャケ最上部の「STEREO」の文字は当然消されています。

そして、発売元のレーベル名ですが英国版の「パーロフォンParlophone」でも米国盤の「キャピトルCapitol」でもなく、EMI傘下のドイツ系のレーベル「オデオンOdeon」が使われています。今回調べていて初めて知ったのですがODEONの頭文字「O」をドーナツ盤のようにデザイしたロゴやレーベルは日本独自のものだったみたいですね。

オデオン・レコードについてのウィキに以下のような記述があります。

>東芝音楽工業のディレクターで、日本でのビートルズ人気を仕掛けた高嶋弘之は、「日本のオデオン(レーベル)はあっち(海外)とは無関係に独自で発展したもの」だと、後年になって証言している。

高嶋が洋楽担当としてビートルズを売り出すにあたり、当時の「エンジェルレコード」など東芝の既存の洋楽レーベルではグループのイメージに合わないと考え、世界中のEMIが擁したレーベルから目新しいものを探したところ、この時点でマイナーで色も付いておらず、かつ響きが良かった「オデオン」というレーベルを見つけたという。

そこでレーベルのロゴも日本で独自にデザインしたうえで、「オデオン」レーベルをビートルズの作品に使用し始めた。

高嶋曰く、日本での「オデオンレコード」は、レーベルを当地で独自に「作った」「適当につけた」ものであり、それゆえ、海外での「オデオン」レーベルと、日本のそれとでは「ロゴの形も、扱う音楽も、全然違う」のだという。(但し、日本のオデオン・レコードの第1回発売は1963年1月、英EMIコロムビア原盤のアルマ・コーガン「グッドバイ・ジョー」であり、この時期英EMIコロムビアの日本発売権が日本コロムビアから東芝に移行したのと符合する。)

2010年12月9日付東京スポーツ・「高嶋弘之 ビートルズとカレッジポップス」第3回より

「へぇー」と思い早速英米以外のビートルズのオデオンのレーベルを探してみました。 -

-

上の写真はフランス盤の『ウィズ・ザ・ビートルズ』です。確かにジャケのロゴ・マーク及びレーベルが日本のものとは違っています。オデオンというのは元々ギリシャ語で劇場という意味で派生して映画館という意味もあります。日本でもオデオン座という名前がついた映画館ってありますよね。語源からすれば仏盤で使われているレーベルがオリジナルらしいデザインとなるのですが、日本では( )内の注釈に書かれているようにEMIが日本コロムビアから東芝に移行する際に独自のレーベルおよびロゴが作られていたようです。 -

-

東芝のオデオンの第一回発売のアルマ・コーガンの「グッバイ・ジョー」のジャケ及びレーベルにはしっかりとお馴染みのオデオンのロゴが使用されています。確かにドーナツ盤をデザインしたロゴで日本人にも馴染みのある「オデオン」というレーベルは、エンジェルなんていうヤワな名前のレーベルよりはビートルズに相応しかった気がします。しかし逆に言えば高嶋氏の判断がなければビートルズは「エンジェル」から発売されていた可能性が高かったわけで(先のアルマ・コーガンも日本コロムビア時代のヒット「恋の汽車ポッポ」はエンジェルからの発売)、合わないですよね。

ジャケだけで時間を喰っちゃいましたが日本盤の最大の特徴はその収録曲です。

A面

1-抱きしめたい (英63/11 シングル(以下Sg) 全英1位)

2-シー・ラヴズ・ユー (英63/8 Sg 全英1位)

3-フロム・ミー・トゥー・ユー (英63/4 Sg 全英1位)

4-ツイスト・アンド・シャウト (英63/8 EP 全英2位)

5-ラヴ・ミー・ドゥ (英62/10 デビューSg 全英17位)

6-ベイビー・イッツ・ユー (英63/11 Al『プリーズ・プリーズ・ミー』収録曲)

7-ドント・バザー・ミー (英63/11 Al『ウィズ・ザ・ビートルズ』収録曲)

B面

1-プリーズ・プリーズ・ミー (英63/1 Sg 全英1位)

2-アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア (米63/12 デビューSg「抱きしめたい」B面 全米17位)

3-P.S.アイ・ラヴ・ユー (英62/10 デビューSg B面曲)

4-リトル・チャイルド (英63/11 Al『ウィズ・ザ・ビートルズ』収録曲)

5-オール・マイ・ラヴィング (英63/11 Al『ウィズ・ザ・ビートルズ』収録曲)

6-ホールド・ミー・タイト (英63/11 Al『ウィズ・ザ・ビートルズ』収録曲)

7-プリーズ・ミスター・ポストマン (英63/11 Al『ウィズ・ザ・ビートルズ』収録曲)

日本と同じく64年が本格的レコード・デビューとなった米国編集の『ミート・ザ・ビートルズ』は英国1st『プリーズ・プリーズ・ミー』収録曲を使ったアルバム『イントロデューシング・ザ・ビートルズ』および「フロム・ミー・トゥ・ユー」がインディーズのヴィージェイから、「シー・ラヴズ・ユー」がスワンから発売されていたために、キャピトルは2ndの『ウィズ・ザ・ビートルズ』収録曲から9曲と米国でのブレイク・シングルとなった「抱きしめたい」とそのB面曲であった「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」、そして英国盤「抱きしめたい」のB面曲であった「こいつ」の3曲を加えた全12曲という半端な内容でした。それに比べると東芝は英国オリジナル・アルバム2枚分とシングル5枚分の曲の中からのベスト選曲といった内容になっています。

ザ・ビートルズ/抱きしめたい

上の収録曲のうち青字のものはアルバム発売前に日本盤シングルが出ていたもので赤字のものはアルバム発売後にシングルとして発売されたものになりますが、14曲中9曲がシングル曲ということでこれまたお買得なアルバムであることの証明かと思います。が、反面アルバムもシングルも買った人からすればダブりが多すぎで、本国英国ではその辺の配慮から2ndアルバム以降はアルバムにはシングル曲を収録していないのと比べると大きな違いを感じます。

この辺、東芝のマーケティングとしてはアルバム購入者とシングル購入者はあまり重ならないという考えだったのでしょうか。ところで当時のアルバム¥1500、シングル¥330というのは今の感覚で言えば高いのか安いのか。よく物価の指標として例に出るコーヒーの価格は当時は¥80、単純計算だとアルバムは19杯分、シングルでも4杯分。コーヒー1杯¥350とするとアルバムは¥6650、シングルは¥1400、これはかなり高い。少年マガジンが当時¥40、これだとアルバム¥9750、シングル¥2145もっと高い。映画料金は¥500、これだとアルバム¥5400でシングル¥1200やっぱり高いですね。

これだけ高価だとなかなかアルバムまでは買えないんじゃないかと思ってしまいます。実際『ビートルズ』がどれくらい売れたのか? 当時はオリコンのような売上データに基づくチャート雑誌もない時代で正確な記録も残っていないようですが、前述の東芝の高嶋ディレクター(ちなみにこの方高嶋ちさ子のお父さんです)の記憶によれば、アルバムの売り上げは5万枚くらいだったんじゃないかとのこと。当時のシングル中心のマーケットの中でアルバム5万枚であればよく売ってるんじゃないかとも思います。ただエレキブームの中で65年8月に発売されたベンチャーズの『イン・ジャパン』は50万枚ほど売れた記録があるようなのですが、それと比べれば売上面では大ブレイクとまでは言えない気がします。

ただ、ベンチャーズとビートルズの64-65年の売上差というのは購買層の違いもあったのではないかと推測します。ビートルズの購買層は中学、高校生だったのに対しベンチャーズのそれは高校生から大学生及び20代の男性、「青春デンデケデケデケ」の主人公たちのようにバイトをして楽器が買えるといった、小遣いだけじゃないお金を持っている人たちというイメージを持ちます。その意味ではビートルズ・ファンたちも来日の66年までには中学生が高校生に、高校生が大学生にということで、購買力が増し人気に売上が追いついていったというところがあったんじゃないかとも思います。

よく「クラスで聴いているやつは一人か二人だった」と言われるビートルズですが、ではこのアルバムはクラスでどのくらいの人が持っていたのでしょうか?政府の統計では64年の中学校の数は12,310校、高校は4,847校で足すと17,157校。5万枚を学校数で割ると2.91枚。もちろん中高生だけが買ったわけではないので、いいとこひとつの学校で『ザ・ビートルズ』を持っていたファンというのは一人か二人というところだったんじゃないでしょうか。これはビートルズを聞いているのがクラスで一人か二人ということ(全校で言えば最低でも2~30人)からしても、あまりに少ないように思われます。やはりかなり高価だったということか。

こうやって見ていくと中高生にとってはあまりに貴重な一枚。アルバムを買った人はそれこそレコード盤が擦り切れるほど聞いたでしょうし、ドーナツ盤しか持っていないファンはLPを持っているというだけでとなりのクラスのやつであっても友達になって、そいつの家にお邪魔して聞かせてもらう、そんな光景が目に浮かびます。

さて、今回も書き出したはいいけどどうやって着地したらよいか見えなくなってきましたが、アメリカで50年半ばにR&Rが登場しブームとなっていったのは、戦後の高度成長の中で可処分所得が増えた中産階級層の子供達が購買力を持つようになり、ラジオで聴いて気に入った音楽のレコードを買うようになったことがベースとしてあったと言われます。若者たちに購買力が生まれることにより大人たちの文化の予備軍的でしかなかった若者の文化も、大人とは違った価値観の文化として育っていきます。そして60年代という「文化革命」の時代を迎えることとなるのですが、ビートルズはその象徴として大きな役割を果たしていきます。

敗戦国として戦後をスタートさせた日本もアメリカに追いつけとばかりに数年遅れで高度経済成長を迎えます。そして同じように若者文化が生まれて行くのですが、そのはじめの一歩だったのが、クラスで一人か二人のビートルズ・ファンであり、全校で1枚か2枚の『ザ・ビートルズ』だった(っていうのは言いすぎでしょうか)。

PS.『ザ・ビートルズ』は僕にとってはアルバムでのハジレコ(初めて買ったレコード)です。中学入学当時に家にプレイヤーが無かった僕は友達の家にお邪魔してはそこにあるレコードを聞かせてもらい、気に入ったものはカセットに録音させてもらいという音楽生活をしていました。プレイヤーは無いけどシングルについては何枚か買っていたのですがLPは高価なこともあって買うことはありませんでした。たしか中2になった頃にポータブルのプレイヤーを買ってもらい、記念に何かLPを買おうと数日間考えたうえで買ったのが『ザ・ビートルズ』でした。

当時ビートルズが一番好きなこともあり、最初はビートルズで。本当は『アビー・ロード』『レット・イット・ビー』もしくはベスト盤『オールデイズ』かなとも思ったのですが、このへんは結構みんな持っていたんですよね。で、僕の友達に持ってる奴がいなかった『ザ・ビートルズ』にすることにしました。デビュー・アルバム=ビートルズの原点というのも最初に買うのにふさわしいだろうと・・・かたちから入る性格なんです。

実際は日本編集のデビュー・アルバムなのですが、そんなことつゆ知らなかったのも事実で、赤青が出た時に『赤盤』のジャケがビートルズのデビュー・アルバムのジャケだと初めて知って、驚いたものでした。

祝『ミート・ザ・ビートルズ<JAPAN BOX>』 6月25日発売決定!

拙ブログで日本編集のザ・ビートルズのデビュー・アルバム『ビートルズ!』を取り上げたからでは勿論ありませんが、その『ビートルズ!』から『4人はアイドル』までの日本編集の5枚のアルバムがついにCD化されることが決定したようです!パチパチパチパチ!

『ヤァ!ヤァ!ヤァ!』のタイトルが『ア・ハード・デイズ・ナイト』となっているのがちょっと気になりますが、勿論このジャケで出してくれなきゃね。

◇―伝説を抱きしめたい!―

『ミート・ザ・ビートルズ<JAPAN BOX>』 6月25日発売決定! ◇

今年2014年はザ・ビートルズが日本でレコード・デビューを果たしてから50年という記念すべき年です。

この日本人にとっての歴史的アニバーサリー・イヤーを祝福する贈り物として、64年から65年の間に発売された日本の独自性の高いザ・ビートルズのアルバム5枚が初めてCDで発売されることになりました!

『ミート・ザ・ビートルズ<JAPAN BOX>』

2014年6月25日(水)

【日本デビュー50周年記念盤】

【初回生産限定】 UICY-76429/33

予定価格 ¥14,000(税抜)

5CD ボックス・セット

<DISC 1>ビートルズ! / Meet The Beatles

<DISC 2>ビートルズNo.2 / Second Album

<DISC 3>ア・ハード・デイズ・ナイト / A HARD DAY'S NIGHT (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUND TRACK)

<DISC 4>ビートルズ No.5 / Beatles No.5

<DISC 5>4人はアイドル / Help!

☆初回特典:「抱きしめたい」の日本盤シングル・ジャケットを使用し制作された1曲入プロモーションCDが1964人に当たる応募抽選ハガキを封入

帯はつくのか?レーベルはオデオンorアップル?

不明な部分はありますが、初回生産限定のようなので予約しなきゃ・・・

PS.ユニバーサルのHPに詳細が載っていました

http://sp.universal-music.co.jp/beatles/special/2014_japanbox.php

ジャケのアートワークや帯は発売当時のものを再現するみたい(半かけ帯!)なのはいいんですが、前回のUSBOXと同じく音源は全て'09リマスター音源みたいです。うーん。

>音源はいずれも2009年のリマスター音源を使用。『ビートルズ!』『ビートルズ No.2』『ビートルズ No.5』はモノのリマスター音源が、『ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!』はステレオのリマスター音源、そして『4人はアイドル』にはオリジナル・ステレオ・ミックス音源が使用されています。

Jesse You're On My Mind. R.I.P Jesse Winchester

昨日の朝、ちょっと寝坊していつものピーター・バラカンさんの番組をつけたら、ジェシ・ウィンチェスターの「ペイデイ」のライヴ・バージョンが流れている。おっ懐かしいと思っていると次もジェシの「シャマ・ラマ・リン・ドン・ディン」、ピーターさんの話ではどうもジェシが亡くなったらしい。

慌ててネットで検索すると18日金曜日の朝にここ数年患っていた食道がんのために亡くなったとのこと。享年69歳。

ジェシ・ウィンチェスターの音楽に出会ったのは高校二年生だった77年のことで、彼のデビュー・アルバム『ジェシ・ウィンチェスター』が最初でした。

1970年に発売されたアルバムということで発売から7年後に耳にしたことのなるのですが、僕を含め多くの日本のアメリカン・ロック・ファンはこのタイミングでジェシ・ウィンチェスターを体験したのではないかと思います。知る人ぞ知るというシンガー・ソング・ライターが日本でも聞かれるようになったのは、以前拙ブログでも取り上げたワーナー・パイオニア(現ワーナー・ミュージック)とニュー・ミュージック・マガジンのコラボにより76年に行われた<ワーナー・パイオニア「ロック名盤廃盤復活アンケート」>という日本での発売は勿論、本国でも生産中止や廃盤の憂き目を見ている名盤たちを復活させようというキャンペーンの第一回発売作品として日本盤が発売されたからでした。

記念すべき第一回発売のライン・アップは以下のとおりでした。

50代以上だと全部持ってたよという方も多いんじゃないかと思います。今で言えば「ルーツ・ロック」的なアルバムが多く、この「名盤復活」はその後の日本でのアメリカン・ロックの聴き方にも大きく影響を与えたインパクトのあるキャンペーンでした。

ジェシのデビュー・アルバム『ジェシ・ウィンチェスター』が選ばれたのは、ジェシのソングライティングや歌の素晴らしさもありますが、アルバムのプロデュースがザ・バンドのロビー・ロバートソンであり、レヴォン・ヘルムもドラムとマンドリンで参加していたのが非常に大きかったと思われます。75年発売の『南十字星』にレコ評で小倉エージさんが100点満点をつけるなどニューミュージック・マガジン周辺ではザ・バンドは今で言うところの「ネ申」的な存在でしたか。その事はこの第一回発売でもザ・バンドのプロデューサーでありバンドのメンバー全面参加のジョン・サイモンの『ジョン・サイモンズ・アルバム』、リック・ダンコ共作の名曲「スモール・タウン・トーク」を収録し勿論ザ・バンド全面参加でこれぞウッドストック系という『ボビー・チャールズ』と、ザ・バンドが深く関わったアルバムが3枚も選ばれていることでもお分かりいただけると思います。

ルイジアナ生まれのジェシが、何故カナダ出身でNY州郊外のウッドストックを本拠とするロビー・ロバートソンのプロデュースでアルバムを出すことになったのか。ご存知の方も多いかと思いますが、67年23歳の時にベトナム戦争への徴兵令状を受け取ったジェシは、戦争に抗議し徴兵を拒否するためにカナダのモントリオールに移り住みます。そしてカナダで曲を書きコーヒー・ハウスやライヴ・ハウスで歌っているところ、69年にロビーと知り合い、ロビーの援助によりアンペックスと契約しレコード・デビューを果たすこととなります。

>僕が初めてジェシ・ジェイムス・ウィンチェスターにあったのは、カナダのオタワで、とても寒い冬の日だった。彼は徴兵から逃れるために、古い教会の地下室に隠れていたんだ!彼はギターを取り出すと、立て続けに6曲ほどすばらしい歌を披露してくれた。僕はそれを聴き終えるとすぐに、彼のデビュー・アルバムをプロデュースすることを約束した。今思い返すと、なんてクラシックな体験だったんだろう。

by ロビー・ロバートソン『ライヴ・アット・ザ・ビジュウ・カフェ』ライナーより

こうして発売されたジェシのアルバム自体がヒットすることはありませんでしたが、ジェシの作品は多くのミュージシャンに認められカバーされるようになります。

”The Brand New Tennessee Waltz" by Joan Baez

"Brand New Tennessee Waltz" Matthews Southern Comfort

"Brand New Tennessee Waltz" Every Brothers

"Yankee Lady" Brewer and Shipley

”Biloxi” Tom Rush

”Payday" Alex Taylor

Elvis Costello, Jesse Winchester & Sheryl Crow on bass - "Payday

以上はデビュー・アルバムからのナンバーです。カントリー系のミュージシャンのカバーが多い中でかなり後年にはなりますがエルヴィス・コステロがカバーしているのが意外な感じもします。でもコステロはカントリー大好きですからね。アレックス・テイラーは完全にスワンプ・ロックになっていてカッコイイですね。

ジェシの曲の中で最もヒットしたのは2ndアルバム『Third Down, 110 to Go』収録の「サード・レイト・ロマンス」のアメイジング・リズム・エイシズによるカバーで75年に全米14位、カナダでは見事1位のヒットとなっています。

”Third Rate Romance” Amazing Rhythm Aces

僕が初めてジェシの名前を知ったのは75年に発売されたジェリー・ジェフ・ウォ-カーの『ライディン・ハイ』の中に収録された74年の3rdアルバム『Learn to Love It』の「ミシシッピー・ユア・オン・マイ・マインド」という名曲中の名曲によってでした。

”Mississippi You're on My Mind”Jerry Jeff Walker

故郷に帰れないジェシの気持ちをおもんばかってカバーしたジェリー・ジェフのバージョンも大好きなのですが、後にLPを買って耳にした本人バージョンにはかないませんでした。

"Mississippi You're on My Mind" Jesse Winchester

ワゴンの轍の道

轍の両脇には草がぼうぼう

そんなのを眺めていたっけ

道の片側には

錆びた鉄条網の壁があり

その向こうには

古いタール紙貼りのバラック

我が心のミシシッピー

我が心のミシシッピー

我が心のミシシッピー

狂ったオーヴンのような暑さを

燃え立つような南部の太陽の下で

感じていたことを思い出す

土埃の雑草の中

太ったバッタが跳ねていた

こんがり焼けちまう前に

小川に逃げ出すことにしよう

我が心のミシシッピー

我が心のミシシッピー

我が心のミシシッピー

真夏のうだるような暑さでカラカラに乾いた土埃にまみれた雑草、はたから見ると勘弁してもらいたいような南部の風景なのでも、故郷に帰れないジェシにとっては心を揺さぶる懐かしい風景、そんな気持ちが伝わってくる素晴らしいと歌声です。

日本では先にも書いたようにザ・バンドがらみの1stが「名盤」とされ発売元のベアズヴィルの日本での販売権が変わるたびに国内盤がリイシューされています。90年代に来日したイアンマシューズはレコード店でジェシのCDを見つけ大喜びで買っていったそうです。しかし、「ミシシッピー」が収録されジャケもジェシの優しさが伝わり、僕個人としては1st以上に好きな『Learn to Love It』や2ndの『Third Down, 110 to Go』がリイシューされないのはなんとも残念です。

"L'AIR DE LOUISIANE" JESSE WINCHESTER

ジェリー・ジェフやガイ・クラークそしてジェシといったジャンル的にはカントリーにカテゴライズされる人たちの作品は80年代に入ると「カントリー」ということだけで日本ではほとんど紹介されなくなっていきます。そんなこともあって70年代以降のジェシのアルバムはほとんど聴いたことがない僕ではありますが、学生時代の京都の下宿のスレレオからは、特に独りぼっちが淋しい夜には、「ミシシッピー」や「ビロキシー」といった曲が流れていました。その優しい歌声になんど励まされたことか。

ありがとうジェシ、そして安らかに。

最後に一番大好きなカバー曲を。今頃、天国で久しぶりなんて挨拶を交わしてるかもね。

R.I.P.

Well my time went so quickly

出張中に誕生日を迎え、家に戻ると旧友から田舎の地酒、娘たちからは村上春樹の新刊が。

超辛口のお酒をいただきながら「女のいない男たち」を読んでいました。ストーリーの最後で独り涙を流す「木野」の主人公=木野に「羊をめぐる冒険」のラストを思い出してしまい、ちょっと懐かしい気分に。「羊」の頃の主人公はすべて「ぼく」だったのがここ最近の主人公はきちんと名前を与えられている、多崎つくるとか天吾とか、のは何か理由があるのだろうか・・・。

ゾロ目の歳から思い出したのはトム・ウェイツのこんな唄。

”Well my time went so quickly”

時の流れってほんとに早いね。

(ここでの55は年齢ではなく55年式の車のことですけど・・・)

おまけ

「女のいない男たち」を読んで聴きたくなった「エレベーター音楽」を。

>彼女はそういう(僕に言わせれば)無害な音楽が宿命的に好きだった。流麗きわまりない弦楽器群、ミュートをつけた金管楽器、心を優しく撫でるハープの響き。絶対に崩されることのないチャーミングなメロディー、砂糖菓子のように口当たりの良いハーモニー、ほどよくエコーをきかせた録音。

>そして「夏の日の恋」のヴァイオリン・ピッチカートを聴きながら、彼女がときどき僕のことを思い出してくれればなと思う。しかしそこまで多くは求めない。たとえ僕抜きであっても、エムがそこで永劫不朽のエレベーター音楽と共に、幸福に心安らかに暮らしていることを祈る。

なんとも、村上春樹的です。やれやれ。

生活下げて 日の丸上げよ!

大笑いして、その後、こういう広告が普通の女性誌に載っていたという事実にゾッと背筋が寒くなりました。

(早川タダノリ著 「愛国」の技法 より)

「美しい日本」を標榜し、「昭和の日」には日本津津浦浦、否、大東亜に日の丸を掲揚させたい安倍サンに捧げたいと思います。

こういう時代が来ないことを祈って。

「愛国」の技法: 神国日本の愛のかたち/早川 タダノリ

¥2,160

Amazon.co.jp

神国日本のトンデモ決戦生活―広告チラシや雑誌は戦争にどれだけ奉仕したか/早川 タダノリ

¥1,944

Amazon.co.jp

原発ユートピア日本/早川 タダノリ

¥1,944

Amazon.co.jp

1967年6月16日 はたして「サーフ・ミュージックは終わった」のか?

きっかけは「いかにしてビートルズは日本人に受け入れられていったか その2 未完」にいただいた耕筰さんのサーフ・ミュージックに対するコメントでした。

>ディックデイルみたいなのはビーチボーイズの先人だし、何かジミヘンが言ったサーフミュージックはもう終わったんだと言う発言のせいでサーフミュージックがチャラい軟派なイメージがあるような気がしますが

この「サーフミュージックはもう終わった」という言葉はビーチ・ボーイズ・ファンにとっては有名な言葉で、1967年の6月16日から18日にかけて開催されたモンタレー・ポップ・フェスティバルにおいての発言とされています。モンタレーに関してはその仕掛け人として当時ビーチ・ボーイズの広報であったデレク・テイラーが絡んでいて、当初はメイン・アクトとして参加の予定でしたが、ヒッピーたちの集まりになりそうなことやギャラがないフリー・コンサートになることが決まったため、おそらくは、マイク・ラヴの反対により出演を取りやめてしまうことになります。

この時期のビーチ・ボーイズの状況を説明しておくと、ブライアン・ウィルソンが『ペット・サウンズ』を超えるアルバムを作るために開始した『スマイル』セッションが遅々として進まず、そうする間にザ・ビートルズが『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』を発表してしまい、ブライアンは完全に迷走してしまっていました。

それまではビートルズと刺激をしあい新しいサウンドを生み出しでいたビーチボーイズが「サマー・オブ・ラヴ」と呼ばれる新しいロックの波からワイプアウトしてしまったという事実を、モンタレーで一夜にしてロック界の寵児となったジミヘンの「サーフ・ミュージックはもう終わった」という言葉でつきつけられた。そして、この後ブライアンは精神を病みリタイア、天才を失ったビーチ・ボーイズは長い低迷期に入っていく・・・。

「くそっ、あそこで『スマイル』が予定通り『サージェント』の前に発表され、モンタレーに出ていたらなぁ」と妄想し、その後に「でも、順風満帆で来ていたらブライアン復活後の「ブライアンの人生」を感じさせる諸作も生まれなかったし、50周年のブライアンとマイクの握手もなかった(すぐにバイバイしますが・・・)と思えば「暗黒時代」も無駄じゃなかった」という自虐的な気持ちになるファンもいらっしゃるのでは、少なくとも僕はその独りです。

ということでビーチ・ボーイズ・ファンにとっては重要な意味を持つ「サーフ・ミュージックはもう終わった」というジミヘンの言葉、耕筰さんにコメ返しするために正確にはどういう言葉だったのか検索してみました。

最初に出てきたのはマイケル・ボーダッシュによる日本の音楽文化論「さよならアメリカ、さよならニッポン ~戦後、日本人はどのようにして独自のポピュラー音楽を成立させたか~」のあとがきの萩原健太氏と湯浅学氏の対談でした。

>黒澤明のことを語る章で、占領後のアメリカ的なるものと、それ以前の価値観とを対立軸としてとらえていたけれど、もっと単純に、ありがたい音楽とガラクタ音楽という対立軸もあるんだよね。そこの壁が実はものすごく大きい。それは別にクラシック対ポピュラーという意味だけでなく、同じ構図がロックの中にもあった。

(略)

60年代終わりの日本というのは、そういうあまり根拠のない、こっちが偉くてこっちがダメみたいなイメージ先行の価値判断が一挙に押し寄せてきた時期でもあって。

(略)

もちろんアメリカも揺れていた時期で。それが少し遅れて日本に入ってきた感じかな。モンタレー・ポップ・フェスティヴァルでジミ・ヘンドリックスが「サーフィン・ミュージックは死んだ」とMCしたという時代のムードが2年遅れくらいで日本にも入ってきて。たぶん、その発言をしたときにジミ・ヘンが想定していたのであろう初期のビーチ・ボーイズのような軽音楽は文字通り軽くてクズだ、と。そういう認識が急速にロックのリスナーの間で支配的になり始めた。実際、そのころのビーチ・ボーイズは《ペット・サウンズ》や《スマイル》という、時代性に縛られない、むしろ後世になってから評価される名作の制作に挑んでいたんだけどね。

さよならアメリカ、さよならニッポン /マイケル・ボーダッシュ

>モンタレー・ポップ・フェスティヴァルでジミ・ヘンドリックスが「サーフィン・ミュージックは死んだ」とMCした

ここでは、やはりモンタレーのMCでジミヘンが言ったことになっています。この本は2012年に刊行されていますが、もちろんこれ以前からジミヘンの言葉は知っていたわけで、じゃぁ最初に目にしたのはいつ、何でだったか考えてみました。思いついたのは93年に日本でも発売された『ブライアン・ウィルソン自叙伝~ビーチ・ボーイズ 光と影~』でした。

ブライアン・ウイルソン自叙伝―ビーチボーイズ光と影/ブライアン ウイルソン

>モンタレー・ポップ・フェスティバルだ。それはその夏、いや1967年最大のイベントとして期待を寄せられていた。

<略>

ルー・アドラー、テリー・メルチャー、そしてデレク・テイラーが運営委員会に参加し、ビーチ・ボーイズは最初に出演依頼を受けたバンドのひとつだった。僕はまたポール・マッカートニー、ミック・ジャガー、ジョン・フィリップスやポール・サイモンとともに発起人として名を連ねた。それは形式的なものではあったが、ロック界での僕の立場がいかにビッグであるかということを示していた。

<略>

フェスティバルに出演する顔ぶれをみると、僕たちが『スマイル』と悪戦苦闘している間に、ロックンロールが急激に変化していたことがわかった。ヘンドリックス、ビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニー、あるいはカントリー・ジョーといったエレクトリック・ロックと並んだとき、ビーチ・ボーイズは突然、時代遅れになったように思われた。

ビーチ・ボーイズが時代遅れになっているということはブライアン以外のメンバーはあまり自覚していないようであったが、マイクはギャラが発生しないということ、他のメンバーもヒッピーたちによる運営がうさんくさいということで、結局は全員の合意でフェスへの参加を直前で辞退。このことは他のミュージシャンや音楽ファンからのブーイングをよんだようです。

>ビーチ・ボーイズの不参加は、ヒップなグループと競合することができないということを自ら認めたものだと解釈された。3日間の最終日にあたる日曜日、驚くべき才能を披露し、その野外フェスティバルをたった一人のパフォーマンスの場に変えたジミ・ヘンドリックスは、来るべきボーイズの過酷な時代を予告し、観客に向かってアジった、「サーフィン・ミュージックは終わったんだ・・・」。

Jimi Hendrix Like a rolling stone at Monterey

どんな気分だい?

何を感じるんだい?

一人ぼっちで

帰る家もなく

誰からも忘れ去られ

転がる石みたいになるのは?

ほんと、どんな気分だったんでしょうねブライアンは。

「自叙伝」についてはブライアンがリタイアしていた時期の主治医だったユージン・ランディがビーチ・ボーイズとの訴訟を有利に導くためにゴースト・ライターに書かせたであろうという側面があるので、ことさらにブライアンの精神面のダメージを強調するきらいがあることを忘れてはいけません。そんなわけでこの「自叙伝」はビーチ・ボーイズのゴシップを暴露した、それはつまりブライアンが精神に破綻をきたす原因が書かれていることも意味します、スティーヴ・ゲインズの「ビーチ・ボーイズ―リアル・ストーリー」(原題はHeroes And Villains、英雄と悪漢ですね)の影響を受けていると思われます。

では「ビーチ・ボーイズ―リアル・ストーリー」ではジミヘンの言葉はどのように書かれているのか。

>モンタレー・ポップ・フェスティバルは、ウッドストック以前に開かれた最も重要なロック・イヴェントとなった。<略>ビーチ・ボーイズは、出演者としては最高の出番、土曜日の最後に出演する予定だった。ぎりぎりになってビーチ・ボーイズの出演辞退が発表されると、フェスティヴァル実現に向けて一所懸命働いてきた大勢の人間たちは憤慨した。表向きには、自体の理由はカールの個人的な問題(注:徴兵拒否か)となっていたが、関係者は同じことを考えたービーチ・ボーイズはおじけづいたのだ、と。ビーチ・ボーイズの抜けた穴はオーティス・レディングが埋めることが最終段階になってきまり、ビーチ・ボーイズの出場辞退は、フェスティヴァルのいちばんの話題となった。土曜の夜、派手な演奏を見せたジミ・ヘンドリックスはステージの上から客に言った。

「サーフ・ミュージックは、もうおしまいだということだ・・・・」

やはり「自叙伝」と同じ論調というか、ゴシップとして「リアル・ストーリー」に書かれたことをブライアンが自身の言葉で認めているという体裁に思えます。

で、この「リアル・ストーリー」たまたま家に原書のペーパーバックがあるので、翻訳でなく原文ではどのように書かれていたのか確かめてみました。

>The official story was that their inability to play had to do with Carl's personal problems,but everyone involved thought the same thing - they were scared. At the last minute,Otis Redding took their spot,and the Beach Boys' no-show became the talk of the festival.On Sunday night,during his spectacular performance,Jimi hendrix told the audience.'You heard the last of surfing music ....'

>'You heard the last of surfing music ....'

「あなたたちは最後のサーフ・ミュージックを聞いた・・・」、まぁ確かに「サーフ・ミュージックは、もうおしまいだということだ・・・・」という意味にとれないこともないですけどねぇ。なんか納得いかないというか、こうなってくると最後の「....」のところでなんて言っているのかが気になってきます。

そこで、モンタレーのジミヘンの演奏シーンの動画を探して曲ごとの細切れではありますが、いちおう全曲試聴してみたのですが、見つからないんですよね、ジミヘンの該当するMCが。

そこで、耕筰さんへのコメ返しの中にどなたかご存知ありませんか?といった意味のことを書いたところ、早速、大学時代のサークルの大先輩デューク中島さんからコメントをいただきました。

>14. ジミヘン発言 確認出来ず

昨晩、久し振りに ジミヘン だけのモンタレーライブのレーザーディスク(笑)を 最初から最後迄 観ましたが、そう言うMCは 無かったですね。眠いぞ(笑)。あと モンタレーポップ全体のレーザーディスクと 音だけのブートレッグが有るので、機会が有れば 再生してみますが、不適切発言で カットされたのかもしれませんね。お役に立てず すみません。

デューク中島 2014-04-17 10:25:32

ほとんどロックの生き字びきのデューク先輩が探しても出てこないということは、そんな発言は無かったんじゃないか。なんか文章で残っていないかと図書館からジミヘンの本を2冊ほど借りてきました。 -

-

ジミ・ヘンドリックスとアメリカの光と影/チャールズ・シャー・マリー

ジミ・ヘンドリクスかく語りき/スティーブン・ロビー

残念ながら、両方共にモンタレーについての記事は無かったのですが、「ジミ・ヘンドリクスかく語りき」のインタビューにビーチ・ボーイズについて言及している部分がありました。

>ここにいるのは何かを変えるためじゃない。耳に心地よい、ゴキゲンなサウンドを作っているミュージシャンも活動していることを忘れないでほしい。ビーチ・ボーイズとか、フォーシーズンズのファンはまだいる。それと、ポップ・シーンやそういうものを塗り替える気はさらさらない。エクスペリエンスには、他のバンドと別の血が流れているんだ。だから、別に塗り替えなくてもいい、おれたち自身のイメージで解釈してるだけ。ステージに立ってきれいな曲を歌いかけてくれるバンドはいつまでも残るだろう。 オープンシティ誌 1967年8月24-30日

ビーチ・ボーイズのようなバンドとは違うんだとは言いながらも、だからといって自分たち以外のサウンドもポップ・シーンとしてあっていいと言っています。それどころか自分たちのサウンドが代表として語られる「サマー・オブ・ラヴ」をむしろ否定するような発言も見られます。

>ラヴ&なんとかの世界は、ベルボトムみたいなファッションとか、「戦争するより、愛し合おう」のくそつまんないバッジをちらつかせて走り回っている、ヒッピーもどきばっかりだ。ああいう奴らは、どんな流行でも世間に浸透して、簡単に取りいれられるなら、あっさり飛び移ってしまう。だから長続きしないんだよ。その上、ヒッピーはどうあるべきかまったくわかっちゃいない。

UNIT誌 1968年2月号

両インタビューともにモンタレーの後の発言ではありますが、こういうことを言うジミヘンがはたして「サーフ・ミュージックは終わった」なんていうジョニー・ロットンみたいないちびった発言をするのか、ますます怪しくなってきました。

そんなことで、今度は米ヤフーで”Jimi Hendrix”,"monterey","surf music"で検索をかけてみたところ、スティーヴ・ホフスというレコーディング・エンジニアのサイトの中の掲示板にズバリ「ジミ・ヘンドリックスのビーチ・ボーイズについてのコメント」という投稿がヒットしました。

→Jimi Hendrix's comments about the Beach Boys

気になったのはreechieという人の投稿です。

>実は「あなたたちは二度とサーフ・ミュージックを聞くことはないだろう」"You'll never hear surf music again"という言葉は「サード・ストーン・フロム・ザ・サン」の歌詞の一部で、ジミヘンはモンタレーでは発言していません。ビーチ・ボーイズのドキュメンタリーの中のモンタレーの(ジミヘンの演奏)場面で流れていたのが「サード・ストーン」で、そのことがジミヘンのパフォーマンスの中で発言されたという印象を与えたと考えられる。

ザ・ビーチ・ボーイズ / アン・アメリカン・バンド [DVD]/ザ・ビーチ・ボーイズ

なるほど、ビーチ・ボーイズのドキュメントと言えば「アン・アメリカン・バンド」に違いないと、こちらのDVDはうちにあるので、早速確かめてみると。モンタレーの場面で使われている映像はジミヘンがギターをアンプにこすりつけたり火をつけたりする、クライマックス(確か「ワイルド・シング」の映像)の場面ですが、バックの音はreechieさんが投稿しているとおり「サード・ストーン」でした。そして日本人の僕にも問題の"You'll never hear surf music again"という歌詞は聞き取れますのでネイティヴの方なら意識せずとも耳に入り、その歌詞と「サマー・オブ・ラヴ」を象徴するようなジミヘンのモンタレーのパフォーマンスの映像がしっかりと結びついてしまい、モンタレーでジミヘンが「サーフ・ミュージックは終わった」と発言したという「伝説」が作られていった、そういうことだったと思われます。

The Jimi Hendrix Experience -3rd Stone From The Sun

「リアル・ストーリー」の中のジミヘンの発言と言われる”You heard the last of surfing music ....”と「サード・ストーン」の歌詞の"You'll never hear surf music again"では言葉自体は少し違ってはいますので発言は無かったと結論するのは早計かなとも思いました。しかし、意味としてはほぼ同じことを言っていますし、「リアル・ストーリー」がゴシップ本であることを考えれば、「アン・アメリカン・バンド」を観たスティーヴ・ゲインズが、ブライアンの低迷に時代の寵児のジミヘンがトドメをさしたということをとにかく書きたいために、言葉はあいまいなままに書いてしまったということもおおいにあると思われ、やはりモンタレーでのジミヘンの「サーフ・ミュージックは終わった」発言は無かったと言っていいと思います。

そうは言ってもモンタレーじゃなくともジミヘンが歌詞として「サーフ・ミュージックは終わった」ということを言いたかったんじゃないの?という疑問は残ります。くだんの歌詞はこんな風です。

それにしても お前たちの世界には驚かされる

堂々として特別な鳴き声の雌鶏だって

お前たち人間のことが理解できないんだ。

だからお前たちのため 世界を終わらそう

そしたら 二度とサーフ・ミュージックが聞けないだろうさ

おそらくはエイリアンが地球人の理解できない文化を破壊しようとしている。そしてその文化破壊の象徴として「サーフ・ミュージック」も聞けなくなるよといっているように思えます。特にサーフ・ミュージックだけを敵視しているわけではない。

またまたreechieさんの投稿によればジミヘンが「二度とサーフ・ミュージックが聞けなくなるよ」という歌詞を書いたのはある理由があったというのです。実は当時、ジミヘンもそのギターに影響を受けたサーフ・ミュージックの元祖ディック・ディルががんに冒されて余命が無いという噂を聞き、「ディックが死んじまったらあのサーフ・ギターも聞けなくなっちまう、なんてこった」という気持ちをジミヘンが表したということだったようなのです。

Dick Dale & The Del Tones "Misirlou" 1963

(余命が無いというのは嘘でディックは無事回復し音楽活動を続けます)

ということで、前述のインタビューの発言といい、ジミヘンがビーチ・ボーイズやサーフ・ミュージックに対して、否定的であったと思うのはどうやら間違いのようです。モンタレーで「サーフ・ミュージックは終わった」とジミヘンが言ったという「伝説」を語っているのはほぼビーチ・ボーイズ・ファンの側であるみたいです。

これっておそらくビーチ・ボーイズの音楽の普遍性を強調する際には、時代の寵児であったジミヘンから酷い仕打ちを受けたけど、最終的にはその音楽が「時代」を超えて受け入れられていったよとあえて自虐的にビーチ・ボーイズを貶めるということではないかと思います。例えば最初にあげた健太さんの発言にもそういう気持ちが読み取れるんじゃないかと思います。

>その発言をしたときにジミ・ヘンが想定していたのであろう初期のビーチ・ボーイズのような軽音楽は文字通り軽くてクズだ、と。そういう認識が急速にロックのリスナーの間で支配的になり始めた。実際、そのころのビーチ・ボーイズは《ペット・サウンズ》や《スマイル》という、時代性に縛られない、むしろ後世になってから評価される名作の制作に挑んでいたんだけどね。

とはいえ、モンタレー以降のビーチボーイズは確かに「時代遅れ」だというのが世間一般の評価だったんでしょうけどね(笑)。

The Beach Boys Meant For You Alternate Version

ライヴ・アット・モンタレー [DVD]/ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス

The Criterion Collection: Complete Monterey Pop.../Otis Redding,Jimi Hendrix,Ravi Shankar

Are You Experienced?/Jimi Experience Hendrix

『終りなき夏』の終わりは「ドント・ウォーリー・ベイビー」か「オール・サマー・ロング」か?

スピリット・オブ・アメリカ/ビーチ・ボーイズ

さて今日は、じゃなかった今日もビーチ・ボーイズのネタで。半月ほど前に中古店で『スピリット・オブ・アメリカ』のCDを買いました。ご存知のようにこのアルバムは1974年に発売したベスト・アルバム『終りなき夏Endless Summer』が全米No1の大ヒットとなったのに味をしめたキャピトルが2匹目のどじょうを狙って発売した続編的なベスト・アルバムで、こちらも全米8位というヒットとなっています。

LPの時代には、ちょっと違うかもしれませんが、ビートルズの『赤盤』『青盤』的な感じでビーチ・ボーイズの入門盤的な役割をはたしていました。ただCDの時代になり、様々な形のベスト盤が発売されることで、『終りなき夏』の方はそのタイトルがビーチ・ボーイズのキャッチ・コピーとして機能していることもあり現在も存在価値を保持していますが、『スピリット・オブ・アメリカ』は今ではほとんど忘れられているというのが正直なところではないでしょうか。

でも、中古で買った『スピリット・オブ・アメリカ』をカーステで聴きながら、これはこれでなかなかに捨てがたい選曲だよなぁと思い、ブログで取り上げたろと思った次第です。

なのですが、『スピリット・オブ・アメリカ』を書く前に枕として『終りなき夏』について説明しとこうと思って調べていたら面白いことに気づいてしまいました。これまたLP時代からのファンであれば既知のことなのかもしれませんが、少しだけお付き合いを。

『終りなき夏』は1974年6月24日米キャピトルから2枚組のLPとして発売されています。各面の収録曲は以下の通りです。

Surfin' safari

Side 1

1.Surfin' Safari – 2:05

2.Surfer Girl – 2:26

3.Catch a Wave – 2:07

4.The Warmth of the Sun – 2:51

5.Surfin' U.S.A. – 2:27

Side 2

1.Be True to Your School (Album Version) – 2:07

2.Little Deuce Coupe - 1:38

3.In My Room – 2:11

4.Shut Down – 1:49

5.Fun, Fun, Fun (Album Version) – 2:16

Side 3

1.I Get Around – 2:12

2.Girls on the Beach – 2:24

3.Wendy – 2:16

4.Let Him Run Wild – 2:20

5.Don't Worry Baby – 2:47

Side 4

1.California Girls – 2:38

2.Girl Don't Tell Me – 2:19

3.Help Me, Rhonda (Album Version) – 3:08

4.You're So Good to Me – 2:14

5.All Summer Long – 2:06

まさに We know these songs too well、これでもかという感じのヒット曲が20曲、さすがはアメリカを代表するバンドのベスト盤です。最強の選曲はさておき1面11:56、2面10:01、3面13:09、4面12:19と全部足しても47:15という収録時間は2枚組にするにはちょっと少なすぎるんじゃないの?

と、東芝は思ったのか日本盤はなんと1枚組での発売とあいなります。

各面の収録曲は以下の通り。

Side 1

1. サーフィン・サファリ

2. サーファー・ガール

3. キャッチ・ア・ウェイヴ

4. 太陽あびて

5. サーフィン・U.S.A.

6. カリフォルニア・ガールズ

7. ガール・ドント・テル・ミー

8. ヘルプ・ミー・ロンダ

9. 素敵な君

10. オール・サマー・ロング

Side 2

1. ビー・トゥルー・トゥ・スクール

2. リトル・デュース・クーペ

3. イン・マイ・ルーム

4. シャット・ダウン

5. ファン・ファン・ファン

6. アイ・ゲット・アラウンド

7. 浜辺の乙女

8. ウェンディ

9. レット・ヒム・ラン・ワイルド

10. ドント・ウォリー・ベイビー

Don't Worry Baby

お気づきでしょうか?1枚組になっただけでなく曲順が変わっていますね。日本盤のSide1には米国盤のSide1→Side4の曲が、そして日本盤のSide2には米国盤のSide2→Side3の曲が収録されています。

さてこのSide1→Side4、Side2→Side3という順番を見て、あっとお気づきの方もいらっしゃるのではないでしょうか。日本盤の2枚組のLPの場合1枚目の表面はSide1、裏面はSide2が収録され、2枚目の表はSide3、裏がSide4というまさに順番通りに収録されていて、これが基本形となっています。ところが米国盤の場合は1枚目の表面はSide1、裏面にSide4、2枚目の表はSide2、裏がSide3というパターンが基本形となります。

なぜ米国盤がこのパターンかというと、ものぐさの(?)アメリカ人はパーティなどの時にレコードをいちいち取っ替えることなく長時間音楽を楽しめるようにオート・チャンジャー付きのレコード・プレイヤーを使っている人が多くいました。1枚組では無理ですが2枚組の場合は1面、2面を違うレコードに刻むことでオートチェンジャーで1面→2面と連続演奏ができるというわけで1面→4面、2面→3面というパターンにしたというわけです。

『終りなき夏』の日本盤は米国盤の1枚目の表裏を1面に2枚目の表裏を2面に収録してしまったためにオリジナルの米国盤とは違った曲順になってしまったというわけです。これって東芝サイドが何らかの意図を持って変えたのかと一瞬考えたのですが、おそらく単純な感違いによるミスということじゃないかと思います、トホホ。

1987年に『終りなき夏』はCD化されますが、その際には米国盤の曲順で20曲にプラスしてビーチボーイズの最大のヒット「グッド・ヴァイブレーション」が追加された21曲収録で発売されます。もちろん日本盤も米国盤に準拠した21曲入りとして発売されています。

というわけでCDが発売されるまでの間、日本のファンの多くはアメリカ人とは違った曲順で「終りなき夏」を聴いてきたことになります。「サーフィン・サファリ」で始まり「ドント・ウォーリー・ベイビー」で終わるのが日本盤、米国盤は始まりは「サーフィン・サファリ」で最後は「オール・サマー・ロング」。『終りなき夏』というタイトル及びコンセプトからすればやはり米国盤の曲順が正しいと思います。

All Summer Long

君の家の前に車を停めていた時

君はコークでブラウスをビショビショにしちゃったのを覚えてるかい

シャツにカット・オフ・ジーンズに革のサンダル

僕らは夏のあいだ 思いっきり楽しんでた

夏のあいだ ずっと君と一緒だったけど

君のすべてをまだ分かっちゃいない

夏のあいだ 僕らはずっと自由だったけど

夏の終わりはもうすぐやってくる

だけど夏は終わることはないのさ

丘の上にはミニ・ゴルフやホンダが集まり

馬に乗った時にはゾクゾクした

いつだって僕らの曲が流れている

あぁ、夏のあいだ 僕らはずっと楽しんでたのさ

そして米国盤の始めが「サーフィン・サファリ」で最後が「オール・サマー・ロング」というのはキャピトルの選曲にある意図があったことをうかがわせます。それは何かというと前年の8月に公開されロング・ランとなりアメリカにオールデイズ・ブームを呼び起こした若きルーカス監督の映画「アメリカン・グラフィティ」にあやかろうということです。映画の中でビーチ・ボーイズの楽曲が2曲使われているのですが、どちらも印象的なシーンで使われています。その2曲というのが「サーフィン・サファリ」と「オール・サマー・ロング」だったのです。

ジェームス・ディーンを気取り黄色いデュース・クーペ(!)をかっ飛ばす街一番の飛ばし屋ジョンはひょんなことから中学生の女の子キャロル(マッケンジー・フィリップス、あのママス&パパスのジョン・フィリップスの娘!)を助手席に乗せることになります。カーラジオをつけるとビーチ・ボーイズの「サーフィン・サファリ」が流れ出し喜ぶキャロルにジョンは「サーフィンは嫌いだ。ロックはバディ・ホリーで終わったんだ」とぼやきます。

映画では高校を卒業した若者たちの夏の終わりの一夜が描かれていきます。これといった大事件が起こるわけでもないが、いつもとちょっとだけ違う夏の一夜をみんなが過ごし,夜が明けると主人公たちの「無邪気」に過ごした夏の日は終わりを告げていることに僕たちは気づかされます。そして主人公カート(Rドレイファス)が大学のある街へと旅立っために飛行機で飛び立ち自分の街を見下ろすところでエンディングを迎えるのですが、そこにかぶさってくるのがイノセントな夏を描いた「オール・サマー・ロング」、ルーカスの才能を感じさせるラスト・シーンです。

このアルバムを聴いたアメリカ人の多くは「アメリカン・グラフィティ」を思い出したのではないかと想像します。ということで、『終りなき夏』については日本盤でもなく、「グッド・ヴァイブレーション」が蛇足のCDでもなくオリジナルのアメリカ盤で聴くのがいちばんじゃなかと思います。

PS.以前に「アメリカン・グラフィティ」について書いた記事です。よろしければ。

→あの素晴らしい夏の日をもう一度 ルーカス「アメリカン・グラフィティ」を聴く

何回見ても、いい映画です。

最後のおまけ、80年代はじめにTV放映された際は桑田佳祐さんが吹き替えしてましたね。

ここで「1000マイルズ・アウェイ」というのもいい選曲です。

腰まで泥まみれ

本当は怖い洋楽ヒットソング/太田 利之

調べもののためにジミヘンの本を借りた時に一緒に借りてた本を通勤の電車で読んでいたのですが、この曲の歌詞って今の気分にぴったりじゃないかと思ってしまいました。

その曲というのは中川五郎さんの日本語カバーでもお馴染みの、オリジナルはピート・シーガーが歌う「腰まで泥まみれ Waist Deep in The big Muddy」です。故シーガーのTVでのパフォーマンスと拙訳をどうぞ。

Pete Seeger: Waist Deep in the Big Muddy

それは1942年のできごと

俺は精鋭部隊の隊員だった

ルイジアナで大演習の真っ最中

月がきれいな夜だった

隊長がいった 浅瀬を渡れ

それが始まりだったんだ

俺たちは 膝までの泥に浸かった

なのに 大馬鹿者は言う 進め!

軍曹は言った ”隊長 確かですか?

これが基地に戻る一番のルートだっていうのは”

”軍曹 進め!俺は前に渡ったんだ

1マイル上流だったがな

ちょっとばかりぬかるむが いいから進め

すぐに 乾いた地面にたどりつく”

俺たちは 腰までの泥に浸かった

なのに 大馬鹿者は言う 進め!

軍曹が言った ”隊長この重装備では

誰ひとり 泳ぎ切ることはできません”

”軍曹 臆病になるな” 隊長は言った

”俺たちに必要なのは ちょっとばかりの勇気だ

お前ら俺について来い 先導してやる”

俺たちは 首までの泥に浸かった

なのに 大馬鹿者は言う 進め!

いきなり 月が雲に覆われた

俺たちはゴボゴボという叫びを聞いた

数分後 隊長のヘルメットが浮かんできた

軍曹は言った ”総員退去 これより俺が指揮をとる”

そして 俺たちは隊長の生命を奪った

深い泥から這い出した

俺たちは装備を外し

潜って泥まみれの遺体を見つけた

彼は知らなかったんだ 昔渡った時よりも

水が深くなっていることを

俺たちが行軍した半マイル上流で

別の流れがこの泥の河に合流していることを

俺たちは幸運にも泥から逃げ出せた

大馬鹿者は 進めと言い続けたけれど

モラルを語るつもりはない

自分たちで考えるべきだ

おそらく 君は歩き続けていて

話し続けているだろう

新聞を読むたびに

あんときの気持ちが蘇ってくる

俺たちは 腰まで泥に浸かっていたんだ

大馬鹿者に 進め!と怒鳴られながら

腰まで泥まみれ

なのに 大馬鹿者は言う 進め!

腰まで! 首まで!

すぐにノッポでも全身泥の中!

なのに 大馬鹿者は言う 進め!

ピート・シーガーが1967年に作詞作曲したフォーク・ソングです。歌の中では1942年の出来事として歌われているこの事件にはモデルがあります。それは1956年のリボン・クリーク事件(Ribbon Creek Incident)というもので、ウィキによると概要は以下のようなものです。

>1956年4月8日深夜に、第二次世界大戦と朝鮮戦争で戦った海兵隊のベテラン教官であるマシュー・マッケオン軍曹は彼が担当する74名の新人隊員からなる71小隊を率いてサウス・カロライナのパリス島にあるリボン・クリーク湿地帯を行軍していました。マッケオンは隊の先頭に立ち湿地帯へと進み、小隊は後に続き湿地帯の中を行進していきました。隊員の中には何人か泳ぐことができないものがいましたが、行軍は続けられ6人が溺れ死んでしまいます。軍事訓練中の不幸な出来事ということで、その訓練自体は問題なしとされたようですが、マッケオンは訓練の前に持参していた酒を数回あおっていたことについてのみ有罪とされました。

歌の中では判断ミスをした隊長自らが死んでしまいますが、実際の事件では判断ミスにより新人隊員6人が亡くなっています。シーガーがなにゆえ10年以上前の事故を寓話として67年に歌わねばならなかったのか。それは勿論、まさに「泥沼」化するベトナム戦争にずぶずぶとはまりこもうとし続ける時の指導者ジョンソン大統領と政府に抗議するためでした。

まぁ、いわゆる「反戦歌」で平和な時代であれば必要とはされないのかもしれません。僕もずいぶんと忘れていたというか五郎さんのカバーは聴いたことあったけどシーガーの原典までは聴いたことがありませんでした。最初に書いたようにたまたま歌詞にであったのですが悲しいことに今の気分にあまりにぴったりくる歌詞に思えてなりません。

とくに

>モラルを語るつもりはない

自分たちで考えるべきだ

おそらく 君は歩き続けていて

話し続けているだろう

新聞を読むたびに

あんときの気持ちが蘇ってくる

俺たちは 腰まで泥に浸かっていたんだ

大馬鹿者に 進め!と怒鳴られながら

という部分。「集団的自衛権」「改憲」「武器輸出」「原発再稼働」「特定秘密保護法」などなど、毎朝、新聞を読むたびに本当に少しずつなのかもしれませんが、歯車が一つずつ回っていっているそんな気持ちになってしまいます。

いったい僕たちは今どこまで泥につかってるんだろう。

流されることなく「自分」で考える、まだ取返しがつけばいいのだが・・・・

中川五郎/腰まで泥まみれ

五郎さん最近のライヴでは積極的にこの歌を歌っているみたいですね。気持ちは分かります。

カバーではありませんが。

Bruce Springsteen/Big Muddy

友達がこんなことを言った

毒蛇に噛まれたら自分も毒になるんだぜ

アメリカの魂 その1

スピリット・オブ・アメリカ/ビーチ・ボーイズ

前々回、1974年キャピトルが編集して全米NO1の大ヒットとなったビーチボーイズのベスト盤『終わりなき夏』について取り上げた際に書き忘れていたことを少し。アルバムに収録されていた全20曲はアルバムで言えば『ビーチ・ボーイズ・パーティ!』以前の音源から選曲されています。つまりは、現在ロック史に残る名盤とされる『ペット・サウンズ』からキャピトル最後のアルバム『20/20』までの楽曲は一曲も収録されていませんでした。

これは『終わりなき夏Endless Summer』というビーチ・ボーイズ=「夏」「海」というコンセプトがあったことと、キャピトルとしては『ペット』以降の作品についてはブライアン・ウィルソンが音楽ファンが望む以上の難解なアルバム=売れないアルバムを作ろうとしていたという思いが74年の時点でもあってあえて外してしまったのではと勘ぐっていました。

もしくは69年にウィルソン兄弟の父であるマーリーがビーチ・ボーイズの出版社「シー・オブ・チューンズ」をA&Mの出版社ALMOに売却してしまったことにより、著作権がらみで何らかのしばりがあったのか?

調べてみると、はっきりとは分からないのですが、ビーチ・ボーイズがキャピトルとの契約が切れ自分たちのレコード会社ブラザー・レコードを作った際に『ペット・サウンズ』以降のアルバムの発売権を得ていたようなのです。69年の時点で、やはりキャピトルにとっては『ペット・サウンズ』以降のビーチ・ボーイズのアルバムは金にならないととらえていたということなんでしょうね。まぁそれでも初期のアルバムの権利は残していたわけですから、すべての楽曲の版権を売り払った、どうしようもない父親マーリーに比べればましだったといえるかも知れませんけど。

ということで、本題の『スピリット・オブ・アメリカ』にいきます。前述したような『終わりなき夏』の大ヒットに味をしめたキャピトルは二匹目のどじょうを狙って続編を発売します。75年4月に発売された『スピリット・オブ・アメリカ』は前作には及ばないものの全米8位とこれまたヒットとなります。 -

-

ザ・ビートルズ / 1962年~1966年 ( 赤盤 ) /ザ・ビートルズ

ザ・ビートルズ / 1967年~1970年 ( 青盤 ) /ザ・ビートルズ

ところで『終わりなき夏』が発売されたのは、前回も書いたように73年の映画「アメリカン・グラフィティ」のヒットによりアメリカが60年代前半のイノセントだった時代を懐古する雰囲気が盛り上がっていたのに便乗しようということだったと思いますが、何ゆえ2枚組みで発売したのかなのですが、ひょっとしたら前年に同じくキャピトルから販売されていたビートルズの『赤盤』『青盤』が下敷きとなったのかなと思ったりします。

タイトルの『スプリット・オブ・アメリカ』というのは63年のアルバム『リトル・デュース・クーペ』に収録されていた楽曲のタイトルからの引用で、当時時速656kmという世界記録を樹立した車の名前でした。

スピリット・オブ・アメリカは普通のエンジンではなくジェットエンジンで走るという、翼のないジェット機みたいなものですが、何の疑いもなく自分たちの国が世界一だと思っていた60年代前半のアメリカ人にとってはまさに「アメリカの魂」といえる車で、『終わりなき夏』の大ヒットによりアメリカの旧き良き時代のサウンドトラックとでも言うべき再評価を得始めたビーチ・ボーイズのベスト・アルバムにはある意味ぴったりのタイトルと言えます。

そしてジャケットのイラストにはアメリカ人にとって「アメリカの魂」といえるキャラクターや物が描かれています。なんといってもど真ん中に描かれたミッキー・マウス(かくたさんのコメにあるようにどうやって権利をクリアしたのか?)が目をひきますが他にはディープ・パープルの『イン・ロック』でも引用されたラシュモア山の4人の大統領像、鷲、自由の鐘、コカコーラ、ビキニ姿のプレイボーイ・バニー、そのへその辺りの貝殻はシェル石油か?、クォーター硬貨、高速道路の標識、野球のグラブ、月面着陸船(Mazuさんご指摘では足がゴルフパットになっている)、インディアン、金門橋。あと左端の上と下が半分に切れていて分かりませんがジャケットが二つ折りになっているので広げると下の写真ようになります。

上はスーパーマン、では下は?ぎょろ目の鳥とライオンこれが何か分かりません・・・。それからアル・カポネにミス・アメリカ、ホットドッグ、ジョージ・ワシントン、アンクル・サム、デビィー・クロケット、アメリカ国旗、自由の女神、電子レンジ、フットボール選手の足、グッドイヤーの飛行船(ボールにも見えます)、左上の金魚鉢みたいなやつとAuH2Oというのが分かりません。

AuH2Oは64年の大統領選で共和党候補だったタカ派のバリー・ゴールドウォーターのことじゃないかと思いますが、ビーチボーイズとのつながりが分かりません。

と、まぁ一部分からないものはありますが、ジャケットの中に「アメリカの魂」がぎっしりと詰まったタイトルとぴったり符合するデザインといえます。

忘れてました、内ジャケはこんな感じです。

ストライプのジャケを着た司会者風の男は60年代アメリカで人気の高かった音楽番組「アメリカン・バンド・スタンド」の司会者ディック・クラークですね。

The Beach Boys - Don't Worry Baby (with Full Interview)

エド・サリヴァンじゃなくてディック・クラークを選んでいるのはひょっとしてビートルズへの対抗意識を表しているのでしょうか。そう思ってジャケを見直すとイーグルの下にかじって芯だけになったリンゴが描かれているのは、ビートルズに負けちゃいないよということなんじゃ・・・。

収録楽曲までいこうと思っていたのですが、ちょっと用事があるので今回はここまで。

PS.ジャケのビーチ・ボーイズというバンド名は雲として描かれていてその雲はバンド名の左の5機の飛行機によって作られているようですが、この5機の飛行機がメンバー5人をあらわしているのでしょうね、可愛くて好きです。

コメント返しです。遅くなりスミマセン。

忙しさにかまけている間にブログの更新がすっかり滞ってしまいました。記事がかけないのは良いとしても拙文にいただいたコメントに対する返信もすっかりなまけてしまっていました、誠に申し訳ございません。ということで、久々にブログを更新する前にコメ返しを書かせていただきたいと思います。

>nyarome007さんへ

英語曲を日本語詞に翻訳する場合は詰め込める情報量が格段に減ってしまうのですが、五郎さんの詞は原曲の言いたかったことを上手いこと伝えている感じがいたします。ロックバージョンも聞いてみたい気がします。

アベノミクスで好景気というけれど大企業以外は儲かっていない、その大企業にしたってリストラによって経費を削るだけ削った後だから円安による差益が即、利益となっているだけで、リストラされた人々や中小企業で働く人々はアベノミクスによるインフレと増税で貧困にあえいでいる。正直、生活をどう守るのかでせいいっぱいで「少しばかりの静かな暮らしが欲しくて手を拱いて」いる状態かもしれません。それに比べますます「連中の動きは実に迅速」になっているきがします。

もし戦争が始まったら、50代も後半に入った僕のような年寄りは銃を持って戦場に出ることはないのかも知れませんが、だからこそものを申すべきなのだと思います。その意味ではかって直接的には銃を手にしてはいないものの、米国と同盟することがベトナムの民を殺しているとして、声をあげていた人たちにこそ、今立ち上がっていただきたいのですがね・・・・。

>耕作さんへ

おっしゃるとおりレコード時代は片面4~6曲くらいでしたから単に曲を並べるだけではなく、「起承転結」みたいにアルバムとしての構成が作りやすかった面はあったと思います。CDで15曲とかなってくると構成しづらいですよね、かといって10曲しか入っていないと「物足りない」と思ってしまいます。「アルバム」という既成概念でいうとCDは「過ぎたるは及ばざるが如し」というか半端なメディアだったと思います。結果的には「曲」の寄せ集めみたくなって、それが今の曲単位のDLという音楽の聴き方に結びついてきたと思います。

「いなせなロコモーション」はその歌詞のおかげもあってか、サザンで持ってる数少ないシングルの1枚でした。あとは何故か「匂艶THE NIGHTCLUB」。しかしあらためて「いなせな」の歌詞を検索したら冒頭の部分が”Rock'n'Rollにさめやらぬ Guys&Dolls 踊りたもれ コニーフランシス・ナンバー”だったことに35年目にして気づきました。ずっと”R&Rにさめやらぬ 外人と 踊りたもれ コニー・フランシス・ナンバー”に聞こえていて、なるほど外人はやっぱりコニー・フランシスが大好きなんだなぁと思うてました。

>戦争も無い平和で豊かな国の方が世界では珍しいんです。日本人はそれに気づいてない。

気づいていないんじゃなくて、あえて気づかないフリをしていると思わなきゃです。気づいていないなら、気づかせて考え方を変えさせることはできるけど、彼らの考えは決して変わらないことを頭に入れていないと、とんでもないことになります。

>freelife☆敬子さんへ

コメントありがとうございます。

拙いブログですが参考になれば幸いです。こちらもいろいろ勉強させていただたいので、コメントの際にどこが興味深かったのかなど、そこは違うんじゃないのといった感想をいただければ助かります。次はよろしくお願いいたします。

>farlongestさんへ

おっしゃるとおりに、最近の動きを見てると、舌の根も乾かないうちに発言をひっくり返したりとどんどん加速している気がして怖くなってきます。

五郎さんの春一、ニック・ロウはあの曲を日本語でってことですね、平和と愛と分かり合うことそれがそんなにおかしいことかいってやつ。ディランは何をやったんでしょうか。「教訓1」もいつまで経っても昔の歌にならないというかむしろコンテンポラリーな曲に聞こえてしまうのがおそろしいことです。こっけいなドミノ理論によって無意味な殺戮行ったベトナム戦争。ベトナムの一般人をナパームで焼き殺した爆撃機が日本の基地を経由していたという状況は、集団的自衛権という名のもとに安倍が行おうとしていることと同じみたいなもんでしたが、当時そんな日本やアメリカに対して拳をあげていた人たちは、集団的自衛権に対してはすっかりサイレントマジョリティと化しています、自分たちは徴兵されることもないし年金をもらって余命の間戦争がなければ後は知らねぇとでも思っているのか、forlongestさんのおっしゃるとおり愕然とします。

>かくたさんへ

そう言われれば、冒頭は”リトル・リチャードがR&Rを歌い ディック・クラークが僕たちに届けてくれた”みたいな歌詞でしたね、エド・サリバン・ショウはR&Rが台頭してきたから視聴率のために番組の一部に取り入れていったのに対してアメリカン・バンド・スタンドは最初からR&Rを紹介するための番組として若者たちのために作られた番組といったイメージなのでしょうねきっと。

謎の鳥も七面鳥であたりかと思います。

>それにしてもなぜ七面鳥がトラ縞なのか。なぞです。担当者がタイガースファンだったのか(笑)。

七面鳥といえばワイルド・ターキー。ターキーの飲みすぎでトラになっちゃったということでは(笑)。

>やる気のないダイエッターまつださんへ

コメントありがとうございます。

拙いブログですが参考になれば幸いです。こちらもいろいろ勉強させていただたいので、コメントの際にどこが興味深かったのかなど、そこは違うんじゃないのといった感想をいただければ助かります。次はよろしくお願いいたします。

>心理学オタク佐藤さんへ

コメントありがとうございます。

拙いブログですが参考になれば幸いです。こちらもいろいろ勉強させていただたいので、コメントの際にどこが興味深かったのかなど、そこは違うんじゃないのといった感想をいただければ助かります。次はよろしくお願いいたします。

>美奈子さんへ

コメントありがとうございます。

拙いブログですが参考になれば幸いです。こちらもいろいろ勉強させていただたいので、コメントの際にどこが興味深かったのかなど、そこは違うんじゃないのといった感想をいただければ助かります。次はよろしくお願いいたします。

>耕作さんへ

ツービートが高田さんとラジオやっていたようですが、タモリもですか。TVだと、とくに最近は「毒」のあるものはほとんどダメになっていますから、ちょっとだけ昔に戻ってみようということなのでしょうか。

>Fさんへ

コメントありがとうございます。

拙いブログですが参考になれば幸いです。こちらもいろいろ勉強させていただたいので、コメントの際にどこが興味深かったのかなど、そこは違うんじゃないのといった感想をいただければ助かります。次はよろしくお願いいたします。

>とおりすがりさんへ

コメント、動画の紹介ありがとうございます。文中では講釈師のごとく見てきたように書いていますが次から次へとバロウズが出てくるという画を見たわけではありません。ひょっとしたら恋のほのおはバロウズだけど他は違う人が口パクでっていうことだったかもしれませんが、個人的には全部バロウズがというのが見てみたかったと思います。

最後に

>mazuさんへ

連休中に『暴動』の広告に掲載された「スライは決してヘマなんかしない」というマイルスの発言の元の文章を探すっていうご依頼ですが。何冊か本を借りたり、ネットで検索したりしてみたのですが、いまだ発見できません。

マイルスがスライの影響をかなり受けているというのは、かなり読み取れたのですが・・・・

期限のない宿題ということでお許しを。

「スイム」の2バージョンの違いは思しろいですね、モータウンとその影響を強く受けたポール・マッカートニーのせいなのかも知れませんが、ほんの数年の間にベースという楽器の比重が大きく変わったことを思い知らされます。ありがとうございます。

I'LL STILL LOVE YOUR SONGS TOMORROW

さる19日、キャロル・キングとのおしどりソング・ライターとして数多くの記録にも記憶にも残る名曲を生み出したゲイリー・ゴフィンが亡くなりました。享年75歳。

相方であったキャロル・キングが公私ともにコンビを解消した後からもシンガー・ソング・ライターの草分けとして多くの音楽ファン、特に女性のファンに愛され続けているのに対し、シンガーとしても何枚かのアルバムを出しているにもかかわらずゲイリー・ゴフィンの方は、一般的な認識といえば「キャロル・キングの相方だった」といういまだにキャロルの付け足し的な存在という残念なもの。

追悼として、自分が過去にゴフィンについて書いた記事を再掲しようとして探してみたのですが、ご多分にもれず、キャロル・キングを中心に書いたものが最初に出てきました。追悼とするには申し訳ない気もしますが、まずは2007年にキャロル・キングの誕生日にちなんだゴフィン=キング作品の特集を再エントリーいたします。(一部ゴフィンが絡まないものもあります)

----------------------------------------------------------------

① CAROLE KING 「ONE FINE DAY」by GOFFIN-KING

ちょっと遅れてしまいましたが2月9日はキャロル・キングの誕生日だったようです。

1942年生まれ。同い年にはポール・マッカートニー、ブライアン・ウィルソン、カエターノ・ヴェローゾ、ブライアン・ジョーンズ、>ルー・リード、アレサ・フランクリン、レヴォン・ヘルム、リック・ダンコ、ジミ・ヘンドリックス、アート・ガーファンクル、ポール・サイモンといったところがいます。

ポール・サイモンとはカレッジが一緒で、すでにアート・ガーファンクルとトム&ジェリーという名前でデビューしていたポールからはデモ・テープの作り方なんてのを教わっていたようです。同じくカレッジで知り合ったジェリー・ゴフィンの作詞の才能に惚れ込みソング・ライター・チームを結成することとなり。いわゆるティン・パン・アレイでマン/ワイル、バリー/グリニッチ、ポーマス/シューマンといった連中と切磋琢磨しながら数多くのヒット曲を生み出していくことになります。

「ワン・ファイン・ディ」は63年にシフォンズが歌い全米5位のヒットとなったナンバーでキング自身もゴフィン=キング作品をセルフ・カバーしたアルバム『パール』からシングルとして発売し80年に全米12位のヒットを記録しています。いい曲は時代を超えるということです。

ある晴れた日に

あなたは私を見つめて

二人の愛が運命だと知るの

ある晴れた日に

私を自分のものにしたいと思うのよ

なんの屈託もない単純なラヴ・ソング、だからこそ耳に入り込む。こういう歌を聴くと『つづれおり』のキャロル・キングについて「アイドル・ライターとしての邪念が入っている」といった山下達郎の言葉が分かる気がします。

ところで、この曲は僕らの年代だとやっぱりカーペンターズのカバーです。

カーペンターズのアルバム『イエスタデイ・ワンス・モア』のオールデイズ・メドレーの中でも特にポップで楽しい一曲として僕にとってアメリカン・ポップスにはまるきっかけとなった、そんなカバーでした。

ということで今回はゴフィン=キング作品をピック・アップします。

② BRYAN FERRY 「DON'T EVER CHANGE」 by GOFFIN-KING

レースの服なんか着ようともしない

顔にはパウダーすらつけてない

日曜以外は ジーンズばかり

変わらないで

変わらないでよ

今のままの君が好きなんだから

62年にクリケッツでヒットしたナンバーです。62年に日曜以外はジーンズばかりってのはかなり飛んでる女の子じゃないかなと思います(62年ってちょうど映画アメリカン・グラフィティの時代ですよね、プレ・ベトナムのイノセントな時代)。もちろんジェリーの作詞ですがモデルはきっとキャロルなのでしょうね。

Crickets / Don't Ever Change

それにしてもブライン・フェリーが歌うとM男くんが女王様に願いを請うているように聞こえるのは何故なんでしょ。

③ Little Eva 「The Loco-Motion」 GOFFIN-KING

リトル・エヴァが歌い62年に全米NO.1の大ヒットとなっています。ちなみにリトル・エヴァはゴフィン=キング家のベビー・シッターで、赤ちゃんをあやしながら踊るその姿を見てゴフィン-キングが曲を思いついたんだとか。その時のあやしていた赤ん坊はルイーズ・ゴフィンってことになるんでしょうね。

Louise Goffin Kid Blue

「ロコモーション」という曲を最初に知ったのはゴールデン・ハーフのカバーででした。つまりリトル・エヴァではなくエバちゃんで聴いてたということです(笑)。

ゴールデン・ハーフ ゴールデン☆ベスト ゴールデン・ハーフ

さぁさぁダンスのニュー・モード

カモン・ベイビー・ドゥ・ザ・ロコモーション

歌詞にもあるように、誰でも一度で好きになるポップなナンバーです。中学時代にはグランド・ファンクのカバーがヒット。

Grand Funk - The Loco-Motion

実はオリジナルのリトル・エヴァを聞いたのは高校に入ってからでした。今みたいに知らない曲が出てくるとYOUTUBEで検索してちょちょいのチョイで聴けてしまうなんていうのは夢の世界。オールデイズがかかるラジオ番組を根気づよく聞いていて、たまたまかかったらラッキーみたいな感じでした。故に「イエスタデイ・ワンス・モア」の歌詞が心に染みるのです。

④ DAVE MASON 「WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW」 by GOFFIN-KING

61年にガールズ・グループ、シュレルズが歌い全米1位を記録したゴフィン-キングの初めての大ヒットです。シュレルズのヒットの後、ほんとうに数多くのカバー・ナンバーが発表されています。ブレンダ・リー、パット・ブーン、ベンEキング、ダスティ・スプリングフィールド、カーラ・トーマス、ライチャス・ブラザース、リンダ・ロンシュタット、ロバータ・フラック、デォンヌ・ワーウィック、ローラ・ブラニガン、フォー・シーズンズ、ブライアン・フェリー、ニール・ダイアモンド・・・。まさにエバーグリーンな一曲です。

今宵 あなたのすべてはわたしのもの

甘く愛してくれるのね

今宵 愛の光はあなたの瞳の中にあるの

明日になってもまだ愛していてくれるかな

この歌元々は「WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW」というタイトルでした。幸せの中にも「愛が永遠に続くのか」と揺れる純真な女心を描いたジェリーの歌詞の中ではタイトルにはない「STILL」をつけ加えることでその気持ちを強調していました。そのため、このデイヴ・メイソンのカバーにもあるようにタイトルにもSTILLがつけられることが多くなっています。歌の主題からすれば「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー」よりは「ウィル・ユー・スティル・ラヴ・ミー・トゥモロー」の方がしっくりくる気がします。

デイヴのカバーも全米39位のスマッシュ・ヒットとなりましたが、いい演奏だなと思ってパーソネルを見るとこりゃ豪華です。まずこの曲をスウィートにしているストリングスはと見るのですがクレジットなし、ってことはシンセということなのでしょうか。でシンセ/オルガンはといえばマイク・スターン、元ヴァニラ・ファッジの人ですね。もう一人のキーボードはデイヴのファンにはお馴染みのマイク・フィニガン。渋いソロ・アルバムが懐かしいです。

ドラムスはジェフ・ポカーロ、サックスにアーニー・ワッツ、ギターの相棒としてジム・クリューガー、そしてナッシュとスティルスがバック・ボーカル。もちろん主役はデイヴの伸びやかなギターと男っぽい歌声、名曲名演です。

⑤ CARPENTERS 「IT'S GOING TO TAKE SOMETIME」 by TONI STERN-KING

邦題は「小さな愛の願い」。アルバム『トップ・オブ・ザ・ワールド』の中では10曲目の「愛は夢の中に」と並ぶフェヴァリッツ・ソングです。

Carole King/It's Going To Take Some Time

『つづれおり』続いて発表された『ミュージック』収録されていたナンバーのカバーです。キャロルの方の邦題は「しなやかな冬の若木の小枝のようになりたい」というもので、まあ確かに失恋の痛手に負けない 「冬の若木のようになりたい」という歌詞はありますが、ちょっと懲りすぎの邦題ですねカーペンターズの方がベターやと思います。

カーペンターズのカバーはわりと原曲に忠実に歌われているのですが、

恋に破れ悲しんでいる私に

電線の鳥が「また今度があるじゃない」って歌ってくれる

という部分

The birds on the telephon line ( next time )

Are cryin' out to me ( next time )

And I won't be so blind next time

And I'll find some harmony

ここでの「next time」のふくよかさはカーペンターズならでは(やるねリチャード)、中間部で出てくるフルート・ソロ(これが小鳥の歌かな)はティム・ワイズバーグ(ダン・フォゲルバーグとの素晴らしいアルバムありましたね)、ちょっと大人しめですがドラムはハル・ブレイン、いうことなしです。

キャロルの誕生日を教えてくれたsonoriteさんに感謝!!

-----------------------------------------------------------------------

PS. 今回これを書きながら思い出していたのが「グレイス・オブ・マイ・ハート」という96年の映画。

グレイス・オブ・マイ・ハート

キャロル・キングをモデルにした主人公エドナの50年代から70年代にかけての半生を描いています。冒頭の主人公のエドナ(高校生くらい)がのど自慢大会に出場するシーンで、親が着せたひらひらのドレスを脱いで別の出場者の服を着てしまうというのがあったのですが、これって上の「DONT'T EVER CHENGE」の歌詞を踏まえて書かれたエピソードだと思われます。

この映画前半は当時のブリル・ビルディング(ティン・パン・アレイ)を描いていて興味深かったです。ライバルのソングラーター役で元エイス・ワンダーのパッツィー・ケンジットが登場しますが、彼女のモデルはおそらくはエリー・グリニッチでしょうね。

GRACE OF MY HEART: I Do

後半では挫折したエドナが西海岸に流れて行くのですが、そこで出会うのがラリパッパのサーフ・バンドのリーダー(マット・ディッロン)つまりはブライアン・ウィルソン。このへんからなんか話が変になってくるのですが・・・。

J Mascis (Dinosaur jr) The Pickle Song - Grace Of My Heart

ティン・パン・アレィ、キャロル・キングに興味のある方だったら一見の価値はある映画です。>また劇中で歌われるナンバーはティンパン・アレイの作家たちとJマスシスやJミッチエル、Eコステロといった人達のコラボレイトで、特にバカラックとコステロの「ゴッド・ギヴ・ミー・ストレングス」には泣きました。

GRACE OF MY HEART: God Give Me Streng

残念ながらDVDは出ていないようですが大きいレンタル店にいけばまだVHSが置いてあるかもしれません・・・。うまくすれば中古で¥200なんてこともあるかも見つけたら即買いです。あっ、でもVHSかけれないか(笑)

再掲載 それはスポットライトではない R.I.P. GERRY GOFFIN

ゲイリー・ゴフィン追悼の過去記事アップその2です。今回はキャロルと別れた後のゲイリーの代表曲のひとつである「イッツ・ノット・ア・スポットライト」について書いたものです。

-----------------------------------------------------------------------------

ぼのぼのパパさんのいつもの「○○の10曲」、今回は「ロッド・スチュワートの10曲」でした。ロッド・ファンとして自分なりの10曲を選んでコメントさせていただいたのですが、何がいいかを考えながらあらためてロッドには名曲、名歌唱が多いなぁと感じてしまいました。